現実を直視すること、事実を事実として受け止めること。いつの時代にもすべてはここから始まる。時代が激しく動くときには特にこのことを忘れてはならない。

次に、現実に起こった事実を分析する、なぜそうなったか、その原因を見極めること。

このような考えでこのブログを重ねてまいりました。さいごに経済と安全保障という国を支える二本柱を俯瞰してこのブログを終えたいと思います。

まず日本経済について

昨年度の日本のGDPは世界で3位だが一人当たりでは26位、1990年代の日本のGDPは世界で第2位、一人あたりでは3~5位であった。

GDPだけでなく実質賃金が低迷していることは度々グラフ等で示してきた。ここ20年以上日本経済は明らかに停滞している。

原因を調べるに「川を上れ、海を渡れ」がある。歴史と海外事情を調べよということだが、経済の低迷は先進国ではわが国が突出しているためここでは歴史だけが対象となる。

明治以降日本は近代化を目指し国策として富国強兵を推進した。

日清、日露、第一次世界大戦と順調に荒波を潜り抜けたが第二次世界大戦で初めて日本は頓挫した。

完膚なきまでに叩きのめされた日本が戦後奇跡の復活を遂げたのは国民の努力と幸運が重なった結果である。

敗戦後わずか7年でサンフランシスコ講和条約で主権を回復し奇跡的といわれるほどの高度経済成長を成し遂げたのは、東西の冷戦構造と朝鮮戦争勃発という日本にとってこの上ない僥倖があったればこそである。

アメリカは共産主義陣営に対峙するため日本を後方戦力として必要とした。アメリカのこの政策が一旦は解体し抑え込んだ日本の旧体制が蘇える遠因となった。

第二次世界大戦まで日本は、天皇を中心に、そのまわりに陸軍、海軍、政治家、官僚、財閥がいるというシステムで機能していた。

敗戦を機に、天皇中心の国体は護持されたが、旧皇族の11宮家の廃止、陸海軍と財閥の解体、枢要な政治家のパージと旧体制の殆んどは音をたてて崩れた。

この中にあってただひとり官僚だけが無傷で生き残った。官僚が生き残ったのは戦争の直接の当事者でなかったこともあるがそれ以上にアメリカ軍が占領政策を円滑に行うため官僚を必要としたからであった。

この無傷で生き残った旧体制のままの官僚がリバイアサンの如く暴れまわり高度経済成長を演出したかと思うと一転これをつぶしにかかり日本経済を停滞に陥れた。

日本経済が20年以上もの長きにわたり低迷しているのは多くはこの官僚の振舞いに起因している。それには属人的なものとシステム上のものがある。

属人的理由

戦前の陸海軍の出世はほぼ卒業時の成績で決まった。経験とか実績は二の次三の次にされた。

この人事の弊害は悪名高いインパール作戦などの戦史で明らかにされている。

現実社会は多様でダイナミックで相互作用する。政治や経済にかかわるにはこのような社会に対応できる能力、現実感覚と的確な現状分析、変化に対応できる能力、優れた予測能力等が不可欠である。

多様でありダイナミックであり相互作用する生きた現実の政治や経済は偏差値教育の対象外である。偏差値秀才の高級官僚が最も不得手とする分野である。

自らも官僚出身で政治も経験した作家の堺屋太一氏は22年前の雑誌に現代官僚超無能論と題する論文を寄稿した。

その中で堺屋氏は、国民は高級官僚は選び抜かれた優秀な人と信じてきたがそれは幻想にすぎない、高級官僚の予測はこの10年当たったことがないと書いている。

優秀だと信じてきた人たちが実は愚かであったとは悲劇である。日本国民はいつこの悪夢から目覚めることができるのだろうか。

システム上の理由

裁量の余地が大きければそれに比例して恣意的な要素も大きくなる。

戦前、戦費を賄うために特別会計が編成された。この特別会計は一般会計とは別枠でしかも戦争が終わるまで会計報告の義務さえなかった。この特別会計のシステムが戦後も生き残り今に至っている。

今年度の一般会計予算は約101兆円である。一般会計と特別会計は重複している部分があるのでこれを考慮すれば一般会計約45兆円、特別会計約200兆円といわれている。

いわれている、といったのは誰もその額がはっきりとわからないからである。

一般会計は国会で審議されるが、特別会計は審議されない。額もはっきりせず審議もされなければ、不正の温床にならないと考えるほうがおかしい。

17年前、勇気ある石井紘基代議士は特別会計の不正を暴こうとして葬り去られた。これ以降、特別会計を熱心に追求する人はいなくなってしまった。

裁量の余地が大きいことはそれだけ恣意が働く、恣意が働けば公正を損なわれる。

このことは特別会計に限らない。税制や予算編成が恣意的に決定されたら国の経済がまともに回転するはずがない。

日本は官僚社会主義と揶揄される。この日本の社会システムは中国共産党顔負けの強固なシステムである。

殆どの日本人は官民問わずこのシステムに組み込まれそれなりに恩恵を受けている。その恩恵は中心に厚く周辺にいくほど薄い。

この盤石のシステムを改革するには将来世代に期待するほかないのかもしれない。

以上が日本経済が低迷している原因である。日本は国民主権の民主主義国とはいえチェック機能が働かず戦前の軍部の独走を許したのとまったく同じ構図で何ら変わっていない。

次に安全保障について

平和を愛さない人はいない。特に先の戦争の悲惨さを身をもって経験した人たちはみんな二度と戦争などしてはいけないと心の底から叫ぶ。

問題はどうすれば戦争を避けることができるかどうすれば平和を守ることができるかである。

憲法で平和宣言してもそれだけで戦争を避けることはできない。何が何でも平和を守らなければならないという主張は現実的ではない。

その主張を徹底すれば相手のどんな理不尽な要求でもすべて受け入れる覚悟がなければならないがそんなことができるはずがない。

第二次世界大戦までの戦争はほとんど平和主義者が戦争を招いた。外国の領土拡張要求に対し早期に対処せず後手になり戦争を招いた。

度々言及したようにナチスドイツの事例はその典型である。チャーチルは回顧録で記した、第二次世界大戦はやらなくて済んだ戦争である、早期にナチスに対処していれば戦争は回避できた、と。

日本のさしあたって平和の脅威は尖閣諸島であろう。尖閣諸島はその周辺に海底資源が発見される以前はさして注目されなかった。

だが資源の存在が確認され戦略的にも重要な島であることが分かってくると中国は俄然攻勢をかけてきた。

日米安保は日本の安全保障の基本である。これがあるからといって尖閣諸島の防衛を全面的に米軍に依存するのは危険である。日米安保に基ずく日本の防衛は日本の施政権が及ぶ範囲であり、施政権の解釈はいつでも変わり得るからである。

戦後74年にもなるがいまだに日本国民はアメリカに依存している。日米安保・地位協定のような不平等条約を唯々諾々と受け入れている。

カネがすべてという風潮がここまで日本人の魂を蝕んできた。戦後の自虐史観教育もさることながらそれ以上に国家に確固とした精神的機軸を欠いているからであろう。

条約上の不平等が未だに解消されないのも魂の独立を欠いているからである。これなくして真の独立とはなり得ない、たとえ政治的、経済的、軍事的に独立していようとも。

明治維新がそうであったようにいつの時代も世の中をかえるのは失うものは何もない人たちです。

そういう人たちが待望され活躍するときがいずれ訪れるでしょう。その時のために託したいこと、それは官僚社会主義と揶揄される戦前からつづく体制の打破およびアメリカからの魂の独立、それだけです。

2019年9月30日月曜日

2019年9月23日月曜日

科学の限界

「今世紀にはいって、科学が非常に進歩し、特に自然科学が最近になって、急激な発展をとげたことは、今更述べ立てるまでもない。

いわゆる人工頭脳のような機械ができたり、原子力が解放されたり、人工衛星が飛んだりしたために、正に科学ブームの世の中になった観がある。

そしてこの調子で科学が進歩をつづけて行くと、近い将来に人間のあらゆる問題が、科学によって解決されるであろう、というような錯覚に陥っている人が、かなりあるように思われる。」

(中谷宇吉郎著岩波新書『科学の方法』)

上の文は60年以上も前に日本人科学者が書いたものであるが日付が令和であっても何ら違和感はない。これにつづき科学が万能ではない理由を挙げている。

「もちろん科学は、非常に力強いものではあるが、科学が力強いというのは、ある限界の中での話であって、その限界の外では、案外に無力なものであることを、つい忘れがちになっている。

いわゆる科学万能的なものの考え方が、この頃の風潮になっているが、それには、科学の成果に幻惑されている点が、かなりあるように思われる。

これは何も人生問題というような高尚な話ではなく、自然現象においても、必ずしもすべての問題が、科学で解決できるとは限らないのである。

今日の科学の進歩は、いろいろな自然現象の中から、今日の科学に適した問題を抜き出して、それを解決していると見た方が妥当である。

もっとくわしくいえば、現代の科学の方法が、その実態を調べるのに非常に有利であるもの、すなわち自然現象の中のそういう特殊な面が、科学によって開発されているのである。」(前掲書)

たとえば著者は、人が火星へ行ける日がきても、テレビ塔の天辺から落ちる紙の行方を知ることはできないという。

前者は科学にとって有利であり実現の可能性があるが、後者は科学に適さず解明することはできない。そこに科学の偉大さとその限界とがあるという。

「問題の種類によっては、もっと簡単な自然現象でも、科学が取り上げ得ない問題がある。これは科学が無力であるからではなく、科学が取り上げるには、場ちがいの問題なのである。

自然科学というものは、自然のすべてを知っている、あるいは知るべき学問ではない。

自然現象の中から、科学が取り扱い得る面だけを抜き出して、その面に当てはめるべき学問である。

そういうことを知っておれば、いわゆる科学万能的な考え方に陥る心配はない。

科学の内容をよく知らない人の方が、かえって科学の力を過大評価しる傾向があるが、それは科学の限界がよくわかっていないからである。」(前掲書)

もっと踏み込んで言えば科学は人間にとって役に立つ範囲の自然の姿であって、自然の中に普遍的に存在する唯一の真理を追究するものではない。

科学が取り扱いやすい問題だけを扱い自然界の限られた面しか知らないのに、人間が科学の奴隷になりはしないかという心配まで出てくるのはおかしいではないかという疑問に対し著者は答える。

「自然科学が今日にように発達しても、まだまだ自然そのものについては、ほんの少ししか知識をもっていないのである。しかし科学が得意とする線の方向では、非常によく伸びている。

そしてその方向が人間の物質的な欲望と一致しているので、その威力が強く感ぜられるのである。」(前掲書)

科学の限界とは科学が再現可能な問題を扱うところからくる。別々の人間が、何度観測しても同じ結果が出る。そのことをもって科学ではほんとうのことであるという。

科学は科学の目でみるしか自然をとらえられない。科学とは大雑把にいってしまえばあることをいう場合に「ほんとうか」「ほんとうじゃないか」ということをいう学問である。 まさにそうした世界の分類の仕方が「科学の目でみるしかない」制約になっているのである。

昨今、AI が人間の仕事を奪ってしまうとか、人間が AI によって監視され奴隷のような存在になるとか懸念する論調がときどきあるが、どうやらそれは杞憂にすぎないようだ。

科学に限界があるからといって進歩しないわけではない。

「今日われわれは、科学はその頂点に達したように思いがちである。

しかしいつの時代でも、そういう感じはしたのである。その時に、自然の深さと、科学の限界とを知っていた人たちが、つぎつぎと、新しい発見をして、科学に新分野を拓いてきたのである。

科学は、自然と人間の協同作品であるならば、これは永久に変貌しつづけ、かつ進化していくべきものであろう。」(前掲書)

明治の有名な科学者であり随筆家でもあった寺田寅彦を師と仰ぐこの著者は、科学についてはただ妄信するのではなくどこまでなら適用できるのか、あるいはできないのか、その判断基準を自分なりに把握しておかなければならないことをわれわれに教えた。この教えは今も輝きを失っていない。

【お知らせ】このブログを始めて7年になります。突然ですが、都合により次回をもっておわりといたします。ここまで私のつたないブログにおつきあい頂きありがとうございました。

いわゆる人工頭脳のような機械ができたり、原子力が解放されたり、人工衛星が飛んだりしたために、正に科学ブームの世の中になった観がある。

そしてこの調子で科学が進歩をつづけて行くと、近い将来に人間のあらゆる問題が、科学によって解決されるであろう、というような錯覚に陥っている人が、かなりあるように思われる。」

(中谷宇吉郎著岩波新書『科学の方法』)

上の文は60年以上も前に日本人科学者が書いたものであるが日付が令和であっても何ら違和感はない。これにつづき科学が万能ではない理由を挙げている。

「もちろん科学は、非常に力強いものではあるが、科学が力強いというのは、ある限界の中での話であって、その限界の外では、案外に無力なものであることを、つい忘れがちになっている。

いわゆる科学万能的なものの考え方が、この頃の風潮になっているが、それには、科学の成果に幻惑されている点が、かなりあるように思われる。

これは何も人生問題というような高尚な話ではなく、自然現象においても、必ずしもすべての問題が、科学で解決できるとは限らないのである。

今日の科学の進歩は、いろいろな自然現象の中から、今日の科学に適した問題を抜き出して、それを解決していると見た方が妥当である。

もっとくわしくいえば、現代の科学の方法が、その実態を調べるのに非常に有利であるもの、すなわち自然現象の中のそういう特殊な面が、科学によって開発されているのである。」(前掲書)

たとえば著者は、人が火星へ行ける日がきても、テレビ塔の天辺から落ちる紙の行方を知ることはできないという。

前者は科学にとって有利であり実現の可能性があるが、後者は科学に適さず解明することはできない。そこに科学の偉大さとその限界とがあるという。

「問題の種類によっては、もっと簡単な自然現象でも、科学が取り上げ得ない問題がある。これは科学が無力であるからではなく、科学が取り上げるには、場ちがいの問題なのである。

自然科学というものは、自然のすべてを知っている、あるいは知るべき学問ではない。

自然現象の中から、科学が取り扱い得る面だけを抜き出して、その面に当てはめるべき学問である。

そういうことを知っておれば、いわゆる科学万能的な考え方に陥る心配はない。

科学の内容をよく知らない人の方が、かえって科学の力を過大評価しる傾向があるが、それは科学の限界がよくわかっていないからである。」(前掲書)

もっと踏み込んで言えば科学は人間にとって役に立つ範囲の自然の姿であって、自然の中に普遍的に存在する唯一の真理を追究するものではない。

科学が取り扱いやすい問題だけを扱い自然界の限られた面しか知らないのに、人間が科学の奴隷になりはしないかという心配まで出てくるのはおかしいではないかという疑問に対し著者は答える。

「自然科学が今日にように発達しても、まだまだ自然そのものについては、ほんの少ししか知識をもっていないのである。しかし科学が得意とする線の方向では、非常によく伸びている。

そしてその方向が人間の物質的な欲望と一致しているので、その威力が強く感ぜられるのである。」(前掲書)

科学の限界とは科学が再現可能な問題を扱うところからくる。別々の人間が、何度観測しても同じ結果が出る。そのことをもって科学ではほんとうのことであるという。

科学は科学の目でみるしか自然をとらえられない。科学とは大雑把にいってしまえばあることをいう場合に「ほんとうか」「ほんとうじゃないか」ということをいう学問である。 まさにそうした世界の分類の仕方が「科学の目でみるしかない」制約になっているのである。

昨今、AI が人間の仕事を奪ってしまうとか、人間が AI によって監視され奴隷のような存在になるとか懸念する論調がときどきあるが、どうやらそれは杞憂にすぎないようだ。

科学に限界があるからといって進歩しないわけではない。

「今日われわれは、科学はその頂点に達したように思いがちである。

しかしいつの時代でも、そういう感じはしたのである。その時に、自然の深さと、科学の限界とを知っていた人たちが、つぎつぎと、新しい発見をして、科学に新分野を拓いてきたのである。

科学は、自然と人間の協同作品であるならば、これは永久に変貌しつづけ、かつ進化していくべきものであろう。」(前掲書)

明治の有名な科学者であり随筆家でもあった寺田寅彦を師と仰ぐこの著者は、科学についてはただ妄信するのではなくどこまでなら適用できるのか、あるいはできないのか、その判断基準を自分なりに把握しておかなければならないことをわれわれに教えた。この教えは今も輝きを失っていない。

【お知らせ】このブログを始めて7年になります。突然ですが、都合により次回をもっておわりといたします。ここまで私のつたないブログにおつきあい頂きありがとうございました。

2019年9月16日月曜日

病気についての知識

わが国の医学は7世紀に中国から伝来した「漢方」と17世紀に長崎・出島のオランダ商館医を介して伝わった「蘭方」が礎である。

これが今日の東洋医学と西洋医学のそれぞれの起源である。

明治政府は1875年に医師免許を西洋医学の試験の合格者に限定した。これ以降西洋医学を習得しない限り医師となる道は閉ざされた。

漢方は正式な医学として認められず漢方医も西洋医学の試験に合格しない限り医師免許を与えられなかった。ただし医師免許を取得した者が漢方治療を施すことは禁じられなかった。

この制度は西洋医学を重視するもので東洋医学は補助的な位置づけである。

このようにわが国においては明治以降西洋医学優位の政策が採られそれは今日に至っても変っていない。

西洋医学の発展は目覚ましく半世紀前までには想像さえできなかった再生医療や臓器移植が行われるようになった。

一方、西洋医学の限界を指摘する医療関係者がいることも事実だ。

彼らは西洋医学と東洋医学はそれぞれの長所を生かし欠点を補う相互補完的であるべきだと主張する。

例えば、西洋医学はアトピー、花粉症、膠原病、うつ病など病因がはっきりしない病気に対応できていないという。

多くは自立神経系、免疫機構、内分泌系の疾患である。病因が未だ解明されていない「がん」もその内に入るかもしれない。

こういう疾患に対しては西洋医学だけでなく東洋医学もあわせて対応するべきであるという。こう主張する人は漢方医や免疫学者など医学界の少数派である。

これだけ医学が進歩しても原因がはっきりしない病気が多いこと自体驚きであるがそれだけ人体が複雑で神秘に充ちている証であろう。

腸についてもその働きのほんの一部しか知られていない。 腸について深く研究した解剖学者の藤田恒夫博士は腸はすべての臓器の土台であるという。

「動物の進化とともに目、鼻、耳などの感覚器が発達して、感覚性パラニューロンも、形と機能の両面で多様化する。

また血管系の発達によって、内分泌性パラニューロンも多彩になっていく。

このように私たちのからだの中にある、特殊な形や働きのニューロン、パラニューロンは、脳や感覚器や内分泌系が発達する過程で新しくつくられた。いわば『建て増し』された細胞である。

私たちのからだの、『ニューロン・パラニューロン・ビル』をこわして、建て増し部分を取り去っていくと、最後にこのビルの創業当時の部分が現れてくる。これが腸である。」

(藤田恒夫著岩波新書『腸は考える』)

つまり脳、心臓、肺、肝、手、脚その他すべては腸から発達したものである。

そして驚くべきことに腸は脳とは関係なく独自に判断し指令するという。

発達過程からいえば指令の大本は脳ではなく腸にあるかもしれない。

「この腸を顕微鏡でのぞいてみれば、上皮の中にはピラミッド状の基底顆粒細胞が、上皮の下には星形のニューロンが、いずれもヒドラの時代とたいして変わらない姿で働いているのだ。

彼らが信号物質として使っているペプチドも、長い進化の歴史のなかで、多少は種類がふえているほかは、ほとんど変わりばえがしない。

これらの細胞と信号物質は、ヒドラから五億年の生物進化の時間をこえて、私たちに伝えられてきた遺産である。」(前掲書)

脳の伝達手段はニューロン(神経細胞)だけであるが腸にはニューロンだけでなくホルモンペプチドもあることが分かった。

しかもあくまで仮説ではあるが指令のおおもとは脳ではなく腸であるという。

たとえば外部からの情報を腸や腸から派生した心臓がいち早くとらえこれをホルモンで脳に伝える。この情報を受け取った脳があらためて指令を出す。

仮にこの一連の情報指令の順序と手段がその通りであればこれまで考えられてきた脳と他臓器との関係が180度変わるコペルニクス的転回である。

ひどく立腹したとき、「頭にきた」などというが、昔の人は「はらわたが煮えくり返る」とか「腹に据えかねる」といった。「腹黒い」や「腹の中が読めない」などの言い回しは「脳」ではなく「腸」が主役である。

医学の最先端に諸説があるように病気治療にも諸説がある。情報があふれていてわれわれは何を信じ何を信じてはいけないのか迷うばかりである。

仮にこの迷路から抜け出す方法があるとすればそれはわれわれ自身が自分の頭もしくは自分の腹で決断できるよう熟慮を重ねるほかないのかもしれない。

これが今日の東洋医学と西洋医学のそれぞれの起源である。

明治政府は1875年に医師免許を西洋医学の試験の合格者に限定した。これ以降西洋医学を習得しない限り医師となる道は閉ざされた。

漢方は正式な医学として認められず漢方医も西洋医学の試験に合格しない限り医師免許を与えられなかった。ただし医師免許を取得した者が漢方治療を施すことは禁じられなかった。

この制度は西洋医学を重視するもので東洋医学は補助的な位置づけである。

このようにわが国においては明治以降西洋医学優位の政策が採られそれは今日に至っても変っていない。

西洋医学の発展は目覚ましく半世紀前までには想像さえできなかった再生医療や臓器移植が行われるようになった。

一方、西洋医学の限界を指摘する医療関係者がいることも事実だ。

彼らは西洋医学と東洋医学はそれぞれの長所を生かし欠点を補う相互補完的であるべきだと主張する。

例えば、西洋医学はアトピー、花粉症、膠原病、うつ病など病因がはっきりしない病気に対応できていないという。

多くは自立神経系、免疫機構、内分泌系の疾患である。病因が未だ解明されていない「がん」もその内に入るかもしれない。

こういう疾患に対しては西洋医学だけでなく東洋医学もあわせて対応するべきであるという。こう主張する人は漢方医や免疫学者など医学界の少数派である。

これだけ医学が進歩しても原因がはっきりしない病気が多いこと自体驚きであるがそれだけ人体が複雑で神秘に充ちている証であろう。

腸についてもその働きのほんの一部しか知られていない。 腸について深く研究した解剖学者の藤田恒夫博士は腸はすべての臓器の土台であるという。

「動物の進化とともに目、鼻、耳などの感覚器が発達して、感覚性パラニューロンも、形と機能の両面で多様化する。

また血管系の発達によって、内分泌性パラニューロンも多彩になっていく。

このように私たちのからだの中にある、特殊な形や働きのニューロン、パラニューロンは、脳や感覚器や内分泌系が発達する過程で新しくつくられた。いわば『建て増し』された細胞である。

私たちのからだの、『ニューロン・パラニューロン・ビル』をこわして、建て増し部分を取り去っていくと、最後にこのビルの創業当時の部分が現れてくる。これが腸である。」

(藤田恒夫著岩波新書『腸は考える』)

つまり脳、心臓、肺、肝、手、脚その他すべては腸から発達したものである。

そして驚くべきことに腸は脳とは関係なく独自に判断し指令するという。

発達過程からいえば指令の大本は脳ではなく腸にあるかもしれない。

「この腸を顕微鏡でのぞいてみれば、上皮の中にはピラミッド状の基底顆粒細胞が、上皮の下には星形のニューロンが、いずれもヒドラの時代とたいして変わらない姿で働いているのだ。

彼らが信号物質として使っているペプチドも、長い進化の歴史のなかで、多少は種類がふえているほかは、ほとんど変わりばえがしない。

これらの細胞と信号物質は、ヒドラから五億年の生物進化の時間をこえて、私たちに伝えられてきた遺産である。」(前掲書)

脳の伝達手段はニューロン(神経細胞)だけであるが腸にはニューロンだけでなくホルモンペプチドもあることが分かった。

しかもあくまで仮説ではあるが指令のおおもとは脳ではなく腸であるという。

たとえば外部からの情報を腸や腸から派生した心臓がいち早くとらえこれをホルモンで脳に伝える。この情報を受け取った脳があらためて指令を出す。

仮にこの一連の情報指令の順序と手段がその通りであればこれまで考えられてきた脳と他臓器との関係が180度変わるコペルニクス的転回である。

ひどく立腹したとき、「頭にきた」などというが、昔の人は「はらわたが煮えくり返る」とか「腹に据えかねる」といった。「腹黒い」や「腹の中が読めない」などの言い回しは「脳」ではなく「腸」が主役である。

医学の最先端に諸説があるように病気治療にも諸説がある。情報があふれていてわれわれは何を信じ何を信じてはいけないのか迷うばかりである。

仮にこの迷路から抜け出す方法があるとすればそれはわれわれ自身が自分の頭もしくは自分の腹で決断できるよう熟慮を重ねるほかないのかもしれない。

2019年9月9日月曜日

日本国憲法考 4

日本国憲法にははっきりとした機軸がない。機軸がなければ国としてまとまりに欠ける。

まとまりがない社会には規範がない。規範がなくモラルを欠いた社会は目標を見失う。

手っ取り早く信じられるのはカネということになるがカネは損得勘定であって社会の規範やモラルにはなり得ない。

中国、北朝鮮あるいは韓国から歴史問題を突きつけられて右往左往するのは歴史問題について日本に確固たる基盤がないからである。

イギリスの歴史学者アーノルド・トインビーは

「12~13歳くらいまでに民族の神話を学ばなかった民族は、例外なく滅んでいる」と言ったという。

この出典には疑問あるも云わんとする趣旨は理解できる。

たとえば人は尊敬する人や愛する人のことについて詳しく知りたいと思う。

恋人であれば彼氏あるいは彼女の些細なことまで知りたいと思うだろう。

一方、関心がない人についてはどうでもよいから詳しく知りたいなどと思わない。人はどうでもよいことに時間を費やすことなどしない。

これと同じで自国の歴史を知らないで真に自国を愛することなどできない。

戦後わが国は自国の歴史を詳しく学ぶことを禁じられた。

戦後わが国の歴史教育はGHQの指令の下にアメリカ教育使節団が作成した報告書がベースとなっている。

その報告書の教育の目的および内容という項目で、先の戦争は日本の愛国教育が原因でありこれを悪と定義し、国史、修身を停止するよう提言している。

戦後の歴史教育はこの報告書をもとに文部省と日教組を通じて行われ自虐史観が国民の間に広く深く浸透した。

戦後の日本人は自国の正しい歴史を知る機会を閉ざされただけでなく愛国心を悪と教えられ日本のことなどどうでもよいと考える風潮が生まれた。

機軸のない国家の必然の結果とはいえこのままで放置していいはずはない。

人間は自分の意志さえしっかりしていれば社会と関係なく生きていけると思う。

だが東西古今にわたりひろく社会科学を跋渉した小室直樹博士はそれは思い違いであるという。

「人間はともすれば、自分の自由意志で動いているようについ思ってしまう。

権威なんかなくても自分の頭だけで生きていけると思うわけですが、社会科学は『それは幻想にすぎない』ということを教えています。

人間とは社会的存在であって、本当の意味での『個人』は存在しないのです。

人間が生きていくためには、何らかのガイドラインがなければならない。

そのガイドラインとなるのが、規範であり、モラルなのですが、そうしたものを作るのが他ならぬ権威なのです。

もし、そうした権威がなくなってしまえば、その人は人間的に生きていくことが不可能になる。

ある人は猛獣のようになるし、ある人は植物のように動かなくなる。

それが急性アノミーであるというわけです。戦後の日本に起きたのは、まさしくこの急性アノミーでした。」

(小室直樹著集英社『日本人のための憲法言論』)

いま香港で起きている混乱は自由が奪われるという不安からきている。彼らにとって自由は規範でありモラルである。

あの過激なデモは彼らが信条としてきた自由という「権威」を守る戦いである。

明治時代伊藤博文は皇室を国家の機軸とした。これにより国民の力を結集して日本を近代化し目論見通り欧米に追い付くことができた。機軸の霊験あらたかその効果たるやかくのごとし。

イギリス国教会の弾圧を受けたピューリタンの精神がアメリカの誕生とその後の運命を決定した。

ナチスの苦い経験から新生ドイツはカント哲学の思想を憲法第一条に明記し機軸とした。

わが国ではいま憲法改正が問題となっているが機軸についての議論が一向に聞こえてこない。問題意識がないことの証左である。

GHQ主導の日本国憲法は機軸のない魂の抜け落ちた憲法である。これに入魂するのはいつの日か。

残念ながらこの問題は国家存亡の危機が訪れるまで議論の俎上に上ることさえないかもしれない。

だがその時になってからでは先の敗戦直後のように遅きに失する。この問題で議論が早すぎるということはない。

江戸時代の本居宣長は、師である賀茂真淵のアドバイスで古事記の研究をはじめ35年もの歳月を費やしこれを解読した。

その上で古事記は古代日本人の心情が現れた最上の書であると評価した。

仮に日本国憲法の機軸を日本の起源に求めるとすればそれは古事記をおいてほかにない。

まとまりがない社会には規範がない。規範がなくモラルを欠いた社会は目標を見失う。

手っ取り早く信じられるのはカネということになるがカネは損得勘定であって社会の規範やモラルにはなり得ない。

中国、北朝鮮あるいは韓国から歴史問題を突きつけられて右往左往するのは歴史問題について日本に確固たる基盤がないからである。

イギリスの歴史学者アーノルド・トインビーは

「12~13歳くらいまでに民族の神話を学ばなかった民族は、例外なく滅んでいる」と言ったという。

この出典には疑問あるも云わんとする趣旨は理解できる。

たとえば人は尊敬する人や愛する人のことについて詳しく知りたいと思う。

恋人であれば彼氏あるいは彼女の些細なことまで知りたいと思うだろう。

一方、関心がない人についてはどうでもよいから詳しく知りたいなどと思わない。人はどうでもよいことに時間を費やすことなどしない。

これと同じで自国の歴史を知らないで真に自国を愛することなどできない。

戦後わが国は自国の歴史を詳しく学ぶことを禁じられた。

戦後わが国の歴史教育はGHQの指令の下にアメリカ教育使節団が作成した報告書がベースとなっている。

その報告書の教育の目的および内容という項目で、先の戦争は日本の愛国教育が原因でありこれを悪と定義し、国史、修身を停止するよう提言している。

戦後の歴史教育はこの報告書をもとに文部省と日教組を通じて行われ自虐史観が国民の間に広く深く浸透した。

戦後の日本人は自国の正しい歴史を知る機会を閉ざされただけでなく愛国心を悪と教えられ日本のことなどどうでもよいと考える風潮が生まれた。

機軸のない国家の必然の結果とはいえこのままで放置していいはずはない。

人間は自分の意志さえしっかりしていれば社会と関係なく生きていけると思う。

だが東西古今にわたりひろく社会科学を跋渉した小室直樹博士はそれは思い違いであるという。

「人間はともすれば、自分の自由意志で動いているようについ思ってしまう。

権威なんかなくても自分の頭だけで生きていけると思うわけですが、社会科学は『それは幻想にすぎない』ということを教えています。

人間とは社会的存在であって、本当の意味での『個人』は存在しないのです。

人間が生きていくためには、何らかのガイドラインがなければならない。

そのガイドラインとなるのが、規範であり、モラルなのですが、そうしたものを作るのが他ならぬ権威なのです。

もし、そうした権威がなくなってしまえば、その人は人間的に生きていくことが不可能になる。

ある人は猛獣のようになるし、ある人は植物のように動かなくなる。

それが急性アノミーであるというわけです。戦後の日本に起きたのは、まさしくこの急性アノミーでした。」

(小室直樹著集英社『日本人のための憲法言論』)

いま香港で起きている混乱は自由が奪われるという不安からきている。彼らにとって自由は規範でありモラルである。

あの過激なデモは彼らが信条としてきた自由という「権威」を守る戦いである。

明治時代伊藤博文は皇室を国家の機軸とした。これにより国民の力を結集して日本を近代化し目論見通り欧米に追い付くことができた。機軸の霊験あらたかその効果たるやかくのごとし。

イギリス国教会の弾圧を受けたピューリタンの精神がアメリカの誕生とその後の運命を決定した。

ナチスの苦い経験から新生ドイツはカント哲学の思想を憲法第一条に明記し機軸とした。

わが国ではいま憲法改正が問題となっているが機軸についての議論が一向に聞こえてこない。問題意識がないことの証左である。

GHQ主導の日本国憲法は機軸のない魂の抜け落ちた憲法である。これに入魂するのはいつの日か。

残念ながらこの問題は国家存亡の危機が訪れるまで議論の俎上に上ることさえないかもしれない。

だがその時になってからでは先の敗戦直後のように遅きに失する。この問題で議論が早すぎるということはない。

江戸時代の本居宣長は、師である賀茂真淵のアドバイスで古事記の研究をはじめ35年もの歳月を費やしこれを解読した。

その上で古事記は古代日本人の心情が現れた最上の書であると評価した。

仮に日本国憲法の機軸を日本の起源に求めるとすればそれは古事記をおいてほかにない。

2019年9月2日月曜日

日本国憲法考 3

昨年末日本海において韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊のP-1哨戒機に対して火器管制レーダーを照射した問題が発生した。レーダー照射の明白な証拠があるにもかかわらず韓国はそれを認めなかった。

儒教の国韓国ならではの対応であり到底われわれには理解できない。

儒教の教えでは上にたつものは過ちがあってはならない。過ちを認めることは罪であり一過性ではすまない。

「無謬性の原則」は面子を重んずる儒教の国では当然のこととして受けとめられている。レーダー照射事件に対する韓国国民の反応がそのことを示している。

過去の過ちを「水に流す」日本的発想など通用するはずがない。

だがこの儒教の教えがわが国にも生きているところがある。官僚社会における「無謬性の原則」である。

戦後74年経ったいまもわが国が実質的な主権を回復できていない原因の一つはこの原則によるところが大きい。

この原則によって国家の主権は回復せず今後もその見通しさえたっていない。

残念ながらこのことを知っているのはごく一部の人に限られる。殆どの人はこのことによって直接的な被害を受けていないことまた会合が秘密裡におこなわれるためそれを知らない。

先進国と後進国あるいは戦争の勝者と敗者との間の条約は当初は殆どが強者に有利な不平等条約であるが徐々に正常な条約へと改定されていくのが一般的傾向である。

江戸幕府による日米和親条約、日米修好通商条約は不平等条約であったが明治政府になって長い道のりではあったが日米通商航海条約で不平等を是正した。

だが第二次大戦後の日米間の条約に限っていえば上のことはあてはまらない。

不平等はむしろ拡大している。アメリカによる政治家の買収工作と官僚の「無謬性の原則」がセットになって当初の不平等条約がその後一段と拡大する異常な事態になっている。

A級戦犯であった岸信介は巣鴨の刑務所から出所してわずか8年で新生日本の総理大臣にまで駆け上った。その裏にはアメリカの影があった。

「岸がCIAから巨額の『秘密資金』と『選挙についてのアドバイス』を受けていたことは、2006年にアメリカ国務省自身が認めており、すでに歴史的事実として確定しているのです」

(矢部宏治著講談社現代新書『知ってはいけない2』)

アメリカが意図してこの有能と見立てた官僚出身の政治家を狙い撃ちし巨額なカネの支援で総理大臣に仕立てたといったほうがより正確であろう。

買収された岸総理がアメリカの意向に逆らえなかったであろうことは容易に察することができる。

彼は期待に違わずアメリカの意向を着実に実行に移した。日米安全保障条約の改定をアメリカの意向に沿う形で改定し、アメリカに有利でかつ国民の目にふれてはまずいことは密約とした。さらに悪いことにこの密約を公式な記録として残さず後任に引き継がなかった。

日韓の徴用工問題で明らかになったように国と国との約束は守らなければならない。密約であっても国と国との約束に変わりはない。

密約を正式な記録として残しているアメリカとこれを残していない日本。このことがその後の交渉で大きく影響した。アメリカが攻め日本が防戦一方となりそれがいまも続いている。

なぜこういうことになったか。密約を公にせず正式に引き継がなかったためその弱点を交渉相手のアメリカから容赦なく攻められたからである。

前任者と違ったことをしてはいけない、謝ってはいけないのが官僚の掟。この伝統主義と無謬性の原則は官僚にとってその他一切に優先する上位規範である、たとえそれが国家の主権にかかわるものであっても。

日米安保条約の不平等を詳細に分析して世に知らしめた矢部宏治氏は言う。戦後日本におけるアメリカへの異様なまでの従属体制が70年たったいまもなぜまだつづいているのか、その鍵は安保改定のとき結ばれた事前協議または核密約、基地権密約、および朝鮮戦争・自由出撃密約以上3つの密約に隠されている。

これに関連して矢部氏は死期を悟った遺言書ともいえる村田良平元外務次官の回想録(2008年)を紹介している。

「核兵器を搭載する米国艦船や米軍機の日本への立ち寄り(略)には、事前協議は必要ないとの密約が日米間にあった」

「(その密約の趣旨を説明した)紙は次官室のファイルに入れ、次官を辞める際、後任に引き継いだ」

「90年代末、密約の存在を裏付ける公文書のことが米国で開示されたが、日本政府は否定した。

『政府の国会対応の異常さも一因だと思う。いっぺんやった答弁を変えることは許されないという変な不文律がある。謝ればいいんですよ、国民に。微妙な問題で国民感情もあるからこういう答弁をしてきたと。そんなことはないなんて言うもんだから、矛盾が重なる一方になってしまった』」

(矢部宏治著講談社現代新書『知ってはいけない2』)

残念ながらこの回想録はその後の日米交渉に影響することはなかった。

新安保は旧安保とほとんど変らず同一である。ただ一か所だけ重要なフレーズが追加されている。

新安保条約第6条の前段で米軍は日本の施設及び区域を使用することを規定し後段で

「前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。」

とあるがとくに最後の『及び合意される他の取極』という言葉が新安保条約で追加されている。

この意味するところは米軍と日本の官僚が秘密裡に行う非公開の委員会である「日米合同委員会」や「日米安保協議委員会」の取極も含まれることである。

矢部氏によると実務者協議である日米合同委員会はすでに1600回以上やっているという。

国民の知らない非公開の席で基地の使用権や軍の指揮権が決められている。

取極めをみる限り米軍の意向が優先されやりたい放題となっている。しかもこれに歯止めをかけるものがなにもない。 この状態は主権の放棄というより支配国と従属国との関係と言ったほうがより正確であろう。

このようなことが米軍と日本の官僚だけで行われそこには日米両国の正式な外交ルートを経ていない。日本国憲法の出番はなく神棚のお飾りとなっている。

儒教の国韓国ならではの対応であり到底われわれには理解できない。

儒教の教えでは上にたつものは過ちがあってはならない。過ちを認めることは罪であり一過性ではすまない。

「無謬性の原則」は面子を重んずる儒教の国では当然のこととして受けとめられている。レーダー照射事件に対する韓国国民の反応がそのことを示している。

過去の過ちを「水に流す」日本的発想など通用するはずがない。

だがこの儒教の教えがわが国にも生きているところがある。官僚社会における「無謬性の原則」である。

戦後74年経ったいまもわが国が実質的な主権を回復できていない原因の一つはこの原則によるところが大きい。

この原則によって国家の主権は回復せず今後もその見通しさえたっていない。

残念ながらこのことを知っているのはごく一部の人に限られる。殆どの人はこのことによって直接的な被害を受けていないことまた会合が秘密裡におこなわれるためそれを知らない。

先進国と後進国あるいは戦争の勝者と敗者との間の条約は当初は殆どが強者に有利な不平等条約であるが徐々に正常な条約へと改定されていくのが一般的傾向である。

江戸幕府による日米和親条約、日米修好通商条約は不平等条約であったが明治政府になって長い道のりではあったが日米通商航海条約で不平等を是正した。

だが第二次大戦後の日米間の条約に限っていえば上のことはあてはまらない。

不平等はむしろ拡大している。アメリカによる政治家の買収工作と官僚の「無謬性の原則」がセットになって当初の不平等条約がその後一段と拡大する異常な事態になっている。

A級戦犯であった岸信介は巣鴨の刑務所から出所してわずか8年で新生日本の総理大臣にまで駆け上った。その裏にはアメリカの影があった。

「岸がCIAから巨額の『秘密資金』と『選挙についてのアドバイス』を受けていたことは、2006年にアメリカ国務省自身が認めており、すでに歴史的事実として確定しているのです」

(矢部宏治著講談社現代新書『知ってはいけない2』)

アメリカが意図してこの有能と見立てた官僚出身の政治家を狙い撃ちし巨額なカネの支援で総理大臣に仕立てたといったほうがより正確であろう。

買収された岸総理がアメリカの意向に逆らえなかったであろうことは容易に察することができる。

彼は期待に違わずアメリカの意向を着実に実行に移した。日米安全保障条約の改定をアメリカの意向に沿う形で改定し、アメリカに有利でかつ国民の目にふれてはまずいことは密約とした。さらに悪いことにこの密約を公式な記録として残さず後任に引き継がなかった。

日韓の徴用工問題で明らかになったように国と国との約束は守らなければならない。密約であっても国と国との約束に変わりはない。

密約を正式な記録として残しているアメリカとこれを残していない日本。このことがその後の交渉で大きく影響した。アメリカが攻め日本が防戦一方となりそれがいまも続いている。

なぜこういうことになったか。密約を公にせず正式に引き継がなかったためその弱点を交渉相手のアメリカから容赦なく攻められたからである。

前任者と違ったことをしてはいけない、謝ってはいけないのが官僚の掟。この伝統主義と無謬性の原則は官僚にとってその他一切に優先する上位規範である、たとえそれが国家の主権にかかわるものであっても。

日米安保条約の不平等を詳細に分析して世に知らしめた矢部宏治氏は言う。戦後日本におけるアメリカへの異様なまでの従属体制が70年たったいまもなぜまだつづいているのか、その鍵は安保改定のとき結ばれた事前協議または核密約、基地権密約、および朝鮮戦争・自由出撃密約以上3つの密約に隠されている。

これに関連して矢部氏は死期を悟った遺言書ともいえる村田良平元外務次官の回想録(2008年)を紹介している。

「核兵器を搭載する米国艦船や米軍機の日本への立ち寄り(略)には、事前協議は必要ないとの密約が日米間にあった」

「(その密約の趣旨を説明した)紙は次官室のファイルに入れ、次官を辞める際、後任に引き継いだ」

「90年代末、密約の存在を裏付ける公文書のことが米国で開示されたが、日本政府は否定した。

『政府の国会対応の異常さも一因だと思う。いっぺんやった答弁を変えることは許されないという変な不文律がある。謝ればいいんですよ、国民に。微妙な問題で国民感情もあるからこういう答弁をしてきたと。そんなことはないなんて言うもんだから、矛盾が重なる一方になってしまった』」

(矢部宏治著講談社現代新書『知ってはいけない2』)

残念ながらこの回想録はその後の日米交渉に影響することはなかった。

新安保は旧安保とほとんど変らず同一である。ただ一か所だけ重要なフレーズが追加されている。

新安保条約第6条の前段で米軍は日本の施設及び区域を使用することを規定し後段で

「前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。」

とあるがとくに最後の『及び合意される他の取極』という言葉が新安保条約で追加されている。

この意味するところは米軍と日本の官僚が秘密裡に行う非公開の委員会である「日米合同委員会」や「日米安保協議委員会」の取極も含まれることである。

矢部氏によると実務者協議である日米合同委員会はすでに1600回以上やっているという。

国民の知らない非公開の席で基地の使用権や軍の指揮権が決められている。

取極めをみる限り米軍の意向が優先されやりたい放題となっている。しかもこれに歯止めをかけるものがなにもない。 この状態は主権の放棄というより支配国と従属国との関係と言ったほうがより正確であろう。

このようなことが米軍と日本の官僚だけで行われそこには日米両国の正式な外交ルートを経ていない。日本国憲法の出番はなく神棚のお飾りとなっている。

2019年8月26日月曜日

日本国憲法考 2

1919年ドイツで制定されたワイマール憲法は当時最も先進的で民主的な憲法といわれた。

だがナチ党が権力を掌握し同法のもとで全権委任法が成立するとワイマール憲法はほぼその機能を停止した。ヒットラーは合法的にドイツの独裁者になった。

いくら模範的な憲法であっても運用如何によって簡単に独裁化する格好の例である。

わが国の憲法もしばしば機能不全に陥った。その原因は「空気」といわれる日本独特の現象とこれまた日本特有の「役人の害」であった。

山本七平は日本は空気が支配する国であると言った。何らかの原因で空気が醸成されその勢いが拡がればその空気が人びとを拘束しそれに抗うことはできないという。

昭和天皇が重篤の病に伏されたときの国民の自粛はその典型である。

誰が命令したのでもないのに自粛が全国隅々までゆきわたり誰もそれに抗うことはできなかった。この自粛の空気は昭和天皇の病を気遣うことから逸脱して自粛のための自粛が自己目的化し日本中を覆った。

社会学者の小室直樹博士は「空気」が憲法を機能不全にした戦前と戦後の事例を挙げている。

だがナチ党が権力を掌握し同法のもとで全権委任法が成立するとワイマール憲法はほぼその機能を停止した。ヒットラーは合法的にドイツの独裁者になった。

いくら模範的な憲法であっても運用如何によって簡単に独裁化する格好の例である。

わが国の憲法もしばしば機能不全に陥った。その原因は「空気」といわれる日本独特の現象とこれまた日本特有の「役人の害」であった。

山本七平は日本は空気が支配する国であると言った。何らかの原因で空気が醸成されその勢いが拡がればその空気が人びとを拘束しそれに抗うことはできないという。

昭和天皇が重篤の病に伏されたときの国民の自粛はその典型である。

誰が命令したのでもないのに自粛が全国隅々までゆきわたり誰もそれに抗うことはできなかった。この自粛の空気は昭和天皇の病を気遣うことから逸脱して自粛のための自粛が自己目的化し日本中を覆った。

社会学者の小室直樹博士は「空気」が憲法を機能不全にした戦前と戦後の事例を挙げている。

一つは、昭和12年7月の盧溝橋事件を発端とする支那事変のときのことである。

昭和12年12月南京が陥落した。これ以降日本は世を挙げて戦勝気運に満ちていた。

こういう最中の昭和15年2月民政党の斎藤隆夫代議士は議会で反軍演説した。

支那事変はすでに戦死者10万を超え、負傷者はその数倍という犠牲を払っている。政府は支那の主権を尊重し領土や賠償を要求しないといっているが一体この戦争でなにを得るのかという趣旨の疑問を投げかけた。

ところがこの質問に対する迫害が軍部ではなく議会の同僚から来て斎藤代議士の発言は「聖戦目的を侮辱するものである」として、衆議院本会議で彼の除名が決定した。

「言論の自由こそが議会の砦であるはずなのに、その砦を議会みずから明け渡した。これはまさしく『議会の自殺』です。

ピューリタン革命を見れば分かることですが、権力者からどんな弾圧を受け、議会が解散させられようとも、その議会はやがて不死鳥のように復活する。議会には、それだけの力がある。

しかし、議会みずから死を選んでしまったら、これはどうしようもない。2度と復活しない。斎藤隆夫が除名されたのは昭和15年3月7日です。この日、戦前日本のデモクラシーは死に、明治憲法も死んだ。」

(小室直樹著集英社『日本人のための憲法言論』)

昭和12年12月南京が陥落した。これ以降日本は世を挙げて戦勝気運に満ちていた。

こういう最中の昭和15年2月民政党の斎藤隆夫代議士は議会で反軍演説した。

支那事変はすでに戦死者10万を超え、負傷者はその数倍という犠牲を払っている。政府は支那の主権を尊重し領土や賠償を要求しないといっているが一体この戦争でなにを得るのかという趣旨の疑問を投げかけた。

ところがこの質問に対する迫害が軍部ではなく議会の同僚から来て斎藤代議士の発言は「聖戦目的を侮辱するものである」として、衆議院本会議で彼の除名が決定した。

「言論の自由こそが議会の砦であるはずなのに、その砦を議会みずから明け渡した。これはまさしく『議会の自殺』です。

ピューリタン革命を見れば分かることですが、権力者からどんな弾圧を受け、議会が解散させられようとも、その議会はやがて不死鳥のように復活する。議会には、それだけの力がある。

しかし、議会みずから死を選んでしまったら、これはどうしようもない。2度と復活しない。斎藤隆夫が除名されたのは昭和15年3月7日です。この日、戦前日本のデモクラシーは死に、明治憲法も死んだ。」

(小室直樹著集英社『日本人のための憲法言論』)

この聖戦は正しい、軍部を批判するとは何事か、という空気になった。こうなればどんな良心的な議員でもこれには勝てない。

もう一つは、昭和51年7月全日空の飛行機選定にあたり田中角栄がロッキード社から5憶円の賄賂を受け取ったとされ逮捕された事件である。

最初のうちは前総理の犯罪ということでみんな驚いた。そのうち金権問題で首相を辞めた田中角栄ならそのくらいの額は受け取っているだろうとなり、それがいつの間にか受け取っていないはずはないという空気になった。

そうなれば誰もこの空気を止められない。検察も世論とマスコミに背中を押されて見切り発車で彼を逮捕した。

あとは証拠や証人を集めるほかないがなかなか集まらない、物証がなく証人もいないのだ。

困り果てた検察はアメリカの法律にはあるが日本の法律にはない刑事免責の特例を裁判所に申請した。驚くことに裁判所がこれを認めた。

検察は田中角栄に5憶円の賄賂を贈ったとされるロッキード社副社長のコーチャンを証人に仕立てアメリカの裁判官の前で証言させ記録をとって持ち帰り嘱託尋問調書としてまとめ日本の裁判所に提出した。

「ローッキード裁判においては、この証言を行ったコーチャン氏に対して、被告の側が反対尋問をする機会が一度も与えられなかったということです。

アメリカの裁判所で行われた証言では、アメリカの裁判官と日本の検事だけが立ち会った。

そこには被告の弁護士はいませんでしたし、その後も被告側はコーチャン氏に反対尋問を行う機会を与えられなかったのです。これは紛れもない憲法違反です。」(前掲書)

憲法第37条第2項で被告人の反対尋問の権利が認められているがロッキード裁判ではこれが認められなかった。

憲法で認められた権利が認められないというあり得べからざることが起きた。憲法が機能不全に陥ったというほかない。

ロッキード裁判は日本中を覆った「角栄は悪いやつだ」という空気が検事や裁判官をもまきこんだ異常な裁判であった。

もう一つは、昭和51年7月全日空の飛行機選定にあたり田中角栄がロッキード社から5憶円の賄賂を受け取ったとされ逮捕された事件である。

最初のうちは前総理の犯罪ということでみんな驚いた。そのうち金権問題で首相を辞めた田中角栄ならそのくらいの額は受け取っているだろうとなり、それがいつの間にか受け取っていないはずはないという空気になった。

そうなれば誰もこの空気を止められない。検察も世論とマスコミに背中を押されて見切り発車で彼を逮捕した。

あとは証拠や証人を集めるほかないがなかなか集まらない、物証がなく証人もいないのだ。

困り果てた検察はアメリカの法律にはあるが日本の法律にはない刑事免責の特例を裁判所に申請した。驚くことに裁判所がこれを認めた。

検察は田中角栄に5憶円の賄賂を贈ったとされるロッキード社副社長のコーチャンを証人に仕立てアメリカの裁判官の前で証言させ記録をとって持ち帰り嘱託尋問調書としてまとめ日本の裁判所に提出した。

「ローッキード裁判においては、この証言を行ったコーチャン氏に対して、被告の側が反対尋問をする機会が一度も与えられなかったということです。

アメリカの裁判所で行われた証言では、アメリカの裁判官と日本の検事だけが立ち会った。

そこには被告の弁護士はいませんでしたし、その後も被告側はコーチャン氏に反対尋問を行う機会を与えられなかったのです。これは紛れもない憲法違反です。」(前掲書)

憲法第37条第2項で被告人の反対尋問の権利が認められているがロッキード裁判ではこれが認められなかった。

憲法で認められた権利が認められないというあり得べからざることが起きた。憲法が機能不全に陥ったというほかない。

ロッキード裁判は日本中を覆った「角栄は悪いやつだ」という空気が検事や裁判官をもまきこんだ異常な裁判であった。

2019年8月19日月曜日

日本国憲法考 1

74回目の終戦記念日を迎えた。この時季になると国のあり方についての議論が活発になる。

憲法は国のあり方を決める重要な法律である。この機会に日本国憲法について深く考えてみたい。

わが国の近隣には依然として決して友好的とはいえない国がある。国防を独立国とはいえないような待遇に甘んじながら同盟国アメリカに頼っている。

憲法の制約下では国防を外国任せにすることはやむを得ないし現実的なのかもしれないが国防という国の根幹をいつまでも外国任せにしていいはずがない。

歴史が示すように国と国との関係は移ろいやすく恒常的ではない、ましてわが国は文明論的にも孤立している。同盟関係は常にこのことを念頭におくべきであろう。

先月の参議院議員選挙の争点の一つにもなった憲法についての見解は護憲と改憲に分かれた。

一方は世界に冠たる平和憲法だからこれを死守すべしといい、もう一方は現憲法はGHQ(アメリカ占領軍)の押し付けで現状にもそぐわないし(特に第9条)改憲すべしという。

双方に言い分があるだろうが問われるのは何が日本の国益になるかでありこれ以外に問題の所在はないはずである。

だが日本国憲法を注意深く見ると問題の本質はこれ以前にあることが分かる。

憲法が形骸化し機能していないことおよび憲法に確固たる機軸がないこと、この二点に問題の本質がある。これは国益以前の問題である。

憲法が形骸化し機能しないとはどういうことか。最も重要な法律が機能しないことでありそれは国家枠組みの箍(たが)が外れていることを意味する。シェイクスピア劇のハムレット流にいえば「この世の関節がはずれてしまった」のだ。

また日本国憲法に確固たる機軸がないとは何を意味するか。大日本帝国憲法にあって日本国憲法にないもの、その象徴的なものは国家の機軸である。

大日本帝国憲法では「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とあるが日本国憲法では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基ずく」とある。

日本国憲法では天皇の政治的権限はなく国家・国民統合の象徴に止まり主権は国民に移った。主権が国民に移ったが肝心の国家の機軸となるべきものの記載がどこにもない。本来はあるべき憲法前文にもない。

敗戦直後の急性アノミーは国家の機軸喪失によるものであった。「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定された天皇が人となったのだ。

74年たったいまもわが国を覆う「自主性のなさ」や「自信のなさ」は確固たる国家の機軸を欠いているからでありほかに思い至らない。

機能不全と機軸を欠いた憲法、この二つがもたらす弊害は想像を超えて大きい。順次考えてみよう。

憲法は国のあり方を決める重要な法律である。この機会に日本国憲法について深く考えてみたい。

わが国の近隣には依然として決して友好的とはいえない国がある。国防を独立国とはいえないような待遇に甘んじながら同盟国アメリカに頼っている。

憲法の制約下では国防を外国任せにすることはやむを得ないし現実的なのかもしれないが国防という国の根幹をいつまでも外国任せにしていいはずがない。

歴史が示すように国と国との関係は移ろいやすく恒常的ではない、ましてわが国は文明論的にも孤立している。同盟関係は常にこのことを念頭におくべきであろう。

先月の参議院議員選挙の争点の一つにもなった憲法についての見解は護憲と改憲に分かれた。

一方は世界に冠たる平和憲法だからこれを死守すべしといい、もう一方は現憲法はGHQ(アメリカ占領軍)の押し付けで現状にもそぐわないし(特に第9条)改憲すべしという。

双方に言い分があるだろうが問われるのは何が日本の国益になるかでありこれ以外に問題の所在はないはずである。

だが日本国憲法を注意深く見ると問題の本質はこれ以前にあることが分かる。

憲法が形骸化し機能していないことおよび憲法に確固たる機軸がないこと、この二点に問題の本質がある。これは国益以前の問題である。

憲法が形骸化し機能しないとはどういうことか。最も重要な法律が機能しないことでありそれは国家枠組みの箍(たが)が外れていることを意味する。シェイクスピア劇のハムレット流にいえば「この世の関節がはずれてしまった」のだ。

また日本国憲法に確固たる機軸がないとは何を意味するか。大日本帝国憲法にあって日本国憲法にないもの、その象徴的なものは国家の機軸である。

大日本帝国憲法では「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とあるが日本国憲法では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基ずく」とある。

日本国憲法では天皇の政治的権限はなく国家・国民統合の象徴に止まり主権は国民に移った。主権が国民に移ったが肝心の国家の機軸となるべきものの記載がどこにもない。本来はあるべき憲法前文にもない。

敗戦直後の急性アノミーは国家の機軸喪失によるものであった。「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定された天皇が人となったのだ。

74年たったいまもわが国を覆う「自主性のなさ」や「自信のなさ」は確固たる国家の機軸を欠いているからでありほかに思い至らない。

機能不全と機軸を欠いた憲法、この二つがもたらす弊害は想像を超えて大きい。順次考えてみよう。

2019年8月12日月曜日

衰退する日本 6

日本経済の停滞は1996年に始まっているので23年間に及んでいる。われわれはアベノミクスによって経済が成長したかのような錯覚に陥りがちだが実態は主要国名目GDPが示すようにそれ以前と何ら変わっていない。

一方2014年から始まったアベノミクス間にアメリカと中国は目覚ましい成長を遂げている。

この間日本経済は財務省による緊縮路線と小泉・安倍内閣による新自由主義路線によって成長を阻害された。

仮にこの二つの要因がなかったらこれほどまでにアメリカや中国に引き離されることはなかったであろう。

だが引き離されたことは事実であり取り消すことはできない。このことを悔やんでも恨んでも何の解決にもならない。残念ながら低迷はいまなお続いている。

厚労省が発表した毎月勤労統計調査(速報)によると

「6月の実質賃金は0.5%減少と、前年同月を6カ月連続で下回った。消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の高止まりが響いた。」(ロイター)

にもかかわらず厚労省は賞与が0.9%上回ったので賃金動向について

「基調として穏やかに増加している」(賃金福祉統計室)との見方を維持した。

きまって支給する給与が上がらないで賃金の基調が増加しているとは言えない。大本営発表の慣行がいまなお残っていると言われても仕方ないだろう。

かって数学者の広中平祐氏は「事実を事実として受け止める人間が、最も成功する」とアメリカでの逸話を紹介している。起きたという事実はじたばたしても仕方がない。

日本の衰退を防ぐ方法があるとすれば、それにはまず事実を事実として直視しその上で二つの阻害要因を取り除くこと、これ以外にない。

明治維新の若者の行動には目を見張るものがある。高杉晋作は上海視察で西洋人がシナ人を奴隷のように扱う光景を目のあたりにした。このままでは日本も植民地にされると危機感を抱いた。同じように当時の志士たちも危機感を抱いた。この危機感が明治維新の出発点である。

彼らはこの現実に目を背けることなく果敢に運命に立ち向かった。

世の中を正さなければならないと覚悟をきめたら自分なりにできることから一歩を踏み出す。授業ボイコットを呼びかけた東洋大の学生もその一人である。

「予備校時代に政治に関心を持つようになり、自分でいろいろ調べ始めました。

その結果、竹中という人物が何をしてきたのかを理解するようになりました。

特に労働分野の規制緩和を進め、非正規雇用を拡大させたことに強い反発を感じました。

私は2015年に東洋大学に入学しましたが、2年生になった2016年、突然竹中氏が東洋大学に来たのです。

その時以来、『このような人物が自分の大学で教えていていいのか』と疑問を感じ、悶々とした状態が続きました。

ようやく、今年に入って、たとえ自分の身に不都合が生じても、まず自分がいる場所で行動を起こさなければいけないと思い、行動を起こしました。」(月刊日本2019年3月号)

明治維新がそうであったように時代の変わり目はいつも若者の行動からはじまる。体制側に自浄作用を求めるのは「百年河清を俟つ」ようなもの。

常にそうとはかぎらないが少なくとも現代日本で確実に言えること。それは緊縮路線と新自由主義路線の転換。これこそ格好の攻撃対象でありドリルで風穴を開けるべき岩盤である。

そうと決めたらそれが正しいか否かを気にすることはない。まずは自分にできることから一歩を踏み出すこと、これ以外に衰退する日本を救う道はない。

一方2014年から始まったアベノミクス間にアメリカと中国は目覚ましい成長を遂げている。

この間日本経済は財務省による緊縮路線と小泉・安倍内閣による新自由主義路線によって成長を阻害された。

仮にこの二つの要因がなかったらこれほどまでにアメリカや中国に引き離されることはなかったであろう。

だが引き離されたことは事実であり取り消すことはできない。このことを悔やんでも恨んでも何の解決にもならない。残念ながら低迷はいまなお続いている。

厚労省が発表した毎月勤労統計調査(速報)によると

「6月の実質賃金は0.5%減少と、前年同月を6カ月連続で下回った。消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の高止まりが響いた。」(ロイター)

にもかかわらず厚労省は賞与が0.9%上回ったので賃金動向について

「基調として穏やかに増加している」(賃金福祉統計室)との見方を維持した。

きまって支給する給与が上がらないで賃金の基調が増加しているとは言えない。大本営発表の慣行がいまなお残っていると言われても仕方ないだろう。

かって数学者の広中平祐氏は「事実を事実として受け止める人間が、最も成功する」とアメリカでの逸話を紹介している。起きたという事実はじたばたしても仕方がない。

日本の衰退を防ぐ方法があるとすれば、それにはまず事実を事実として直視しその上で二つの阻害要因を取り除くこと、これ以外にない。

明治維新の若者の行動には目を見張るものがある。高杉晋作は上海視察で西洋人がシナ人を奴隷のように扱う光景を目のあたりにした。このままでは日本も植民地にされると危機感を抱いた。同じように当時の志士たちも危機感を抱いた。この危機感が明治維新の出発点である。

彼らはこの現実に目を背けることなく果敢に運命に立ち向かった。

世の中を正さなければならないと覚悟をきめたら自分なりにできることから一歩を踏み出す。授業ボイコットを呼びかけた東洋大の学生もその一人である。

「予備校時代に政治に関心を持つようになり、自分でいろいろ調べ始めました。

その結果、竹中という人物が何をしてきたのかを理解するようになりました。

特に労働分野の規制緩和を進め、非正規雇用を拡大させたことに強い反発を感じました。

私は2015年に東洋大学に入学しましたが、2年生になった2016年、突然竹中氏が東洋大学に来たのです。

その時以来、『このような人物が自分の大学で教えていていいのか』と疑問を感じ、悶々とした状態が続きました。

ようやく、今年に入って、たとえ自分の身に不都合が生じても、まず自分がいる場所で行動を起こさなければいけないと思い、行動を起こしました。」(月刊日本2019年3月号)

明治維新がそうであったように時代の変わり目はいつも若者の行動からはじまる。体制側に自浄作用を求めるのは「百年河清を俟つ」ようなもの。

常にそうとはかぎらないが少なくとも現代日本で確実に言えること。それは緊縮路線と新自由主義路線の転換。これこそ格好の攻撃対象でありドリルで風穴を開けるべき岩盤である。

そうと決めたらそれが正しいか否かを気にすることはない。まずは自分にできることから一歩を踏み出すこと、これ以外に衰退する日本を救う道はない。

2019年8月5日月曜日

衰退する日本 5

つぎに問われるのが構造改革である。

安倍内閣は小泉内閣の手法を踏襲し政策の基本方針を骨太の方針(経済財政改革の基本方針)として決定している。

小泉内閣は骨太の方針で聖域なき構造改革を掲げ推進したが安倍内閣はこれを一段と過激に徹底推進している。

安倍首相は構造改革・規制緩和こそ経済成長の要であると信じているようだ。至るところで自ら率先して岩盤規制にドリルで風穴を開けると宣言している。

この政策を歓迎するのは政、官、財、マスコミおよびグローバル投資家など「力」ある少数の人たちである。

多くの国民にとって利益はなくむしろ有害なものが多い。20年以上にわたるGDP低迷と実質所得減少がその歴然たる証左である。

国家的プロジェクトのすべての出発点は安倍首相の「国益のため」という信念で推進されている。

結果こそ思惑通りではなかったが彼の「国益のため」という信念に偽りはないだろう。

問題は安倍首相のこの信念を利用して自らの利益のみを追求する人たちがいることである。

彼らは骨太の方針を御旗にあらゆる手段で規制をつぎつぎに撤廃し利益誘導を図っている。

その代表格は竹中平蔵氏であろう。彼は一貫して政府の骨太の方針にかかわってきた。小泉内閣では経済財政政策担当大臣などの要職で安倍内閣では内閣諮問会議の民間議員として。

この人物の特異なところは学者、政治家、実業家などといろんな顔をもっているが行動の基点は「私益」という一点に絞られていることである。

このことは竹中氏自らあるいは彼の息のかかった人物が当局あるいは民間議員としてかかわる構造・規制改革の成果から必ず利益を得ていることがその証である。「私益」の追求は彼の哲学なのだろう。

実行に移されあるいは移されつつあるものに労働分野の規制改革、外国人労働者の受け入れ規制の緩和、所有権は公共に残したまま運営だけを民間が受け持つコンセッション方式として空港、道路、水道、下水道などがある。

小泉内閣から安倍内閣になっても政策策定に強い影響力を持ち利益誘導を図る竹中氏の振舞いは皇帝を操り秦帝国を私物化した宦官(かんがん)・趙高のようだ。

公のためと称して個人の私腹を肥やすなどもってのほかだが残念ながらよくあることである。

問題とすべきはそれが私腹を肥やすだけに止まらないことである。

過激な構造・規制改革は国の基盤を破壊する行為である。社会の構造は長い時間をかけて形成されてきたものである。これを急激に変える行為はそれは改革ではなく破壊である。

かって日本語を廃止しフランス語にしてはどうかという提案があったがこれを言語改革などとは言わないだろう。 昨今の構造改革は改革というより破壊に近い。

結果として社会の活力のもとである分厚い中間層が消え一部の富裕層と多数の貧困層だけになった。

構造改革の名で実施された一連の破壊活動がわが国を衰退させたことに疑いの余地はない。不幸なことにそれがいまなおつづいている。

安倍内閣は小泉内閣の手法を踏襲し政策の基本方針を骨太の方針(経済財政改革の基本方針)として決定している。

小泉内閣は骨太の方針で聖域なき構造改革を掲げ推進したが安倍内閣はこれを一段と過激に徹底推進している。

安倍首相は構造改革・規制緩和こそ経済成長の要であると信じているようだ。至るところで自ら率先して岩盤規制にドリルで風穴を開けると宣言している。

この政策を歓迎するのは政、官、財、マスコミおよびグローバル投資家など「力」ある少数の人たちである。

多くの国民にとって利益はなくむしろ有害なものが多い。20年以上にわたるGDP低迷と実質所得減少がその歴然たる証左である。

国家的プロジェクトのすべての出発点は安倍首相の「国益のため」という信念で推進されている。

結果こそ思惑通りではなかったが彼の「国益のため」という信念に偽りはないだろう。

問題は安倍首相のこの信念を利用して自らの利益のみを追求する人たちがいることである。

彼らは骨太の方針を御旗にあらゆる手段で規制をつぎつぎに撤廃し利益誘導を図っている。

その代表格は竹中平蔵氏であろう。彼は一貫して政府の骨太の方針にかかわってきた。小泉内閣では経済財政政策担当大臣などの要職で安倍内閣では内閣諮問会議の民間議員として。

この人物の特異なところは学者、政治家、実業家などといろんな顔をもっているが行動の基点は「私益」という一点に絞られていることである。

このことは竹中氏自らあるいは彼の息のかかった人物が当局あるいは民間議員としてかかわる構造・規制改革の成果から必ず利益を得ていることがその証である。「私益」の追求は彼の哲学なのだろう。

実行に移されあるいは移されつつあるものに労働分野の規制改革、外国人労働者の受け入れ規制の緩和、所有権は公共に残したまま運営だけを民間が受け持つコンセッション方式として空港、道路、水道、下水道などがある。

小泉内閣から安倍内閣になっても政策策定に強い影響力を持ち利益誘導を図る竹中氏の振舞いは皇帝を操り秦帝国を私物化した宦官(かんがん)・趙高のようだ。

公のためと称して個人の私腹を肥やすなどもってのほかだが残念ながらよくあることである。

問題とすべきはそれが私腹を肥やすだけに止まらないことである。

過激な構造・規制改革は国の基盤を破壊する行為である。社会の構造は長い時間をかけて形成されてきたものである。これを急激に変える行為はそれは改革ではなく破壊である。

かって日本語を廃止しフランス語にしてはどうかという提案があったがこれを言語改革などとは言わないだろう。 昨今の構造改革は改革というより破壊に近い。

結果として社会の活力のもとである分厚い中間層が消え一部の富裕層と多数の貧困層だけになった。

構造改革の名で実施された一連の破壊活動がわが国を衰退させたことに疑いの余地はない。不幸なことにそれがいまなおつづいている。

2019年7月29日月曜日

衰退する日本 4

日本がデフレに陥り20年以上もの長きにわたり低迷した原因は何か。

それが国外の要因でないことは明らかだ。日本以外の主要国は日本ほど低迷していないからである。

地震や風水害など自然災害のせいでもないだろう。それらは一過性にすぎないから。

国民が以前ほど勤勉でなくなったからなのだろうか。それも違う。デフレは需要不足、供給過多によって生じた経済現象であるからである。

残るものとしては国内、それも人災しか考えられない。問われるのは国家の舵取りである。国家財政の緊縮路線と骨太の方針で決定された構造改革である。

まず緊縮路線から

わが国の政策を事実上決定しているのは政治家でも国民でもなく選挙の洗礼を受けていない官僚である。

立法府の国会に法案を起草するのは国会議員であるが事実上これを作成しているのが官僚であることは広く知られている。33本もの議員立法を成立させた田中角栄は例外中の例外だ。

日本がデフレから脱却できない原因は何か。わかりやすくいえばそれは国家財政を家計と同一視しているからであろう。

支出は収入の範囲内でなければならない。消費税増税とPB(プライマリーバランス)目標の設定はその一環である。特にPBはデフレから抜け出せない元凶である。いづれも日本を衰退させた中核の政策であり財務省所管である。

人は小さなウソは見抜けても大きなウソは見抜けない。同じく、小さな誤りには気づいても大きな誤りには気づかないようだ。

国家財政を家計と同一視する政策は戦後最大の失政であり不幸にもそれが今なお継続していることである。

第二次安倍内閣誕生から6年間内閣官房参与としてアベノミクスにかかわってきた藤井聡氏は政府の内側から見ていた人だけが知る財務官僚の実態を分かりやすく描写している。

「PB目標が閣議決定されてしまえば、いかにそれを覆すことが法的に可能であるとはいえ、それを行えば財務省は凄まじく反発することになる。

『財布』を握る財務省が『つむじを曲げる』ようなことがあれば、政権運営の円滑性が損なわれてしまう。

あらゆる政策の実行には『予算』が必要であり、その予算執行において財務省がサボタージュすれば政策は何も進まなくなるからだ。

しかも財務省はほかの省庁と違い、徴税権(税金を徴収する権限)や査察権(税金の不正を検査する権限)があり、一旦怒らせればどういう『報復』をされるか分からない、という恐怖心を一人ひとりの政治家、あるいは、学者や言論人たちに与えることができる。

だから、筆者はしばしば、いわゆる政府要人たちの口から、『財務省と闘うには、選挙とかなんだとか、そういう相当荒っぽいことをやらないと、勝てないんだよね。一回怒らしちゃうと、何されるか、ホント分かんないんだよ』というような台詞を何度も聞いたことがある。」

(藤井聡著小学館新書『令和日本・再生計画』)

かって天子の側近で権勢を誇った中国の宦官(かんがん)もさもありなんと思わせる財務官僚の振舞いである。

財務官僚にとって消費税増税とPB目標は利権の温床でありあらゆるものに優先する。

緊縮財政は財務省の省是といっても過言ではなくこのためにたとえわが国が衰退の一途をたどろうとも国民が塗炭の苦しみを味わおうともおかまいなし。国益など二の次三の次である。

この異常事態は予算編成権と徴税権という強大な権限が財務省へ集中している当然の帰結であろう。

「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対的に腐敗する」(ジョン・アクトン)これを憂い一部の識者は欧米のように財務省の予算編成権と徴税権を分離すべしと主張するも公式の議論の俎上にさえ上らなかった。実現は程遠い。

国民の目はそんなことより吉本騒動に向けられている、このほうがはるかに面白いからだろう。

だがこのまま放置していいはずがない。消費税増税によりやがて不況に突入し給与が下がり将来の年金も怪しくなればいくら温和な国民でも何かがおかしいと気づき目覚めるときがくるであろう。

それまではいくら叫んでも無駄かもしれない。この意味において皮肉にも消費税増税が国民の意識を目覚めさせる契機となるかもしれない。そう期待するほかない。

それが国外の要因でないことは明らかだ。日本以外の主要国は日本ほど低迷していないからである。

地震や風水害など自然災害のせいでもないだろう。それらは一過性にすぎないから。

国民が以前ほど勤勉でなくなったからなのだろうか。それも違う。デフレは需要不足、供給過多によって生じた経済現象であるからである。

残るものとしては国内、それも人災しか考えられない。問われるのは国家の舵取りである。国家財政の緊縮路線と骨太の方針で決定された構造改革である。

まず緊縮路線から

わが国の政策を事実上決定しているのは政治家でも国民でもなく選挙の洗礼を受けていない官僚である。

立法府の国会に法案を起草するのは国会議員であるが事実上これを作成しているのが官僚であることは広く知られている。33本もの議員立法を成立させた田中角栄は例外中の例外だ。

日本がデフレから脱却できない原因は何か。わかりやすくいえばそれは国家財政を家計と同一視しているからであろう。

支出は収入の範囲内でなければならない。消費税増税とPB(プライマリーバランス)目標の設定はその一環である。特にPBはデフレから抜け出せない元凶である。いづれも日本を衰退させた中核の政策であり財務省所管である。

人は小さなウソは見抜けても大きなウソは見抜けない。同じく、小さな誤りには気づいても大きな誤りには気づかないようだ。

国家財政を家計と同一視する政策は戦後最大の失政であり不幸にもそれが今なお継続していることである。

第二次安倍内閣誕生から6年間内閣官房参与としてアベノミクスにかかわってきた藤井聡氏は政府の内側から見ていた人だけが知る財務官僚の実態を分かりやすく描写している。

「PB目標が閣議決定されてしまえば、いかにそれを覆すことが法的に可能であるとはいえ、それを行えば財務省は凄まじく反発することになる。

『財布』を握る財務省が『つむじを曲げる』ようなことがあれば、政権運営の円滑性が損なわれてしまう。

あらゆる政策の実行には『予算』が必要であり、その予算執行において財務省がサボタージュすれば政策は何も進まなくなるからだ。

しかも財務省はほかの省庁と違い、徴税権(税金を徴収する権限)や査察権(税金の不正を検査する権限)があり、一旦怒らせればどういう『報復』をされるか分からない、という恐怖心を一人ひとりの政治家、あるいは、学者や言論人たちに与えることができる。

だから、筆者はしばしば、いわゆる政府要人たちの口から、『財務省と闘うには、選挙とかなんだとか、そういう相当荒っぽいことをやらないと、勝てないんだよね。一回怒らしちゃうと、何されるか、ホント分かんないんだよ』というような台詞を何度も聞いたことがある。」

(藤井聡著小学館新書『令和日本・再生計画』)

かって天子の側近で権勢を誇った中国の宦官(かんがん)もさもありなんと思わせる財務官僚の振舞いである。

財務官僚にとって消費税増税とPB目標は利権の温床でありあらゆるものに優先する。

緊縮財政は財務省の省是といっても過言ではなくこのためにたとえわが国が衰退の一途をたどろうとも国民が塗炭の苦しみを味わおうともおかまいなし。国益など二の次三の次である。

この異常事態は予算編成権と徴税権という強大な権限が財務省へ集中している当然の帰結であろう。

「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対的に腐敗する」(ジョン・アクトン)これを憂い一部の識者は欧米のように財務省の予算編成権と徴税権を分離すべしと主張するも公式の議論の俎上にさえ上らなかった。実現は程遠い。

国民の目はそんなことより吉本騒動に向けられている、このほうがはるかに面白いからだろう。

だがこのまま放置していいはずがない。消費税増税によりやがて不況に突入し給与が下がり将来の年金も怪しくなればいくら温和な国民でも何かがおかしいと気づき目覚めるときがくるであろう。

それまではいくら叫んでも無駄かもしれない。この意味において皮肉にも消費税増税が国民の意識を目覚めさせる契機となるかもしれない。そう期待するほかない。

2019年7月22日月曜日

衰退する日本 3

税金は法人税、所得税を問わず国民のおカネを吸い上げる働きがある。

なんのために吸い上げるか。政府は社会保障費などの財源のためであると説明するが本当にそうなのだろうか。

政府は法人や個人と異なり通貨発行権がある。財源をすべて国民から吸い上げた税金で賄わなければならないという説明には無理がある。財源の一部の説明をあたかも全てであるかのように説明する。

税について国家と国民のコミュニケーションはないに等しい。

なんのために吸い上げるか。政府は社会保障費などの財源のためであると説明するが本当にそうなのだろうか。

政府は法人や個人と異なり通貨発行権がある。財源をすべて国民から吸い上げた税金で賄わなければならないという説明には無理がある。財源の一部の説明をあたかも全てであるかのように説明する。

税について国家と国民のコミュニケーションはないに等しい。

民主党政権(2009~2012)のとき期待に反し国民の失望は大きかったが自民党政権に代わっても経済が好転したとは言い難い。名目GDP推移から安倍政権の実績は民主党以下であることが分かる。

主要国名目GDP(2019年時点の上位10か国、IMF予想含む兆米ドルベース

主要国名目GDP(2019年時点の上位10か国、IMF予想含む兆米ドルベース

重要な指標である実質賃金が安倍政権になって激しく落ち込んでいることが見て取れる。

IMFデータ(World Economic Outlook Database)ガベージニュース描画

重要な指標である実質賃金が安倍政権になって激しく落ち込んでいることが見て取れる。

月間給与前年度比増減率(事業規模5人以上)

厚生労働省発表H19.5.19

民主党政権(H21~24)は「コンクリートから人へ」で公共事業費を削減した。グラフに示すように安倍政権は「コンクリートから人へ」をそのまま踏襲している。

われわれは安倍政権になって民主党政権時以上に公共事業関係費が増えた印象をもつかもしれないが実態はかくの如くである。

アベノミクスの評価のポイントとなる名目GDPは伸び悩み、実質賃金は下降したままである。日本は衰退の道を歩みはじめている。

緊縮財政で予算は限られる。公共事業関係費の落ち込みはほんの一例にすぎない。

緊縮財政が日本の成長を阻害する。給与は上がらず、景気は低迷したまま。原因があるはずだ。

参議院議員選挙は与党が消費税増税を選挙公約に掲げたにもかかわらず無風におわった。国民の目はいまだ前方に立ち込める暗雲に向けられていない。

参議院議員選挙は与党が消費税増税を選挙公約に掲げたにもかかわらず無風におわった。国民の目はいまだ前方に立ち込める暗雲に向けられていない。

2019年7月15日月曜日

衰退する日本 2

カネも名誉も命もいらぬ、ただひたすらお国のため。一片の私心もない西郷の生き方は日本人の心の琴線に触れる。

昭和初期、不況で巷には失業者があふれ農村は疲弊しきっていた。飢えを凌ぐための娘の身売り話はこの頃のことである。一方政財界の上層部は贅に酔いしれ腐敗しきっていた。

この窮状に青年将校は決起し要人をつぎつぎに殺した。人びとは喝采した、青年たちの動機に一点の曇りもなく純真であったからである。

日本人は結果より人の心根、動機を問題にしがちである。動機がよければたいがいのことは許される。

だが動機がよければすべてが許されることになれば社会秩序は保たれない。

少なくとも民主主義はなりたたない。民主主義に手続きは不可欠でそれを欠けば民主主義ではなくなる。

アメリカ独立戦争のキッカケとなったボストン茶会事件がそのことを教えてくれる事例の一つである。

18世紀の北米植民地で、イギリスは、本国のイギリス議会に代表を持たなかったにもかかわらず北米植民地のイギリス人に対し課税した。

この課税はリーゾナブルであったが植民地のイギリス人に一切相談なく行われた。

植民地人もイギリス人である。この課税は権利の侵犯であるとして植民地人は怒った。

代表を有する植民地議会からの課税ではなく代表を有しない英本国議会からの課税であったからである。

「代表なきところに課税なし」のスローガンのもと植民地のイギリス人は自主課税を貫いた。自らの税は自ら決める、これこそ民主主義の事始めである。

課税の意味、課税とは何か、民主主義を理解するためにはこのことをしっかりと腑に落とし込んでおかなくてはならない。

民主主義は国家と国民のコミュニケーションでありそこに手続きは欠かせない。

丸山真男は民主主義は民主化のプロセスとしてのみ存在する永久革命であるといった。

昭和初期、不況で巷には失業者があふれ農村は疲弊しきっていた。飢えを凌ぐための娘の身売り話はこの頃のことである。一方政財界の上層部は贅に酔いしれ腐敗しきっていた。

この窮状に青年将校は決起し要人をつぎつぎに殺した。人びとは喝采した、青年たちの動機に一点の曇りもなく純真であったからである。

日本人は結果より人の心根、動機を問題にしがちである。動機がよければたいがいのことは許される。

だが動機がよければすべてが許されることになれば社会秩序は保たれない。

少なくとも民主主義はなりたたない。民主主義に手続きは不可欠でそれを欠けば民主主義ではなくなる。

アメリカ独立戦争のキッカケとなったボストン茶会事件がそのことを教えてくれる事例の一つである。

18世紀の北米植民地で、イギリスは、本国のイギリス議会に代表を持たなかったにもかかわらず北米植民地のイギリス人に対し課税した。

この課税はリーゾナブルであったが植民地のイギリス人に一切相談なく行われた。

植民地人もイギリス人である。この課税は権利の侵犯であるとして植民地人は怒った。

代表を有する植民地議会からの課税ではなく代表を有しない英本国議会からの課税であったからである。

「代表なきところに課税なし」のスローガンのもと植民地のイギリス人は自主課税を貫いた。自らの税は自ら決める、これこそ民主主義の事始めである。

課税の意味、課税とは何か、民主主義を理解するためにはこのことをしっかりと腑に落とし込んでおかなくてはならない。

民主主義は国家と国民のコミュニケーションでありそこに手続きは欠かせない。

丸山真男は民主主義は民主化のプロセスとしてのみ存在する永久革命であるといった。

「およそ民主主義を完全に体現したような制度というものは嘗(かつ)ても将来もないのであって、ひとはたかだかヨリ多い、あるいはヨリ少ない民主主義を語りうるにすぎない。

その意味で『永久革命』とはまさに民主主義にこそふさわしい名辞である。なぜなら、民主主義はそもそも『人民の支配』という逆説を本質的に内包した思想だからである。

『多数が支配し少数が支配されるのは不自然である』(ルソー)からこそ、民主主義は現実には民主化のプロセスとしてのみ存在し、いかなる制度にも完全に吸収されず、逆にこれを制御する運動としてギリシャの古から発展してきたのである。」

(丸山真男著未来社『現代政治の思想と行動』追記)

民主主義は与えられるものではなく心の内から湧き出るものでなければならない。言うは易く行うは難しである。

覚悟をもって気長に求めるほかない。民主主義にゴールはない。それを求め続ける努力こそが本当の民主主義である。

翻って昨今のわが国の民主主義はどうか。とくに税をめぐり国家と国民のコミュニケーションは十分にとられているだろうか。順を追って検証しよう。

その意味で『永久革命』とはまさに民主主義にこそふさわしい名辞である。なぜなら、民主主義はそもそも『人民の支配』という逆説を本質的に内包した思想だからである。

『多数が支配し少数が支配されるのは不自然である』(ルソー)からこそ、民主主義は現実には民主化のプロセスとしてのみ存在し、いかなる制度にも完全に吸収されず、逆にこれを制御する運動としてギリシャの古から発展してきたのである。」

(丸山真男著未来社『現代政治の思想と行動』追記)

民主主義は与えられるものではなく心の内から湧き出るものでなければならない。言うは易く行うは難しである。

覚悟をもって気長に求めるほかない。民主主義にゴールはない。それを求め続ける努力こそが本当の民主主義である。

翻って昨今のわが国の民主主義はどうか。とくに税をめぐり国家と国民のコミュニケーションは十分にとられているだろうか。順を追って検証しよう。

2019年7月8日月曜日

衰退する日本 1

安倍首相は参議院選挙公示前日の7月3日、党首討論会で「10月予定の消費税率10%への引き上げ後、さらなる増税について『今後10年間ぐらいの間は必要ないと思う』と述べた。

2016年6月2度目の延期から3年間にわたる水面下の戦いでついに増税派が勝利した。増税を主導したのが財務省であることは知る人ぞ知る。

安倍首相は就任以来外交で目覚ましい活躍をし世界における日本のプレゼンスをかってないほど高めた。戦後誰も成し遂げることができなかった輝かしい成果である。

だが内政は彼が悪夢と酷評する民主党政権にも劣る。実績がそのことを示している

消費費税増税が予定どうり実施されれば消費が低迷し安倍内閣の評価はいずれ「地に落ちる」ことが目に見えている。

デフレ下の緊縮財政に追い打ちをかけるように逆進性が高い消費税が増額される一方法人税が低いまま放置される。

緊縮財政は日本経済を弱体化させ公平であるべき税の不公平は社会を分断する。

当初失われた10年といわれた経済低迷がずるずると失われた20年になりそして今終焉するメドさえたたない。病膏肓(やまいこうこう)に入る。

2016年6月2度目の延期から3年間にわたる水面下の戦いでついに増税派が勝利した。増税を主導したのが財務省であることは知る人ぞ知る。

安倍首相は就任以来外交で目覚ましい活躍をし世界における日本のプレゼンスをかってないほど高めた。戦後誰も成し遂げることができなかった輝かしい成果である。

だが内政は彼が悪夢と酷評する民主党政権にも劣る。実績がそのことを示している

消費費税増税が予定どうり実施されれば消費が低迷し安倍内閣の評価はいずれ「地に落ちる」ことが目に見えている。

デフレ下の緊縮財政に追い打ちをかけるように逆進性が高い消費税が増額される一方法人税が低いまま放置される。

緊縮財政は日本経済を弱体化させ公平であるべき税の不公平は社会を分断する。

当初失われた10年といわれた経済低迷がずるずると失われた20年になりそして今終焉するメドさえたたない。病膏肓(やまいこうこう)に入る。

2019年7月1日月曜日

揺らぐアメリカ 10

サミュエル・ハンチントンは「ほとんどの文明は家族のようなものだ。それを構成する国々はそのなかではたがいに争っても部外者にたいしては団結する。日本は、家族をもたない文明である。」といって日本を一国家一文明と定義した。

20世紀イギリスの歴史家アーノルド・トインビーは日本文明はシナ文明の分派と定義した。日本と中国は同種同文で顔も似ているがそれは必ずしも同種の文明とは結びつかない。行動様式からみても日本文明はシナ文明の分派とみるには無理がある。

家族であれば家族がもつべき義務を負わなければならないが日本にはそのような家族に相当する国はない。

日本文明に似た文明は世界のどこにもない。文明的には日本はいわば天涯孤独の国である。それが冷徹な現実である。

それがあってか日本はいままで勢いのある強い国と同盟を結んできた。第一次世界大戦前はイギリス、第二次世界大戦前はドイツ、第二次世界大戦後はお仕着せとはいえアメリカと同盟を結んだ。

今後はどうか。中国が台頭して世界の勢力図は変わりつつある。だが衰えたりとはいえアメリカが依然として唯一の超大国であることに変わりない。

トランプ大統領誕生でアメリカの政策は明らかに保護主義に転換した。

トランプ大統領は日米安保条約について有事にアメリカのみが義務を負うのは不公平だと不満を表明した。過去のアメリカ大統領が決して口にしなかった言葉である。

日本が今まで通りアメリカに追随してさえいれば安全が保障される時代は終わりに近づいたと見るべきだろう。

これまで見てきたように日米の間には多くの点で大きな隔たりがある。似ても似つかない間柄である。

最大の隔たりは宗教であろう。国の誕生からして狂信的なほど信仰心が篤いアメリカ人と現世重視の八百万の神を信じる日本人では天と地ほどの隔たりがある。家族という関係からほど遠い。

トランプ大統領が提起した問題の解決には73年前の日本国憲法制定時(昭和21年11月)にまで遡らなければならない。

実質的にアメリカ占領軍主導で作成されたこの憲法では、日本が国際社会に永久に「牙」をむかないように制定されている。これには日本の安全はアメリカが保障する暗黙の前提があった。

いわゆる「安保タダ乗り」はアメリカ主導でなされた政策である。

日本は国防を他国に丸投げで依存する政策を70年以上にわたり継続してきたことになる。

トランプ大統領の発言はこの歴史的背景を意識したものとも思えないが彼の内向き政策から見れば明らかに不公平と映るだろう。

もともと追随するだけの抱き着き外交は尊敬も信頼もされない。そうであればそれに対応した政策が求められる。

トランプ大統領は日米安保は不公平といった。だが日本にとっては日米安保条約第6条の日米地位協定にもとづき設置された日米合同委員会の取り決めは不公平である。たとえば横田空域の設定などおよそ独立国とは言えない扱いである。

トランプ大統領の発言はアメリカの本音の一端であろうがこれを真摯に受け止めることはアメリカだけでなく日本にとっても利益である。

わが国の憲法は70年以上一度も改正されることなく放置されたままだった。一体だれがこの憲法改正を成し遂げることができるのだろうか。

それができるのは前例を踏襲する官僚でないことは確かであろう。期待できるのは世論とそれをけん引する政治家であろう。

20世紀イギリスの歴史家アーノルド・トインビーは日本文明はシナ文明の分派と定義した。日本と中国は同種同文で顔も似ているがそれは必ずしも同種の文明とは結びつかない。行動様式からみても日本文明はシナ文明の分派とみるには無理がある。

家族であれば家族がもつべき義務を負わなければならないが日本にはそのような家族に相当する国はない。

日本文明に似た文明は世界のどこにもない。文明的には日本はいわば天涯孤独の国である。それが冷徹な現実である。

それがあってか日本はいままで勢いのある強い国と同盟を結んできた。第一次世界大戦前はイギリス、第二次世界大戦前はドイツ、第二次世界大戦後はお仕着せとはいえアメリカと同盟を結んだ。

今後はどうか。中国が台頭して世界の勢力図は変わりつつある。だが衰えたりとはいえアメリカが依然として唯一の超大国であることに変わりない。

トランプ大統領誕生でアメリカの政策は明らかに保護主義に転換した。

トランプ大統領は日米安保条約について有事にアメリカのみが義務を負うのは不公平だと不満を表明した。過去のアメリカ大統領が決して口にしなかった言葉である。

日本が今まで通りアメリカに追随してさえいれば安全が保障される時代は終わりに近づいたと見るべきだろう。

これまで見てきたように日米の間には多くの点で大きな隔たりがある。似ても似つかない間柄である。

最大の隔たりは宗教であろう。国の誕生からして狂信的なほど信仰心が篤いアメリカ人と現世重視の八百万の神を信じる日本人では天と地ほどの隔たりがある。家族という関係からほど遠い。

トランプ大統領が提起した問題の解決には73年前の日本国憲法制定時(昭和21年11月)にまで遡らなければならない。

実質的にアメリカ占領軍主導で作成されたこの憲法では、日本が国際社会に永久に「牙」をむかないように制定されている。これには日本の安全はアメリカが保障する暗黙の前提があった。

いわゆる「安保タダ乗り」はアメリカ主導でなされた政策である。

日本は国防を他国に丸投げで依存する政策を70年以上にわたり継続してきたことになる。

トランプ大統領の発言はこの歴史的背景を意識したものとも思えないが彼の内向き政策から見れば明らかに不公平と映るだろう。

もともと追随するだけの抱き着き外交は尊敬も信頼もされない。そうであればそれに対応した政策が求められる。

トランプ大統領は日米安保は不公平といった。だが日本にとっては日米安保条約第6条の日米地位協定にもとづき設置された日米合同委員会の取り決めは不公平である。たとえば横田空域の設定などおよそ独立国とは言えない扱いである。

トランプ大統領の発言はアメリカの本音の一端であろうがこれを真摯に受け止めることはアメリカだけでなく日本にとっても利益である。

安全保障を全面的にアメリカに依存するのではなく抑止力としての戦力を日本独自に備えてより強固な日米安保体制を目指す。

孤立すれば有事に頼る相手はいない。日米安保条約を今以上に強固にする。

ことの本質は憲法にかかわる、憲法の見直しなしにこの問題を議論してもいつまでたっても抜本的解決にはならない。 わが国の憲法は70年以上一度も改正されることなく放置されたままだった。一体だれがこの憲法改正を成し遂げることができるのだろうか。

それができるのは前例を踏襲する官僚でないことは確かであろう。期待できるのは世論とそれをけん引する政治家であろう。

2019年6月24日月曜日

揺らぐアメリカ 9

トランプ大統領の言動は型破りである。ナンシー・ペロシ米下院議長はトランプ大統領を「倫理的にも知性的にもふさわしくない。彼は大統領職に不適格だ(ワシントンポスト紙)」と批判した。

セックスや金銭にまつわるスキャンダル疑惑が絶えないトランプ大統領の言動に眉をひそめる人は多い。労働者など「米国の忘れられた人々」へ想いを寄せると言いながら実業界出身らしく企業減税に熱心である。

それにもかかわらずアメリカ国民の過半はトランプ大統領を支持している。隠れ支持者が多いことから支持する理由は人柄ではなく政策にあるのだろう。

トランプ大統領は就任前から一貫して「アメリカ・ファースト」を掲げている。アメリカ・ファーストは当然のことながら反グローバリゼーションである。

グローバル企業家はグローバル資本主義は歴史の必然と主張する。ワシントンの政治のプロはグローバル企業家の影響下にありアメリカ・ファーストではない。

トランプ氏はワシントンの政治のプロから政治を取り戻すといってホワイトハウスに乗り込んだ。

トランプ人気を支えているのは反グローバリズムである。アメリカ人はグローバリズムがもたらした弊害に不満を抱いている。具体的にその弊害を整理してみよう。

まず、経済がグローバル化すれば格差が拡大する。グローバル経済が進むにつれて格差が拡大ししかもそれが固定する。

・資本家と労働者の格差

資本家は利益のために国境を越えて安い労働力を求める、したがって労働者の賃金に競争原理が働き賃金はますます安くなる。

・大企業と中小企業の格差

弱肉強食の原理で大企業だけが儲かり中小企業は置き去りにされる。

・大国と小国の格差

アメリカが一人勝ちで唯一の超大国になったのはグローバリズムによる。グローバリズムの実験場ともいえるEU内ではドイツの一人勝ちでその他は経済が停滞している。

次に、国境の壁が取り払われればグローバル企業は利益を求め自由に投資できるがその反面危機が発生すればたちどころに世界に拡散する。

グローバルに展開するアメリカのヘッジファンドが仕掛け、1997年から始まったアジア通貨危機はロシア、ブラジルへと波及し国際社会は混乱した。

2008年の全世界を巻き込んだリーマンショックはアメリカのたった一企業の破綻が原因であった。

社会が不安定になるのは金融だけではない。実体経済においても起こる。

グローバル企業はその体力と腕力で利益のために必要以上に生産する。その結果、需要不足供給過多のデフレとなる。 デフレ下ではいくら金融緩和しようが政府が賃上げを呼びかけようが効果なし。労働者の賃金は安きに放置されたまま上がる見込みなどない。

このようにグローバリズムは格差と社会不安を招くがこれが極端にすすむと万事おカネがものをいう世界になる。

そうなると一人一票の民主主義など成立しなくなる。刑務所が民営化されると利益のために囚人の数が増える。 戦争は軍需産業にとって干天の慈雨、売り上げを伸ばす好機となる。

すべては目先の利益のためであって、「後は野となれ山となれ」だ。長期的な合理性を欠いた社会は脆弱である。

グローバル社会の行き着くところはカネがすべてである。カネですべてを解決しようとしそれ以外の価値を認めない。

その例としてブッシュ大統領のイラク戦争がある。大量破壊兵器保有の証拠がなく国連決議も経ないでイラクを攻撃した。兵器産業を代弁したネオコンの後押しがあったことは広く知られている。そこには自らの意思を他国に押し付ける傲慢さがある。

だが今や世界におけるアメリカの相対的力は当時ほどはない。世界の警察官の役割を放棄した。

アメリカ国民はやっとこのことに気づきはじめた。トランプ大統領の内向き姿勢はこのようなアメリカの現状に沿っている。

このようなアメリカに今後日本はどう向き合っていけばいいのか。いままでどうり抱き着き外交でいいかどうかが問われている。

セックスや金銭にまつわるスキャンダル疑惑が絶えないトランプ大統領の言動に眉をひそめる人は多い。労働者など「米国の忘れられた人々」へ想いを寄せると言いながら実業界出身らしく企業減税に熱心である。

それにもかかわらずアメリカ国民の過半はトランプ大統領を支持している。隠れ支持者が多いことから支持する理由は人柄ではなく政策にあるのだろう。

トランプ大統領は就任前から一貫して「アメリカ・ファースト」を掲げている。アメリカ・ファーストは当然のことながら反グローバリゼーションである。

グローバル企業家はグローバル資本主義は歴史の必然と主張する。ワシントンの政治のプロはグローバル企業家の影響下にありアメリカ・ファーストではない。

トランプ氏はワシントンの政治のプロから政治を取り戻すといってホワイトハウスに乗り込んだ。

トランプ人気を支えているのは反グローバリズムである。アメリカ人はグローバリズムがもたらした弊害に不満を抱いている。具体的にその弊害を整理してみよう。

まず、経済がグローバル化すれば格差が拡大する。グローバル経済が進むにつれて格差が拡大ししかもそれが固定する。

・資本家と労働者の格差

資本家は利益のために国境を越えて安い労働力を求める、したがって労働者の賃金に競争原理が働き賃金はますます安くなる。

・大企業と中小企業の格差

弱肉強食の原理で大企業だけが儲かり中小企業は置き去りにされる。

・大国と小国の格差

アメリカが一人勝ちで唯一の超大国になったのはグローバリズムによる。グローバリズムの実験場ともいえるEU内ではドイツの一人勝ちでその他は経済が停滞している。

次に、国境の壁が取り払われればグローバル企業は利益を求め自由に投資できるがその反面危機が発生すればたちどころに世界に拡散する。

グローバルに展開するアメリカのヘッジファンドが仕掛け、1997年から始まったアジア通貨危機はロシア、ブラジルへと波及し国際社会は混乱した。

2008年の全世界を巻き込んだリーマンショックはアメリカのたった一企業の破綻が原因であった。

社会が不安定になるのは金融だけではない。実体経済においても起こる。

グローバル企業はその体力と腕力で利益のために必要以上に生産する。その結果、需要不足供給過多のデフレとなる。 デフレ下ではいくら金融緩和しようが政府が賃上げを呼びかけようが効果なし。労働者の賃金は安きに放置されたまま上がる見込みなどない。

このようにグローバリズムは格差と社会不安を招くがこれが極端にすすむと万事おカネがものをいう世界になる。

そうなると一人一票の民主主義など成立しなくなる。刑務所が民営化されると利益のために囚人の数が増える。 戦争は軍需産業にとって干天の慈雨、売り上げを伸ばす好機となる。

すべては目先の利益のためであって、「後は野となれ山となれ」だ。長期的な合理性を欠いた社会は脆弱である。

グローバル社会の行き着くところはカネがすべてである。カネですべてを解決しようとしそれ以外の価値を認めない。

その例としてブッシュ大統領のイラク戦争がある。大量破壊兵器保有の証拠がなく国連決議も経ないでイラクを攻撃した。兵器産業を代弁したネオコンの後押しがあったことは広く知られている。そこには自らの意思を他国に押し付ける傲慢さがある。

だが今や世界におけるアメリカの相対的力は当時ほどはない。世界の警察官の役割を放棄した。

アメリカ国民はやっとこのことに気づきはじめた。トランプ大統領の内向き姿勢はこのようなアメリカの現状に沿っている。

このようなアメリカに今後日本はどう向き合っていけばいいのか。いままでどうり抱き着き外交でいいかどうかが問われている。

2019年6月17日月曜日

揺らぐアメリカ 8

アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンは非同盟がアメリカの国益であるといった。

この政策は長く守られてきたが第一次世界大戦を境にアメリカは他国に干渉するようになった。

第二次世界大戦後アメリカは超大国となって世界の警察官的役割を担うようになった。

時を同じくして歴史の必然であるかのようにアメリカでグローバリズムが勢いを増しその傾向はクリントン大統領の時代に頂点に達した。

アメリカはグローバリズムの発信源でありトランプ大統領誕生で少し後退したとはいえいまなお世界の最前線である。 なぜそうなったか、グローバリズムの原因が分かればアメリカをよりよく知ることができるであろう。

アメリカは建国以来アングロープロテスタント文化が中心の国家でありWASP(White Anglo-Saxon Protestant) が国民の大半を占めていた。

ところが第一次世界大戦以降WASP以外の移民が増加した結果WASPの割合が減少しアメリカは多人種多文化国家となった。人種の数が多くなれば人種間のトラブルも避けられない。こと人種については根強い偏見がつきまとう。

アドルフ・ヒットラーはユダヤ人について「この世界にユダヤ人だけがいるのなら、かれらは泥や汚物に息がつまりながらも、憎しみに満ち満ちた闘争の中で相互にペテンにかけよう、根こそぎにしようと努めるに違いない」(わが闘争)といってユダヤ人を寄生虫呼ばわりした。

日本については「日本の文化はヨーロッパの技術をつけ加えたのではなく、ヨーロッパの科学と技術が日本の特性によって装飾されたのだ」(わが闘争)とけなし仮にヨーロッパやアメリカのアーリア人がこの世からいなくなれば日本の科学技術は枯渇し昔の日本に戻るだろうといった。

アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトは「日本人の頭蓋骨はわれわれのより約2000年発達が遅れている」といったいう、真偽のほどは定かでないが彼が日本人蔑視の人種差別者であったことは間違いないようだ。

ことほどさように人種的偏見は根強く人びとの奥底に潜んでいる。

ところが人種的にWASPの割合が減って名実ともに多人種国家となったアメリカではマイノリティに対する攻撃とか偏見はアメリカの信条である自由と平等に反し社会正義にも悖るとされた。公民権運動はその一環である。

20世紀初頭からインディアン、黒人、ヒスパニック、アジア、ユダヤ系などマイノリティの権利が守られ増大するにつれ相対的にWASPの権利が低下した。

注目すべきはこの混沌とした多人種の中で人口わずか約2%に過ぎないユダヤ人が急速にその存在感を増したことである。

第二次世界大戦の最中、ヨーロッパのホロコーストから逃れたユダヤ人をアメリカは温かく迎えた。アメリカはユダヤ人にとって安息の地であった。そのアメリカでユダヤ人は思う存分才能を開花させた。

政治、経済、メディア、司法など主要な要職をユダヤ人が占めるようになった。従来はこれらの殆どをWASPが独占していた。アメリカの人種的メジャーがWASPからユダヤ人に移った。

アメリカは覇権国である。したがってヒットラーの言を逆手にとれば「寄生虫のユダヤ人が世界を支配した」ことになる。

カーター大統領の特別補佐官であったポーランド系ユダヤ人のズビグニュー・ブレジンスキーはアメリカにおけるユダヤ人の台頭を解説している。

「このように独特な文化的、政治的アイデンティティが役割を果たすようになったのは、かっては排他的だったWASPのエリート集団が崩壊し、またかっては同一化に努めていたアメリカで、多様性を受け入れていこうという動きが表面化した時期と一致する。

WASPの支配が衰えたのに代わって、社会的立場と政治的影響力を増大させたのがユダヤ系のコミュニティである。

その向上の歴史は驚くべきもので、ほとんど一世代のあいだに、かならずしもあからさまでないにしても広く偏見の対象にされていた彼らが、アメリカ社会で影響力の大きいさまざまな分野の要職を押さえるようになった。

それは、学界、マスメディア、娯楽産業であり、政治資金集めに関しても同様である。

ユダヤ人五、六百万はまた、平均的アメリカ人よりもはるかに高い学歴と高い収入を得ている。

より重要なのは、新しい多様性の時代にふさわしく、ユダヤ系の人々がユダヤ人としてのアイデンティティを目立たないようにすることがもはやなくなったことでありープレッシャー自体は五十年前同様、今でも多くの人が感じているがーまた、彼らはイスラエル繁栄のために当然の肩入れをすることを遠慮しなくなった。

アメリカの中東政策の形成にユダヤ系コミュニティが果たす役割は、過去数十年のあいだに、当初のおおむね消極的なもんから、徐々に積極的になり、ときには決定的な影響を与えるまでになった。」

(ズビグニュー・ブレジンスキー著堀内一郎訳朝日新聞社『孤独な帝国アメリカ』)

ユダヤ人がアメリカで台頭した原因は彼らが民族として優秀であったからかもしれない。

だがそれに劣らず重要なことは彼らがグローバリズムを最大限利用したことである。

このグローバリズムによって彼らは途方もない利益を得たのだ。ズビグニュー・ブレジンスキーはグローバリゼーションが経済理論から国家的信条へと変貌したという。

「分析であり、教義であるグローバリゼーションの概念をもっとも情熱的にもてはやしたのが、一流の国際企業や金融機関だったというのは示唆的である。

彼らはつい最近までは自分たちに、『多国籍』というレッテルを貼るのを好んでいた。

彼らにとってグローバリゼーションという流行語は大変な価値を象徴している。国家の時代である近代に本来備わっていた、世界的な経済活動に対する伝統的な規制を超越するものである。

グローバリゼーションの教義の熱狂的支持者には、それは経済的利益をもたらすだけでなく、必然的に政治的利益さえももたらすと熱弁をふるう者もいた。」(前掲書)

グローバリゼーションのメインプレイヤーは一流の国際企業や金融機関である。そしてその中心にユダヤ人がいる。これがアメリカの現実である。

グローバリゼーションの理論的支柱は歴史必然論である。国境の壁を取り払えば地球規模で最も効率よく成長できる、と。

ところが世界各地でグローバリゼーションに対する反対運動が起きている。本家本元のアメリカでは大統領が主導し世界中にその余波が及んでいる。

この政策は長く守られてきたが第一次世界大戦を境にアメリカは他国に干渉するようになった。

第二次世界大戦後アメリカは超大国となって世界の警察官的役割を担うようになった。

時を同じくして歴史の必然であるかのようにアメリカでグローバリズムが勢いを増しその傾向はクリントン大統領の時代に頂点に達した。

アメリカはグローバリズムの発信源でありトランプ大統領誕生で少し後退したとはいえいまなお世界の最前線である。 なぜそうなったか、グローバリズムの原因が分かればアメリカをよりよく知ることができるであろう。

アメリカは建国以来アングロープロテスタント文化が中心の国家でありWASP(White Anglo-Saxon Protestant) が国民の大半を占めていた。

ところが第一次世界大戦以降WASP以外の移民が増加した結果WASPの割合が減少しアメリカは多人種多文化国家となった。人種の数が多くなれば人種間のトラブルも避けられない。こと人種については根強い偏見がつきまとう。

アドルフ・ヒットラーはユダヤ人について「この世界にユダヤ人だけがいるのなら、かれらは泥や汚物に息がつまりながらも、憎しみに満ち満ちた闘争の中で相互にペテンにかけよう、根こそぎにしようと努めるに違いない」(わが闘争)といってユダヤ人を寄生虫呼ばわりした。

日本については「日本の文化はヨーロッパの技術をつけ加えたのではなく、ヨーロッパの科学と技術が日本の特性によって装飾されたのだ」(わが闘争)とけなし仮にヨーロッパやアメリカのアーリア人がこの世からいなくなれば日本の科学技術は枯渇し昔の日本に戻るだろうといった。

アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトは「日本人の頭蓋骨はわれわれのより約2000年発達が遅れている」といったいう、真偽のほどは定かでないが彼が日本人蔑視の人種差別者であったことは間違いないようだ。

ことほどさように人種的偏見は根強く人びとの奥底に潜んでいる。

ところが人種的にWASPの割合が減って名実ともに多人種国家となったアメリカではマイノリティに対する攻撃とか偏見はアメリカの信条である自由と平等に反し社会正義にも悖るとされた。公民権運動はその一環である。

20世紀初頭からインディアン、黒人、ヒスパニック、アジア、ユダヤ系などマイノリティの権利が守られ増大するにつれ相対的にWASPの権利が低下した。

注目すべきはこの混沌とした多人種の中で人口わずか約2%に過ぎないユダヤ人が急速にその存在感を増したことである。

第二次世界大戦の最中、ヨーロッパのホロコーストから逃れたユダヤ人をアメリカは温かく迎えた。アメリカはユダヤ人にとって安息の地であった。そのアメリカでユダヤ人は思う存分才能を開花させた。

政治、経済、メディア、司法など主要な要職をユダヤ人が占めるようになった。従来はこれらの殆どをWASPが独占していた。アメリカの人種的メジャーがWASPからユダヤ人に移った。

アメリカは覇権国である。したがってヒットラーの言を逆手にとれば「寄生虫のユダヤ人が世界を支配した」ことになる。

カーター大統領の特別補佐官であったポーランド系ユダヤ人のズビグニュー・ブレジンスキーはアメリカにおけるユダヤ人の台頭を解説している。

「このように独特な文化的、政治的アイデンティティが役割を果たすようになったのは、かっては排他的だったWASPのエリート集団が崩壊し、またかっては同一化に努めていたアメリカで、多様性を受け入れていこうという動きが表面化した時期と一致する。

WASPの支配が衰えたのに代わって、社会的立場と政治的影響力を増大させたのがユダヤ系のコミュニティである。

その向上の歴史は驚くべきもので、ほとんど一世代のあいだに、かならずしもあからさまでないにしても広く偏見の対象にされていた彼らが、アメリカ社会で影響力の大きいさまざまな分野の要職を押さえるようになった。

それは、学界、マスメディア、娯楽産業であり、政治資金集めに関しても同様である。

ユダヤ人五、六百万はまた、平均的アメリカ人よりもはるかに高い学歴と高い収入を得ている。

より重要なのは、新しい多様性の時代にふさわしく、ユダヤ系の人々がユダヤ人としてのアイデンティティを目立たないようにすることがもはやなくなったことでありープレッシャー自体は五十年前同様、今でも多くの人が感じているがーまた、彼らはイスラエル繁栄のために当然の肩入れをすることを遠慮しなくなった。

アメリカの中東政策の形成にユダヤ系コミュニティが果たす役割は、過去数十年のあいだに、当初のおおむね消極的なもんから、徐々に積極的になり、ときには決定的な影響を与えるまでになった。」

(ズビグニュー・ブレジンスキー著堀内一郎訳朝日新聞社『孤独な帝国アメリカ』)

ユダヤ人がアメリカで台頭した原因は彼らが民族として優秀であったからかもしれない。

だがそれに劣らず重要なことは彼らがグローバリズムを最大限利用したことである。

このグローバリズムによって彼らは途方もない利益を得たのだ。ズビグニュー・ブレジンスキーはグローバリゼーションが経済理論から国家的信条へと変貌したという。

「分析であり、教義であるグローバリゼーションの概念をもっとも情熱的にもてはやしたのが、一流の国際企業や金融機関だったというのは示唆的である。

彼らはつい最近までは自分たちに、『多国籍』というレッテルを貼るのを好んでいた。

彼らにとってグローバリゼーションという流行語は大変な価値を象徴している。国家の時代である近代に本来備わっていた、世界的な経済活動に対する伝統的な規制を超越するものである。

グローバリゼーションの教義の熱狂的支持者には、それは経済的利益をもたらすだけでなく、必然的に政治的利益さえももたらすと熱弁をふるう者もいた。」(前掲書)

グローバリゼーションのメインプレイヤーは一流の国際企業や金融機関である。そしてその中心にユダヤ人がいる。これがアメリカの現実である。

グローバリゼーションの理論的支柱は歴史必然論である。国境の壁を取り払えば地球規模で最も効率よく成長できる、と。

ところが世界各地でグローバリゼーションに対する反対運動が起きている。本家本元のアメリカでは大統領が主導し世界中にその余波が及んでいる。

2019年6月10日月曜日

揺らぐアメリカ 7

民主主義から独裁主義への移行は必ずしもクーデターによるとは限らない。

多くの場合民主主義的プロセスを踏んでそれとは見えない手法によって独裁主義へ移行している。後者の場合独裁主義に移行する前には兆候があるという。

19世紀から現在までヨーロッパや南米で民主主義が崩壊し独裁主義となった国々を20年以上にわたって研究してきたハーバード大学のスティーブン・レベッキーとダニュエル・ジブラットは「民主主義の死に方」でその兆候を4つを挙げている。

1. ゲームの民主主義的ルールを拒否(あるいは軽視)する

2. 政治的な対立相手の正当性を否定する

3. 暴力を許容・促進する

4. 対立相手(メディアを含む)の自由を率先して奪おうとする

第45代アメリカ大統領ドナルド・トランプはこのすべてを備えているように見える。

民主主義的手法を軽視する彼の性向はいつでも独裁化へと暴走する危険を孕んでいる。

ただアメリカには過去、世界の混乱に悪乗りしたフランクリン・ルーズベルト大統領、赤狩り旋風を巻き起こしたジョセフ・マーカーシー上院議員、ウオータゲート事件のリチャード・ニクソン大統領など独裁的傾向ある人物がいたがいずれも独裁主義とはならず民主主義は守られた。

トランプ大統領も彼らに劣らずそのような性向をもっているかもしれないがその度合いが大きく外れているとも思えない。

将来はともかくアメリカが差し迫って独裁主義に突き進むことはなさそうだ。

問題とすべきは、唯一の超大国であるアメリカで国民の多くがなぜこのような独裁的傾向のある大統領を支持するのか、なぜ自由と民主主義と法による支配を旗印にしながらこれを脅かすような大統領を支持するのか、である。

自由と民主主義と法による支配はアメリカ人の信条である、また社会的不公正を許さない平等も彼らの信条である。

大多数のアメリカ人はグローバル化がもたらした経済的格差に不満を抱いている。社会的正義が損なわれたと感じている。

グローバル化社会では一部のエリートに富が集中する。その結果、個人の能力と富の所在が比例せず極端にアンバランスとなり経済格差は拡大する。

これに不満を抱いた大衆がグローバル化に反対しナショナリズムに走っている。

独裁的傾向があるにもかかわらずトランプ大統領が多くの国民から支持されている主な理由はこの国民の不満であろう。

覇権国アメリカを発信源としたグローバリズムは今や全世界を覆っている。一方これに不満を抱く人びとがアメリカだけでなくヨーロッパでも反対運動を展開している。

グローバリズムを正しく知ること、これなくして現代アメリカを知ることはできない。

多くの場合民主主義的プロセスを踏んでそれとは見えない手法によって独裁主義へ移行している。後者の場合独裁主義に移行する前には兆候があるという。

19世紀から現在までヨーロッパや南米で民主主義が崩壊し独裁主義となった国々を20年以上にわたって研究してきたハーバード大学のスティーブン・レベッキーとダニュエル・ジブラットは「民主主義の死に方」でその兆候を4つを挙げている。

1. ゲームの民主主義的ルールを拒否(あるいは軽視)する

2. 政治的な対立相手の正当性を否定する

3. 暴力を許容・促進する

4. 対立相手(メディアを含む)の自由を率先して奪おうとする

第45代アメリカ大統領ドナルド・トランプはこのすべてを備えているように見える。

民主主義的手法を軽視する彼の性向はいつでも独裁化へと暴走する危険を孕んでいる。

ただアメリカには過去、世界の混乱に悪乗りしたフランクリン・ルーズベルト大統領、赤狩り旋風を巻き起こしたジョセフ・マーカーシー上院議員、ウオータゲート事件のリチャード・ニクソン大統領など独裁的傾向ある人物がいたがいずれも独裁主義とはならず民主主義は守られた。

トランプ大統領も彼らに劣らずそのような性向をもっているかもしれないがその度合いが大きく外れているとも思えない。

将来はともかくアメリカが差し迫って独裁主義に突き進むことはなさそうだ。

問題とすべきは、唯一の超大国であるアメリカで国民の多くがなぜこのような独裁的傾向のある大統領を支持するのか、なぜ自由と民主主義と法による支配を旗印にしながらこれを脅かすような大統領を支持するのか、である。

自由と民主主義と法による支配はアメリカ人の信条である、また社会的不公正を許さない平等も彼らの信条である。

大多数のアメリカ人はグローバル化がもたらした経済的格差に不満を抱いている。社会的正義が損なわれたと感じている。

グローバル化社会では一部のエリートに富が集中する。その結果、個人の能力と富の所在が比例せず極端にアンバランスとなり経済格差は拡大する。

これに不満を抱いた大衆がグローバル化に反対しナショナリズムに走っている。

独裁的傾向があるにもかかわらずトランプ大統領が多くの国民から支持されている主な理由はこの国民の不満であろう。

覇権国アメリカを発信源としたグローバリズムは今や全世界を覆っている。一方これに不満を抱く人びとがアメリカだけでなくヨーロッパでも反対運動を展開している。

グローバリズムを正しく知ること、これなくして現代アメリカを知ることはできない。

2019年6月3日月曜日

揺らぐアメリカ 6

安い労働力を求めて富を蓄積したグローバル企業や資本家はさらなる利益を求めてロビー活動で自国の政策決定に関与する。1ドル1票のように見える(ジョセフ・スティグリッツ)民主主義社会の誕生である。

その結果ごく少数のエリートがアメリカの富を独占し著しくバランスを欠いた社会となった。それでも今なおアメリカは唯一の超大国である。

長期的にはともかく覇権国アメリカから目を離せない。ケインズがいったように ”長期的にはわれわれはみんな死んでいる″ のだ 。

アメリカが今後とるべき道についてサミュエル・ハンチントンは世界主義、帝国主義、ナショナリズムの三つがあると言う。

世界主義は

「アメリカは世界を受け入れ、その思想、モノ、そして何よりも、人びとを受け入れる。

理想とされるのは開かれた国境のある開かれた社会であり、サブナショナルな民族、人種、文化のアイデンティティ、二重国籍、ディアスポラを奨励し、アメリカのものよりも、世界的な機関や規範や規則にますます共感を覚える指導者に率いられた社会である。

アメリカは多民族、多人種、多文化の国になる。多様性は最も価値が高くはないにしろ、最優先されるべきものだ。」(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

帝国主義は

「アメリカの力は他のどんな国もしくは国の集合体よりも勝っており、だからこそアメリカは世界各地で秩序を保たせ、悪と戦う責任があるのだと言われた。

普遍主義者の考えによれば、他の社会の人びとも基本的にはアメリカ人と同じ価値観をもっており、そうでない場合は同じ価値観をもちたいと願っており、そう願っていなければ、自分たちの社会にとって何がよいのか誤解しているのであり、したがって彼らを説得または誘導して、アメリカが信奉する普遍的な価値観を彼らに抱かせる責任がアメリカ人にはある、という。

そのような世界では、アメリカは国家としてのアイデンティティを失い、国家を超えた帝国の支配的な要素と化すことになる。」(前掲書)

ナショナリズムは

「世界主義と帝国主義は、アメリカと他国のあいだの社会、政治、文化における差異を削除または排除しようとする。

一方、ナショナリスティックなアプローチは、アメリカをそうした社会から区別するのを認め、受け入れるものだ。

アメリカが世界になり、それでもまだアメリカのままでいることはできない。他国の人びとがアメリカ人になり、まだ自分たちのままでいることもできない。

アメリカは異なった国であり、その違いは主に信心深さとアングロープロテスタントの文化によって定義されている。 世界主義と帝国主義の代案となるのは、建国以来アメリカを定義してきたこれらの特質を守り、高めようと努力するナショナリズムなのだ。」(前掲書)

ハンチントンによれば、アメリカのエリートの多くはアメリカが世界主義的な社会になることを望み、エリートの一部はアメリカが帝国主義的な役割を演ずることを期待しているという。

だが圧倒的多数のアメリカ国民は何世紀にもわたって存在してきたアメリカのアイデンティティを守るナショナリスティックな道を目指そうとしているという。

ハンチントン自身はナショナリズムを支持している。その根拠として世界主義も帝国主義も21世紀初頭の世界の現状を正確に反映していないからである、という。

アメリカは唯一の超大国であることに違いはないが大国はそれ以外にも存在する。イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、中国、日本が存在し、それぞれの地域内ではブラジル、インド、ナイジェリア、イラン、南アフリカ、インドネシアがある。

アメリカはこれらの国の少なくとも一部の協力がなければ、世界的には何ら重要な目的を達成しえない、ともいう。 そしてアメリカ人が何を選択するかが、国としての将来と、世界の将来を決めるだろう、と結んでいる。

現状はハンチントンの意向に沿うかのようにアメリカはナショナリズムに舵をきっている。

だがその舵取り役はアメリカが今まで決して容認してこなかった独裁的傾向をもった指導者である。

自由や民主主義や法による支配が独裁的傾向のある人物によって脅かされている。それはアメリカが建国以来大切に守り続けてきた信条であるアングロープロテスタント文化が脅かされていることを意味する。

アメリカ国民は建国以来旗印にしてきた信条を無視してナショナリズムに突き進む指導者をこのまま許すのだろうか。

その結果ごく少数のエリートがアメリカの富を独占し著しくバランスを欠いた社会となった。それでも今なおアメリカは唯一の超大国である。

長期的にはともかく覇権国アメリカから目を離せない。ケインズがいったように ”長期的にはわれわれはみんな死んでいる″ のだ 。

アメリカが今後とるべき道についてサミュエル・ハンチントンは世界主義、帝国主義、ナショナリズムの三つがあると言う。

世界主義は

「アメリカは世界を受け入れ、その思想、モノ、そして何よりも、人びとを受け入れる。

理想とされるのは開かれた国境のある開かれた社会であり、サブナショナルな民族、人種、文化のアイデンティティ、二重国籍、ディアスポラを奨励し、アメリカのものよりも、世界的な機関や規範や規則にますます共感を覚える指導者に率いられた社会である。

アメリカは多民族、多人種、多文化の国になる。多様性は最も価値が高くはないにしろ、最優先されるべきものだ。」(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

帝国主義は

「アメリカの力は他のどんな国もしくは国の集合体よりも勝っており、だからこそアメリカは世界各地で秩序を保たせ、悪と戦う責任があるのだと言われた。

普遍主義者の考えによれば、他の社会の人びとも基本的にはアメリカ人と同じ価値観をもっており、そうでない場合は同じ価値観をもちたいと願っており、そう願っていなければ、自分たちの社会にとって何がよいのか誤解しているのであり、したがって彼らを説得または誘導して、アメリカが信奉する普遍的な価値観を彼らに抱かせる責任がアメリカ人にはある、という。

そのような世界では、アメリカは国家としてのアイデンティティを失い、国家を超えた帝国の支配的な要素と化すことになる。」(前掲書)

ナショナリズムは

「世界主義と帝国主義は、アメリカと他国のあいだの社会、政治、文化における差異を削除または排除しようとする。

一方、ナショナリスティックなアプローチは、アメリカをそうした社会から区別するのを認め、受け入れるものだ。

アメリカが世界になり、それでもまだアメリカのままでいることはできない。他国の人びとがアメリカ人になり、まだ自分たちのままでいることもできない。

アメリカは異なった国であり、その違いは主に信心深さとアングロープロテスタントの文化によって定義されている。 世界主義と帝国主義の代案となるのは、建国以来アメリカを定義してきたこれらの特質を守り、高めようと努力するナショナリズムなのだ。」(前掲書)

ハンチントンによれば、アメリカのエリートの多くはアメリカが世界主義的な社会になることを望み、エリートの一部はアメリカが帝国主義的な役割を演ずることを期待しているという。

だが圧倒的多数のアメリカ国民は何世紀にもわたって存在してきたアメリカのアイデンティティを守るナショナリスティックな道を目指そうとしているという。

ハンチントン自身はナショナリズムを支持している。その根拠として世界主義も帝国主義も21世紀初頭の世界の現状を正確に反映していないからである、という。

アメリカは唯一の超大国であることに違いはないが大国はそれ以外にも存在する。イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、中国、日本が存在し、それぞれの地域内ではブラジル、インド、ナイジェリア、イラン、南アフリカ、インドネシアがある。

アメリカはこれらの国の少なくとも一部の協力がなければ、世界的には何ら重要な目的を達成しえない、ともいう。 そしてアメリカ人が何を選択するかが、国としての将来と、世界の将来を決めるだろう、と結んでいる。

現状はハンチントンの意向に沿うかのようにアメリカはナショナリズムに舵をきっている。

だがその舵取り役はアメリカが今まで決して容認してこなかった独裁的傾向をもった指導者である。

自由や民主主義や法による支配が独裁的傾向のある人物によって脅かされている。それはアメリカが建国以来大切に守り続けてきた信条であるアングロープロテスタント文化が脅かされていることを意味する。

アメリカ国民は建国以来旗印にしてきた信条を無視してナショナリズムに突き進む指導者をこのまま許すのだろうか。

2019年5月27日月曜日

揺らぐアメリカ 5

サミュエル・ハンチントンは冷戦後の世界の争いは文明と文明が接する断層線(フォルトライン)で起こりやすいと指摘した。

この断層線は国際間だけとは限らない。アメリカ国内には新旧の断層線がありこれに沿ってトレンドが変わりつつあるとも言う。

この変化の種はすでに1960年代にまかれており今や唯一の超大国アメリカに翳を落としている。

1 民族性

ホワイト・アングロサクソンの民族性はその他からの移民の増加で実質的に消滅している。

2 人種

人種間の垣根が徐々に曖昧になり、白人という人種的アイデンティティの顕著性が下がっている。

3 文化

ヒスパニック社会の数が増えて影響力が増し、アメリカが英語とスペイン語の二言語およびアングロ・プロテスタントとラテンアメリカの二文化になっている。

4 自由と民主主義

エリートと一般大衆のあいだでナショナル・アイデンティティの格差が開いている。

ハンチントンが挙げたこの四つのトレンドはいづれもアメリカの内なるアイデンティティの危機である。

強力な国家が躓く原因は外敵の攻撃より内部の要因によることが多い。アメリカもその例外ではないようだ。

上の四つのトレンドの中でも特に自由と民主主義にかかわるトレンドはアメリカにとって深刻な懸念要素である。

「『愛国的な大衆』と『無国籍化したエリート』のあいだの違いは、価値観や哲学に関するその他の差異にも見られる。

ナショナル・アイデンティティに影響する内政および外交政策に関する問題で、主要な機関の指導者と大衆のあいだに広がる差異は、階級や宗派、人種、宗教、民族による区分を超えた重大なフォルトラインを形成している。

政府のなかでも民間においても、アメリカの支配者層はさまざまなかたちで、アメリカの大衆からいよいよかけ離れている。

アメリカは政治的には民主主義でありつづける。なぜなら、重要な公職が自由で公正な選挙を通じて選ばれるからだ。

だが、いろいろな意味でそれは選挙民を代表しない民主主義と化した。

何しろ、重要な問題では、とりわけナショナル・アイデンティティに関する問題では、指導者たちがアメリカの国民の見解とは異なる法律を通過させ、施行するからだ。

それにともなって、アメリカの国民は政治と政府からますます疎外されていった。

総じて、アメリカのエリートはアメリカの大衆にくらべてナショナリスティックな傾向が弱いだけでなく、リベラル色も強い。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

一部エリートと大衆の差は人種、宗教、民族などの差以上に深刻である。選挙民を代表しない選挙、選挙民を代表しない民主主義は社会制度の根幹にかかわる問題である。

アメリカ国民が建国以来信条とし誇りにもしてきた自由と民主主義の理念がほかでもないアメリカ人自身によって危機にさらされている。

いまでもアメリカは自由で民主主義であり続けるがそれは実態を欠いている。

1960年代から始まったメキシコやキューバなどラテンアメリカ諸国からの移民の多くはアメリカの文化に同化しない国外離散者(ディアスポラ)であった。

これら移民は全体としてはアメリカ経済に貢献したがアメリカの労働者の賃金を下げた。

アメリカの労働者の賃金が下がれば雇用者の利益が増大する。労働者から支配階級への所得の移転に他ならない。

1960年代以降この所得の移転が継続的に繰り返された。アメリカの支配階級が富を独占するまでに至った原因の一つにこの所得の移転があったことは確かであろう。

アメリカの上位1%のエリートが国富の半分を所有する社会は異常である。

このような社会では自由や民主主義の実態が伴なわず勢いが削がれる。分厚い中間層を欠けば成長には限りがある。

この断層線は国際間だけとは限らない。アメリカ国内には新旧の断層線がありこれに沿ってトレンドが変わりつつあるとも言う。

この変化の種はすでに1960年代にまかれており今や唯一の超大国アメリカに翳を落としている。

1 民族性

ホワイト・アングロサクソンの民族性はその他からの移民の増加で実質的に消滅している。

2 人種

人種間の垣根が徐々に曖昧になり、白人という人種的アイデンティティの顕著性が下がっている。

3 文化

ヒスパニック社会の数が増えて影響力が増し、アメリカが英語とスペイン語の二言語およびアングロ・プロテスタントとラテンアメリカの二文化になっている。

4 自由と民主主義

エリートと一般大衆のあいだでナショナル・アイデンティティの格差が開いている。

ハンチントンが挙げたこの四つのトレンドはいづれもアメリカの内なるアイデンティティの危機である。

強力な国家が躓く原因は外敵の攻撃より内部の要因によることが多い。アメリカもその例外ではないようだ。

上の四つのトレンドの中でも特に自由と民主主義にかかわるトレンドはアメリカにとって深刻な懸念要素である。

「『愛国的な大衆』と『無国籍化したエリート』のあいだの違いは、価値観や哲学に関するその他の差異にも見られる。

ナショナル・アイデンティティに影響する内政および外交政策に関する問題で、主要な機関の指導者と大衆のあいだに広がる差異は、階級や宗派、人種、宗教、民族による区分を超えた重大なフォルトラインを形成している。

政府のなかでも民間においても、アメリカの支配者層はさまざまなかたちで、アメリカの大衆からいよいよかけ離れている。

アメリカは政治的には民主主義でありつづける。なぜなら、重要な公職が自由で公正な選挙を通じて選ばれるからだ。

だが、いろいろな意味でそれは選挙民を代表しない民主主義と化した。

何しろ、重要な問題では、とりわけナショナル・アイデンティティに関する問題では、指導者たちがアメリカの国民の見解とは異なる法律を通過させ、施行するからだ。

それにともなって、アメリカの国民は政治と政府からますます疎外されていった。

総じて、アメリカのエリートはアメリカの大衆にくらべてナショナリスティックな傾向が弱いだけでなく、リベラル色も強い。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

一部エリートと大衆の差は人種、宗教、民族などの差以上に深刻である。選挙民を代表しない選挙、選挙民を代表しない民主主義は社会制度の根幹にかかわる問題である。

アメリカ国民が建国以来信条とし誇りにもしてきた自由と民主主義の理念がほかでもないアメリカ人自身によって危機にさらされている。

いまでもアメリカは自由で民主主義であり続けるがそれは実態を欠いている。

1960年代から始まったメキシコやキューバなどラテンアメリカ諸国からの移民の多くはアメリカの文化に同化しない国外離散者(ディアスポラ)であった。

これら移民は全体としてはアメリカ経済に貢献したがアメリカの労働者の賃金を下げた。

アメリカの労働者の賃金が下がれば雇用者の利益が増大する。労働者から支配階級への所得の移転に他ならない。

1960年代以降この所得の移転が継続的に繰り返された。アメリカの支配階級が富を独占するまでに至った原因の一つにこの所得の移転があったことは確かであろう。

アメリカの上位1%のエリートが国富の半分を所有する社会は異常である。

このような社会では自由や民主主義の実態が伴なわず勢いが削がれる。分厚い中間層を欠けば成長には限りがある。

2019年5月20日月曜日

揺らぐアメリカ 4

アメリカが覇権国になり得たのはアメリカ社会に同化した移民の力によるところが大きい。彼らの貢献なければアメリカが覇権国になることもなかったであろう。

「同化は歴史的にアメリカがなしとげた大きな成功であり、なかでも文化面での同化がいちじるしく、それはおそらく最大の成功と言えるだろう。

同化によってアメリカの人口は増大し、大陸全体を支配するようになり、活力と野心にあふれ、献身的で有能な何百万人もの人びとが加わったことにより経済を発展させることにもなった。

これらの人びとは全面的にアメリカのアングロ・プロテスタント文化とアメリカの信条の価値観を信奉するようになり、アメリカを世界のなかの主たる勢力に押し上げた。

この功績は過去のいかなる社会にも類を見ないようなものだが、その根底には暗黙のうちに交わされた契約があり、ピーター・サランはそれを『アメリカ式の同化』と名づけた。 この暗黙の了解によると、移民がアメリカ社会に受け入れられるのは、英語を国語として受容し、アメリカ人としてのアイデンティティに誇りをもち、アメリカの信条の原則を信じ、『プロテスタントの倫理(自力本願で、勤勉、かつ道徳的に正しいこと)』にしたがって生きていればこそだった、とサランは主張する。

この『契約』の具体的な表現については、人は意見を異にするかもしれないが、その原則は1960年代にいたるまで何百万人もの移民をアメリカ化するなかで現実化したものの核心を突いている。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

アメリカは移民と同化の国である。同化とはアメリカ化を意味し、ほとんどアメリカの文化と似ているヨーロッパからの移民の同化である。

「比喩として適切なのはメルティング・ポッドではなく、ジョージ・スチュアートの言葉を借りれば、卑金属を貴金属に変える『トランスミューティング・ポッド』なのだ。」(前掲書)

ヨーロッパからの移民がいかにアメリカの発展に貢献したか、この比喩はそれを端的に表わしている。

だがこの移民の同化は1965年の移民改正法(ハート・セラー法)を境に様子が一変する。

1965年の同改正法は、出身国割り当て制限を撤廃し、西半球出身者と東半球出身者という大まかな枠で移民数を決定し、特別な技能を持つ人材を積極的に受け入れるようになった。

この改正法で極めて優秀な人や優先順位の高い労働者ほか望ましいスキルを持つ人にもビザが割り当てられた。

この改正法は米当局の目論見を大きく外れた。

自らも幼少期にキューバからの移民でおよそ三十年間経済学の世界で移民の研究に携わってきたハーバード大ケネディスクールのジョージ・ボージャス教授は言う。

「移民政策の変更がもたらす影響について専門家が予測するとき、その内容については懐疑的になるべきだ。

専門家がいかに予測を間違うのか、1965年の法改正はその典型的な例となった。

例えばロバート・ケネディ司法長官は、1964年の下院小委員会でアジア人移民の推移を尋ねられたとき、『最初の年は五千人の移民が見込まれるが、それ以降は大規模な移民の流入を予想していない』と自信ありげに述べた。

またその一年後、ニコラス・カッツェンバック司法長官は同委員会で次のように述べている。

『現在の西半球の国々(南北アメリカ)からの移民の数を見れば、こうした国々から米国へ移住しようとする勢いはそれほど強くはない。相対的に言えば、移住を希望する人々はそれほど多くはない』

結局、これらの予測は大きく外れた。彼らは、1965年以降の移民を特徴づける大きな二つの人口動態の変化を完全に見落としていた。

出身国としてアジアの存在感の増大とラテンアメリカからの移民の急増だ。」

(ジョージ・ボージャス著岩本正明訳白水社『移民の政治経済学』)

1965年の改正法は移民人口動態の分水嶺となった。地域別移住者数のグラフでもそのことがはっきりと分かる。

この移民人口動態の激変は当然のごとくアメリカ社会の労働市場や経済的利益に影響した。

その影響の度合いは時を経るごとに資本主義や民主主義の根幹を揺るがしかなないほど大きくなっていった。

1960年代はアメリカが世界で唯一の超大国に向けて成長していく最中にあったが、同時に凋落の種もまかれていた。

「同化は歴史的にアメリカがなしとげた大きな成功であり、なかでも文化面での同化がいちじるしく、それはおそらく最大の成功と言えるだろう。

同化によってアメリカの人口は増大し、大陸全体を支配するようになり、活力と野心にあふれ、献身的で有能な何百万人もの人びとが加わったことにより経済を発展させることにもなった。

これらの人びとは全面的にアメリカのアングロ・プロテスタント文化とアメリカの信条の価値観を信奉するようになり、アメリカを世界のなかの主たる勢力に押し上げた。

この功績は過去のいかなる社会にも類を見ないようなものだが、その根底には暗黙のうちに交わされた契約があり、ピーター・サランはそれを『アメリカ式の同化』と名づけた。 この暗黙の了解によると、移民がアメリカ社会に受け入れられるのは、英語を国語として受容し、アメリカ人としてのアイデンティティに誇りをもち、アメリカの信条の原則を信じ、『プロテスタントの倫理(自力本願で、勤勉、かつ道徳的に正しいこと)』にしたがって生きていればこそだった、とサランは主張する。

この『契約』の具体的な表現については、人は意見を異にするかもしれないが、その原則は1960年代にいたるまで何百万人もの移民をアメリカ化するなかで現実化したものの核心を突いている。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

アメリカは移民と同化の国である。同化とはアメリカ化を意味し、ほとんどアメリカの文化と似ているヨーロッパからの移民の同化である。

「比喩として適切なのはメルティング・ポッドではなく、ジョージ・スチュアートの言葉を借りれば、卑金属を貴金属に変える『トランスミューティング・ポッド』なのだ。」(前掲書)

ヨーロッパからの移民がいかにアメリカの発展に貢献したか、この比喩はそれを端的に表わしている。

だがこの移民の同化は1965年の移民改正法(ハート・セラー法)を境に様子が一変する。

1965年の同改正法は、出身国割り当て制限を撤廃し、西半球出身者と東半球出身者という大まかな枠で移民数を決定し、特別な技能を持つ人材を積極的に受け入れるようになった。

この改正法で極めて優秀な人や優先順位の高い労働者ほか望ましいスキルを持つ人にもビザが割り当てられた。

この改正法は米当局の目論見を大きく外れた。

自らも幼少期にキューバからの移民でおよそ三十年間経済学の世界で移民の研究に携わってきたハーバード大ケネディスクールのジョージ・ボージャス教授は言う。

「移民政策の変更がもたらす影響について専門家が予測するとき、その内容については懐疑的になるべきだ。

専門家がいかに予測を間違うのか、1965年の法改正はその典型的な例となった。

例えばロバート・ケネディ司法長官は、1964年の下院小委員会でアジア人移民の推移を尋ねられたとき、『最初の年は五千人の移民が見込まれるが、それ以降は大規模な移民の流入を予想していない』と自信ありげに述べた。

またその一年後、ニコラス・カッツェンバック司法長官は同委員会で次のように述べている。

『現在の西半球の国々(南北アメリカ)からの移民の数を見れば、こうした国々から米国へ移住しようとする勢いはそれほど強くはない。相対的に言えば、移住を希望する人々はそれほど多くはない』

結局、これらの予測は大きく外れた。彼らは、1965年以降の移民を特徴づける大きな二つの人口動態の変化を完全に見落としていた。

出身国としてアジアの存在感の増大とラテンアメリカからの移民の急増だ。」

(ジョージ・ボージャス著岩本正明訳白水社『移民の政治経済学』)

1965年の改正法は移民人口動態の分水嶺となった。地域別移住者数のグラフでもそのことがはっきりと分かる。

この移民人口動態の激変は当然のごとくアメリカ社会の労働市場や経済的利益に影響した。

その影響の度合いは時を経るごとに資本主義や民主主義の根幹を揺るがしかなないほど大きくなっていった。

1960年代はアメリカが世界で唯一の超大国に向けて成長していく最中にあったが、同時に凋落の種もまかれていた。

2019年5月13日月曜日

揺らぐアメリカ 3

アメリカ人がいかに信心深いか。このことはアメリカを知るうえで欠かせない。次に移民について正しく認識することが重要である。

アメリカについての多くの誤解は「アメリカは移民の国」であり人種も民族も文化も多種多様なものから構成されていると信じられていることだ。

これは一面の真実を語っているがアメリカのすべてを物語っているわけではない。

アメリカが移民の国であることに違いはないがそれがすべてではなくアメリカには別の顔がある。

「入植者と移民は根本的に異なっている。入植者は、一般に集団で既存の社会を離れ、たいていは遠くの新しい土地に、新しい共同体を、『山の上の町』をつくりだす。彼らは集団としての目的意識を吹きこまれているのだ。

入植者は、彼らが築く共同体の基礎と、母国にたいする集団としての関係を規定する契約または特許状に事実上もしくは正式に署名する。

一方、移民は新しい社会を築くわけではない。彼らは一つの社会から別の社会に移動するのだ。

移住は一般に個人や家族にかかわる個人的な行為であり、彼らは祖国と新しい国との関係を個人的に定義づけている。 17世紀および18世紀の入植者がアメリカにやってきたのは、そこが白紙の状態だったからだ。先住民の諸部族はいたが、絶滅させられるか西部へ追いやられ、彼ら以外はその地にどんな社会も存在しなかった。

そして入植者たちがやってきたのは、祖国からたずさえてきた文化と価値観を具体化し、それらを促進できる社会をつくるためだった。

のちに移民がやってきたのは、入植者が築いた社会に加わりたかったからだ。

入植者とは異なり、移民とその子孫は、自分たちがもちこんだ文化とはおおむね相容れない文化を吸収しようと試みるなかで『カルチャー・ショック』を味わった。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

入植者および2世、3世のアメリカ人と新たに移民となったアメリカ人との間には同化の程度によって明らかに違いがある。

この違いにお構いなく「アメリカは移民の国である」と片づけるのは乱暴すぎる。外国人だけでなくアメリカ人にもそういう人がいる。

次表は米国への地域別移住者数の推移である。

縦軸は外国人で永住権を取得した移民人数 (領土獲得に伴う住民およびプエルトリコからの460万人の居住者は含まず)

出典:アメリカ合衆国国土安全保障省その他データからMr Masaqui作成

第二次世界大戦まではアメリカへの移住者は殆どがイギリス出身者であった。

第二次大戦後から1960年ごろまではイギリス以外の西欧諸国出身者が主な移住者であった。

1960年主要5か国の移民

イタリア 1,257千人

ドイツ 990

カナダ 953

イギリス 833

ポーランド 748

ところが1970以降は主に中南米出身者が占めるようになった。

2000年主要5か国の移民

メキシコ 7,481千人

中国 1,391

フィリピン 1,222

インド 1,007

キューバ 952

(前掲書から)

アメリカについての多くの誤解は「アメリカは移民の国」であり人種も民族も文化も多種多様なものから構成されていると信じられていることだ。

これは一面の真実を語っているがアメリカのすべてを物語っているわけではない。

アメリカが移民の国であることに違いはないがそれがすべてではなくアメリカには別の顔がある。

「入植者と移民は根本的に異なっている。入植者は、一般に集団で既存の社会を離れ、たいていは遠くの新しい土地に、新しい共同体を、『山の上の町』をつくりだす。彼らは集団としての目的意識を吹きこまれているのだ。

入植者は、彼らが築く共同体の基礎と、母国にたいする集団としての関係を規定する契約または特許状に事実上もしくは正式に署名する。

一方、移民は新しい社会を築くわけではない。彼らは一つの社会から別の社会に移動するのだ。

移住は一般に個人や家族にかかわる個人的な行為であり、彼らは祖国と新しい国との関係を個人的に定義づけている。 17世紀および18世紀の入植者がアメリカにやってきたのは、そこが白紙の状態だったからだ。先住民の諸部族はいたが、絶滅させられるか西部へ追いやられ、彼ら以外はその地にどんな社会も存在しなかった。

そして入植者たちがやってきたのは、祖国からたずさえてきた文化と価値観を具体化し、それらを促進できる社会をつくるためだった。

のちに移民がやってきたのは、入植者が築いた社会に加わりたかったからだ。

入植者とは異なり、移民とその子孫は、自分たちがもちこんだ文化とはおおむね相容れない文化を吸収しようと試みるなかで『カルチャー・ショック』を味わった。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

入植者および2世、3世のアメリカ人と新たに移民となったアメリカ人との間には同化の程度によって明らかに違いがある。

この違いにお構いなく「アメリカは移民の国である」と片づけるのは乱暴すぎる。外国人だけでなくアメリカ人にもそういう人がいる。

次表は米国への地域別移住者数の推移である。

縦軸は外国人で永住権を取得した移民人数 (領土獲得に伴う住民およびプエルトリコからの460万人の居住者は含まず)

出典:アメリカ合衆国国土安全保障省その他データからMr Masaqui作成

第二次世界大戦まではアメリカへの移住者は殆どがイギリス出身者であった。

第二次大戦後から1960年ごろまではイギリス以外の西欧諸国出身者が主な移住者であった。

1960年主要5か国の移民

イタリア 1,257千人

ドイツ 990

カナダ 953

イギリス 833

ポーランド 748

ところが1970以降は主に中南米出身者が占めるようになった。

2000年主要5か国の移民

メキシコ 7,481千人

中国 1,391

フィリピン 1,222

インド 1,007

キューバ 952

(前掲書から)

米シンクタンクのピュー・リサーチセンターによる最近の調査ではアジア出身者が中南米を上回っている。

2016年主要4か国の移民

インド 126千人

メキシコ 124

中国 121

キューバ 41

同シンクタンクの予測によると2055年までにアジアが最大となり2065年の移民人口構成はつぎの通り。

アジア系 38%

ヒスパニック系 31%

白人系 20%

黒人系 9%

アメリカへの移住者は第二次世界大戦以降明らかにその出身地域が従来とは全く異なっている。

アメリカは第二次世界大戦後ソ連との冷戦に勝利し揺るぎない覇権国となった。それに至る過程で移民の存在は無視できない。

アメリカは第二次世界大戦後ソ連との冷戦に勝利し揺るぎない覇権国となった。それに至る過程で移民の存在は無視できない。

2019年5月5日日曜日

揺らぐアメリカ 2

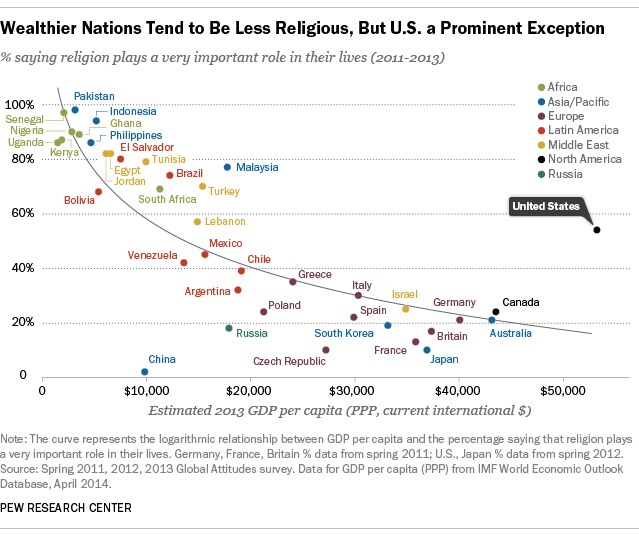

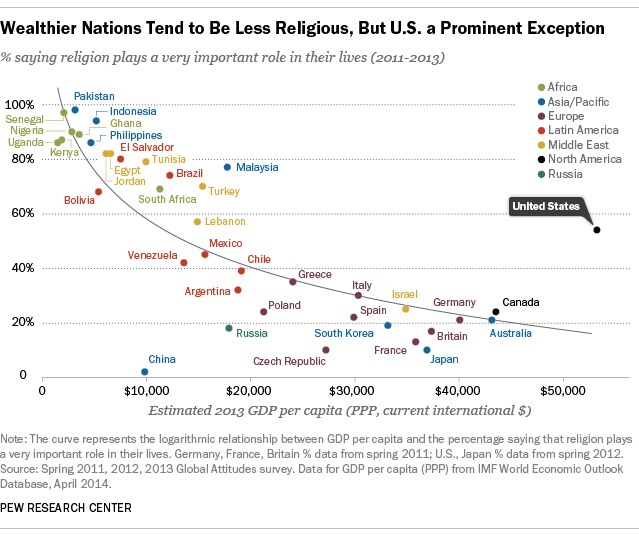

アメリカ人がいかに信心深い国民であるか、米シンクタンク PEW RESEARCH CENTERの宗教心に関する調査でそのことが分かる。

下図は同シンクタンクが各国の一人当たりGDPと日々の生活で宗教が占める役割の比率を図表化した国際比較である。

(縦軸:2011~2013年宗教が日々の生活に占める役割比率 横軸:2013年一人当たりGDPーIMFdataから)

裕福になるほど信仰心が薄く貧しくなるほど信仰心が

篤くなる傾向にある。

日本を筆頭に先進諸国が比較的宗教に関心がない中でアメリカ人の宗教心の高さが際立っている。

なぜアメリカ人はこうも信仰に篤いのか。アメリカの歴史が短いからという見方もある。プロテスタントの比率が高いからという見方もある。そのいずれも的が外れている。

同じく歴史が短いオーストラリア、カナダはアメリカほど宗教に熱心でないしプロテスタントの比率が高いイギリス、ドイツでも同じことが言えるからである。

アメリカ人がなぜかくまでも信心深いか、その答えはアメリカという国家の誕生に由来している。

ここでもジークムント・フロイドの幼児体験がその後の行動を律するという法則が生きている。

自ら17世紀入植者の子孫であるアメリカの政治学者サミュエル・ハンチントンは言う。

「17世紀の入植者がアメリカに共同体を築いたのは、これまで見てきたように、主に宗教的な理由からだった。

18世紀のアメリカ人とその指導者たちは、アメリカ独立革命について聖書にもとづく宗教的な見地から見ていた。

アメリカでは『聖書が文化を形成するうえで、ヨーロッパには例をみない役割を果たした・・・アメリカのプロテスタントはソラ・スクリプトゥラ(聖書のみ)の原則のもとに団結していた』。

独立革命は『神との契約』を反映していたのであり、それは『神の選民』とイギリスの『キリスト反対者』との戦いだった。

ジェファーソンやトマス・ペインをはじめとする理神論者や無信仰の人びとは、革命を正当化するには宗教の助けを借りる必要があると考えた。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

アメリカ人には伝統的に自らを古代イスラエルになぞらえる選民意識がある。

つぎの比喩はアメリカ人にとっても見当はずれではないだろう。

ワシントン将軍は旧約聖書の中の「預言者モーゼ」である。モーゼは人びとをエジプトから約束の地カナンに導いた。ワシントン将軍はイギリス軍を破り独立を勝ち取って約束の地アメリカに建国した。

使途パウロにあたるのが独立宣言と合衆国憲法を起草したジェファーソンである。

イエス・キリストは人びとの罪のために十字架で贖いの死を遂げた。エイバラハム・リンカーンは南北戦争という血によって国家の罪を贖い、自らは凶弾に倒れ犠牲の血でアメリカ再生への途を開いた。

アメリカは宗教の助けを借りて誕生した国である。宗教を否定することは国を否定するに等しい。

下図は同シンクタンクが各国の一人当たりGDPと日々の生活で宗教が占める役割の比率を図表化した国際比較である。

(縦軸:2011~2013年宗教が日々の生活に占める役割比率 横軸:2013年一人当たりGDPーIMFdataから)

裕福になるほど信仰心が薄く貧しくなるほど信仰心が

篤くなる傾向にある。

日本を筆頭に先進諸国が比較的宗教に関心がない中でアメリカ人の宗教心の高さが際立っている。

なぜアメリカ人はこうも信仰に篤いのか。アメリカの歴史が短いからという見方もある。プロテスタントの比率が高いからという見方もある。そのいずれも的が外れている。

同じく歴史が短いオーストラリア、カナダはアメリカほど宗教に熱心でないしプロテスタントの比率が高いイギリス、ドイツでも同じことが言えるからである。

アメリカ人がなぜかくまでも信心深いか、その答えはアメリカという国家の誕生に由来している。

ここでもジークムント・フロイドの幼児体験がその後の行動を律するという法則が生きている。

自ら17世紀入植者の子孫であるアメリカの政治学者サミュエル・ハンチントンは言う。

「17世紀の入植者がアメリカに共同体を築いたのは、これまで見てきたように、主に宗教的な理由からだった。

18世紀のアメリカ人とその指導者たちは、アメリカ独立革命について聖書にもとづく宗教的な見地から見ていた。

アメリカでは『聖書が文化を形成するうえで、ヨーロッパには例をみない役割を果たした・・・アメリカのプロテスタントはソラ・スクリプトゥラ(聖書のみ)の原則のもとに団結していた』。

独立革命は『神との契約』を反映していたのであり、それは『神の選民』とイギリスの『キリスト反対者』との戦いだった。

ジェファーソンやトマス・ペインをはじめとする理神論者や無信仰の人びとは、革命を正当化するには宗教の助けを借りる必要があると考えた。」

(サミュエル・ハンチントン著鈴木主税訳集英社『分断されるアメリカ』)

アメリカ人には伝統的に自らを古代イスラエルになぞらえる選民意識がある。

つぎの比喩はアメリカ人にとっても見当はずれではないだろう。

ワシントン将軍は旧約聖書の中の「預言者モーゼ」である。モーゼは人びとをエジプトから約束の地カナンに導いた。ワシントン将軍はイギリス軍を破り独立を勝ち取って約束の地アメリカに建国した。

使途パウロにあたるのが独立宣言と合衆国憲法を起草したジェファーソンである。

イエス・キリストは人びとの罪のために十字架で贖いの死を遂げた。エイバラハム・リンカーンは南北戦争という血によって国家の罪を贖い、自らは凶弾に倒れ犠牲の血でアメリカ再生への途を開いた。

アメリカは宗教の助けを借りて誕生した国である。宗教を否定することは国を否定するに等しい。

2019年4月29日月曜日

揺らぐアメリカ 1

日本の首相がアメリカ大統領に「抱き着き外交」する。戦後70年以上にわたりアメリカが日本の政治、経済、外交、安全保障について深くかかわりこれを支配してきた象徴的な姿である。

政権与党の幹部はこのような首相を余人をもって替え難いと高く評価する。国民もこれに特に違和感を覚えないようだ。

アメリカは長年にわたり日本の運命であったし今もそうである。そのようなアメリカを日本人はどこまで理解しているのだろうか。

結論からいえば日本人はほとんどアメリカを理解していない。日本人にアメリカを理解させるのは猿に小説を書かせるよりも難しいと皮肉をいう学者もいる。

事実われわれはアメリカを表面的にしか知らない。その最たるものは宗教であり契約である。

この世には神の意思しかない。死をふくめ病気、老衰などすべて人間の妄想にすぎない。

人間をなやますのは妄想を妄信しているあいだだけである。妄想を妄信しなければ人間は病気、老衰、死を迎えることもない。

実在するのは神だけであり神は善である。神を信じるものには病気、老衰、死は訪れない。

これはクリスチャンサイエンスであるがこれに類似するファンダメンタリストがアメリカ国民の4割を占めている。驚くべき数字である。

アメリカ人の4割もの人が人間は死なないと信じているのだ。このような説教をどれだけの日本人がまともに受け取るだろうか。

次に契約である。新天地を求めて移住した人たちには伝統もなければ慣習もない。いってみれば無法地帯に来たに等しい。

無法地帯のままでは生活できない。法秩序は生きていくうえで不可欠である。

アメリカ上陸前にピューリタンを中心としたメイフラワー号の乗船客が結んだ「メイフラワー契約」はルソーの契約によって社会を作るという社会契約論が発表される140年以上も前に社会契約説を地でいっている。

アメリカは自然発生的ではなく人類史上初めて人工的に造られた国家である。片言隻句にわたり契約書に記載する原点がここにある。

日本は自然発生的に国家誕生し慣習や因習に縛られている。契約は阿吽の呼吸、細かいことを書かず、問題が発生したら誠意をもって協議することですべてをカバーする。

宗教と契約については日米の間には天と地ほどの開きがある。それにもかかわらず70年以上にわたり運命を共にしてきた。

日本はアメリカを理解しないままただ抱き着いてきたといっていい。問題はこれからもそれでいいのかどうかである。

政権与党の幹部はこのような首相を余人をもって替え難いと高く評価する。国民もこれに特に違和感を覚えないようだ。

アメリカは長年にわたり日本の運命であったし今もそうである。そのようなアメリカを日本人はどこまで理解しているのだろうか。

結論からいえば日本人はほとんどアメリカを理解していない。日本人にアメリカを理解させるのは猿に小説を書かせるよりも難しいと皮肉をいう学者もいる。

事実われわれはアメリカを表面的にしか知らない。その最たるものは宗教であり契約である。

この世には神の意思しかない。死をふくめ病気、老衰などすべて人間の妄想にすぎない。

人間をなやますのは妄想を妄信しているあいだだけである。妄想を妄信しなければ人間は病気、老衰、死を迎えることもない。

実在するのは神だけであり神は善である。神を信じるものには病気、老衰、死は訪れない。

これはクリスチャンサイエンスであるがこれに類似するファンダメンタリストがアメリカ国民の4割を占めている。驚くべき数字である。

アメリカ人の4割もの人が人間は死なないと信じているのだ。このような説教をどれだけの日本人がまともに受け取るだろうか。

次に契約である。新天地を求めて移住した人たちには伝統もなければ慣習もない。いってみれば無法地帯に来たに等しい。

無法地帯のままでは生活できない。法秩序は生きていくうえで不可欠である。

アメリカ上陸前にピューリタンを中心としたメイフラワー号の乗船客が結んだ「メイフラワー契約」はルソーの契約によって社会を作るという社会契約論が発表される140年以上も前に社会契約説を地でいっている。

アメリカは自然発生的ではなく人類史上初めて人工的に造られた国家である。片言隻句にわたり契約書に記載する原点がここにある。

日本は自然発生的に国家誕生し慣習や因習に縛られている。契約は阿吽の呼吸、細かいことを書かず、問題が発生したら誠意をもって協議することですべてをカバーする。

宗教と契約については日米の間には天と地ほどの開きがある。それにもかかわらず70年以上にわたり運命を共にしてきた。

日本はアメリカを理解しないままただ抱き着いてきたといっていい。問題はこれからもそれでいいのかどうかである。

2019年4月22日月曜日

日本語考 11

物事を考えるときには言葉を使って考える言語思考と言葉を介さず具象やイメージだけで考える場合がある。

会話や説明などコミュニケーションの場ではそれと意識することなく言葉に置き換えて考えている。

一方科学者が宇宙の成り立ちを考え将棋指しが長考に耽るときなどわざわざ言語に置き換えて考えるようなことはしないだろう。

言語思考は思考全体の一部にすぎない。それにもかかわらずなぜ言葉が重要なのか。

人は言葉に影響される。言葉には人びとを拘束する力がある。言葉がひとたび発せられると発した方もその受け手もともにその言葉に引き寄せられる。

言葉には情報伝達の手段のほかに人びとの行動を律するという重要な働きがある。

言葉が文明の重要な要素の一つとなっているのはこの言葉がもつ引き寄せる力にある。

自己主張が強い言語は自己主張が強い文明を築きその逆もまた然りである。

このことから言葉を単に情報伝達の手段として捉える見方は言葉の一つの側面にすぎないことが分かる。

文明の重要な要素である言語を替えることは文明を替えることにも通じる。

母語や国字を替えることは過去との断絶を意味する。アイルランドではゲール語を話す人が少なくなりケルト文明の継承が危ぶまれている。

朝鮮半島とベトナムは長年使用してきた漢字を廃止したため混乱している。古代文献は漢字で書かれているため自国の歴史を知るのも困難となっている。

わが国ではグローバル化に対応するためとして熱心に英語教育が推進されている。

政治学者の丸山真男は日本の文化は日本固有の文化層という古層の上に新しい外来の文化を取捨選択して積み重ねることを繰り返すことによって成り立っていることを明らかにした。このことは言語についても言える。

わが国はかって日本固有語である訓読みの和語に加えてかって東アジアの国際公用語であった古代中国語の音読み漢語を日本語の枠組みに取り入れた。

和語の替わりに漢語にするようなことはしないで和語に漢字文化を組み入れさらに日本独自の訓読み漢字を開発して言語のアイデンティティを守った。

現在の国際公用語である英語はわが国にとっては当時の古代中国の漢語に匹敵する。

英語の日本語化が進んでいる。グローバル、ファイナンス、コンビニ、リテラシーなど数多くの英語の語彙が日本語化され理解されている。

英語の日本語化はかっての漢語の日本語化と同じ流れであるが、日本語の使用を禁止したり日本語ではなく英語を優先する教育は明らかに行きすぎである。

小学校低学年からの英語教育は子供の成長に問題がある。人は幼少期に2つ以上の言語を習いいずれも中途半端で終われば混乱して物事を深く考えることができなくなるという。

日本の企業が日本語の使用を禁止し英語を強制する政策には違和感がある。

母語を禁じられた社員は英語で考えるようになるだろうが考える力や発想の自由が母語のようにはままならないだろう。

母語は思考活動の基盤である。これをおろそかにすることは思考をおろそかにするに等しい。

日本はこれまで漢語、オランダ語、英語など外国語の文献を懸命に翻訳しその結果日本語で読めないものはないまでになった。

維新前は日本語の語彙不足のため翻訳ではなく外国語のままで学ぶほかなかった。

現在の言語政策は翻訳が未整備な時代に逆行するかのようである。グローバル化の波に乗り遅れてはならないと国際公用語の英語教育が優先され日本文明の一翼を担う母語教育が後回しになる。

グローバル化の病を治す薬はないかのようだ。グローバル化の病膏肓(ヤマイコウコウ)に入る。

歴史が証明するように母語をないがしろにする国の文明は衰退する。

会話や説明などコミュニケーションの場ではそれと意識することなく言葉に置き換えて考えている。

一方科学者が宇宙の成り立ちを考え将棋指しが長考に耽るときなどわざわざ言語に置き換えて考えるようなことはしないだろう。

言語思考は思考全体の一部にすぎない。それにもかかわらずなぜ言葉が重要なのか。

人は言葉に影響される。言葉には人びとを拘束する力がある。言葉がひとたび発せられると発した方もその受け手もともにその言葉に引き寄せられる。

言葉には情報伝達の手段のほかに人びとの行動を律するという重要な働きがある。

言葉が文明の重要な要素の一つとなっているのはこの言葉がもつ引き寄せる力にある。

自己主張が強い言語は自己主張が強い文明を築きその逆もまた然りである。

このことから言葉を単に情報伝達の手段として捉える見方は言葉の一つの側面にすぎないことが分かる。

文明の重要な要素である言語を替えることは文明を替えることにも通じる。

母語や国字を替えることは過去との断絶を意味する。アイルランドではゲール語を話す人が少なくなりケルト文明の継承が危ぶまれている。

朝鮮半島とベトナムは長年使用してきた漢字を廃止したため混乱している。古代文献は漢字で書かれているため自国の歴史を知るのも困難となっている。

わが国ではグローバル化に対応するためとして熱心に英語教育が推進されている。

政治学者の丸山真男は日本の文化は日本固有の文化層という古層の上に新しい外来の文化を取捨選択して積み重ねることを繰り返すことによって成り立っていることを明らかにした。このことは言語についても言える。

わが国はかって日本固有語である訓読みの和語に加えてかって東アジアの国際公用語であった古代中国語の音読み漢語を日本語の枠組みに取り入れた。

和語の替わりに漢語にするようなことはしないで和語に漢字文化を組み入れさらに日本独自の訓読み漢字を開発して言語のアイデンティティを守った。

現在の国際公用語である英語はわが国にとっては当時の古代中国の漢語に匹敵する。

英語の日本語化が進んでいる。グローバル、ファイナンス、コンビニ、リテラシーなど数多くの英語の語彙が日本語化され理解されている。

英語の日本語化はかっての漢語の日本語化と同じ流れであるが、日本語の使用を禁止したり日本語ではなく英語を優先する教育は明らかに行きすぎである。

小学校低学年からの英語教育は子供の成長に問題がある。人は幼少期に2つ以上の言語を習いいずれも中途半端で終われば混乱して物事を深く考えることができなくなるという。

日本の企業が日本語の使用を禁止し英語を強制する政策には違和感がある。

母語を禁じられた社員は英語で考えるようになるだろうが考える力や発想の自由が母語のようにはままならないだろう。

母語は思考活動の基盤である。これをおろそかにすることは思考をおろそかにするに等しい。