高度成長期(1955~1973頃)は、一億総中流といわれ経済格差を問題にする人は少なかった。

今となっては、高度経済成長期の約20年間など、日本歴史2600年のなかでは「異常な期間」という説さえある。

下のグラフは、総務省統計局の2009年全国消費実態調査から等価可処分所得のジニ係数の国際比較で、日本のジニ係数は1980年代以降一貫して上昇している。

経済格差が一貫して拡大基調にあるということになる。

(等価可処分所得は世帯単位で集計した可処分所得をもとに、構成員の生活水準を表すように調整したもの。ジニ係数は 1 に近いほど不平等が大)

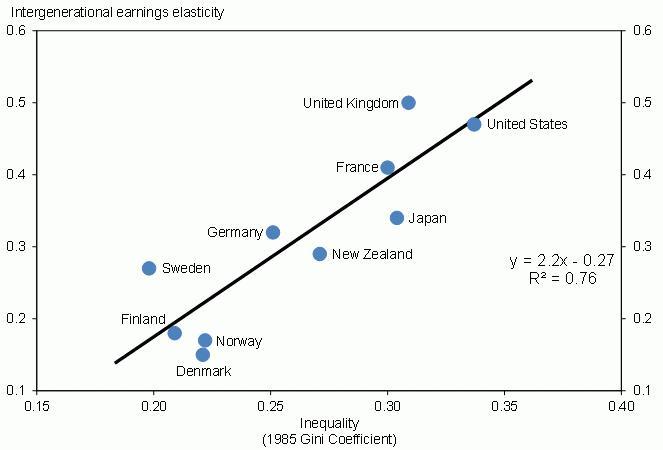

下図は「The Great Gatsby Curve」という指標で、総務省統計局統計調査部消費統計課 吉岡課長が紹介したもので解説も同課長によるもの。

解説

「2008年にノーベル経済学賞を授賞されたクルーグマン教授が今年(2012)1月15日付けのニューヨーク・タイムズのブログで米国大統領経済諮問委員会委員長であるクリューガー教授の「グレート・ギャッツビー・カーブ」という不平等に関する考え方を紹介しています。

下のグラフは横軸にジニ係数、縦軸に世代間の所得弾性値を取っています。

世代間の所得弾性値とは、例えば、親の世代の所得が1パーセント上昇すれば、子供の世代の所得がどれくらい影響を受けるかの指標であり、後の世代に対して(資産ではなく)所得が「相続」されるとすれば高い値を取ることとなります。

すなわち、高所得の親の子供がやはり高所得であれば、この弾性値は高い値を示し、逆に、子供の世代の所得が親の世代の所得から独立であれば弾性値は低くなります。

ですから、高所得又は低所得が親から子に世代をまたいで受け継がれるとすれば、社会全体のジニ係数は高くなることが示唆されています。

米英でジニ係数が高くて不平等の度合いが大きいのは、親から子へと世代を通じて不平等が代々に渡って波及している可能性があるといえます。」

この図で日本社会の国際社会における経済格差の立ち位置がよくわかる。

格差と世襲がアングロサクソン諸国よりは少ないが、北欧諸国より多い、独仏との比較では、世襲がフランスより少なく、格差がドイツより多い。

日本社会は、現在のところ先進国の中では、経済格差は略中程度ということになる。

問題は今後の傾向だ。

上のジニ係数のグラフが示すように、日本のジニ係数が一貫して上がっているのが気になる。

吉岡消費統計課長の解説にもあるように、世襲の度合いが強くなればなるほど社会全体のジニ係数が高くなり格差が拡大する傾向にある。

日本社会は今後どうなるか。

アングロサクソン型社会に向かうのか、それとも北欧型社会を志向するのだろうか。

次稿で考えてみたい。