まずフリードマンの魅力として挙げられるのが、彼の学説は自由を求める精神が基盤となっていることである。

アメリカはイングランドから信仰の弾圧を逃れてきたピューリタンによって誕生した。

圧制・弾圧はアメリカ人にとって消し去ることのできない幼児体験となっている。彼の学説がアメリカ人の心の琴線に触れるであろうことは容易に頷ける。

つぎにフリードマンの主張が具体的に分かり易くかつ時代に適合していたことが挙げられる。

1970年代アメリカはベトナム戦争で疲弊し財政も悪化していた。

この時フリードマンはニクソン政権に徴兵制廃止と為替の自由化を進言した。彼はまた弱者にも配慮し、負の所得税を提起している。

折りしも冷戦下で社会主義よりも自由主義が優るという彼の主張は多くのアメリカ人に受け入れられたであろうこともまた容易に頷ける。

最後に挙げられるのが経済学者としてフリードマン独特の実証的な経済理論の方法であろう。

彼は、若い時、一時自分の進路について数学者になるか経済学者になるか迷ったと言っている。このためか社会科学である経済学とその他の科学の違いをはっきりと認識し、独自の実証的経済理論を展開した。

経済学の方法論についてフリードマンはつぎのようにのべている

「実証的な科学としての経済学は、条件の変化がもたらす結果を予測するのにも用いられるような、経済現象に関する、試論的に容認される、一般化の体系である。

この一般化の体系の拡大、それらの妥当性に対するわれわれの信頼の強化、ならびに、それらが産み出す予測の精度の改善における進歩は、あらゆる知識の探求を阻む人間能力の限界によって妨げられるだけでなく、社会科学一般、とりわけ経済学にとって --- けっして固有のものとはいわないまでも --- とくに重要な障害によっても妨げられるのである。

経済学の主題に慣れてしまうと、それに対する特殊な知識を侮るようになる。

その主題が日常生活や公共政策の主要な問題にとって、重要であるために、客観性が阻害されたり、科学的分析と規範的判断の混同が助長されたりする。

管理実験よりむしろ管理されない経験に頼らざるをえないため、試論的な仮説の容認を正当化するのに非常に効果的で、明確な証拠を産み出すことがむずかしい。

管理されない経験に頼るからといって、仮説はその仮説の含意もしくは予測と観察可能な現象との一致によってのみテストされることができるという方法論上の基本的原理が影響を受けるわけではない。

しかし、そのために仮説をテストするという仕事はいっそうむずかしくなり、それにかかわる方法論上の諸原理に関する混同が入り込む余地はいっそう大きくなる。

社会科学者は、その他の科学者たち以上に、かれらの方法論について気を配る必要がある。」

(ミルトン・フリードマン著佐藤隆三・長谷川啓之訳富士書房『実証的経済学の方法と展開』)

一言でいえば、社会科学である経済学の ”経済理論は、 『仮説』 をたてても、これを 『テスト』 して実証することは困難である。” ということであろう。

それならばどうしたらいいのか? フリードマンの処方箋はこうだ

「そのような理論は、その”仮定”を”現実”と直接に比べてテストするということはできない。

事実、それがなされうるような有意味な方法はない。完全な”現実主義”を達成することは明らかにできないから、したがって、ある理論が、”じゅうぶんに”現実的かどうかという問題は、当面の目的にとってじゅうぶんに良好な予測をその理論がもたらすかどうか、あるいは択一的な理論による予測以上にすぐれた予測をそれがもたらすかどうかを確かめて、はじめて解決されるのである。

けれども、理論は、それがもたらす予測の正確さと独立に、その理論の仮定が現実的であるかどうかによってテストできるのだという信念がはびこっており、しかもそれが経済理論を非現実的であると非難する、多年にわたる多くの批判の源泉ともなっている。

そのような批判は大体において見当ちがいであり、したがって、その批判に刺激されて試みられた経済理論の改良の企ては、ほとんど失敗してきた。

経済理論にたいするきわめて多くの批判が見当ちがいだからといって、現在の経済理論が厚い信頼を受けるに値するということにはならないのはいうまでもない。

それらの批判は的を外しているかもしれないが、批判に値する的はあるかもしれない。もちろん、取るにたらない意味でなら、的は明らかにある。

いかなる理論も試論的であることは避けがたく、しかも知識の進歩とともに変化を受けやすい。

このようなありきたりの文句を超えて進むためには、”現在の経済理論”の内容をもっと明確に把握し、そして、その異なった部分を区別する必要がある。

経済理論のある部分は他の部分より明らかにいっそうの信頼に値するのである。

実証的な経済学の現状の包括的評価、実証的経済学の妥当性に関連する証拠の要約およびそれぞれの部分が受けるに値する相対的な信頼の評価を行なうことは、いやしくもそれが可能だとしても、明らかに一冊の専門書もしくは一連の専門書によって始めてなしうる仕事であり、方法論に関する一編の短い論文でなしうることではない。」(前掲書)

少しく敷衍してみよう。

仮説を完全に実証することなどできない以上、それを求めつづけても仕方がないしそんなことをしても無意味だ。

仮説が当面の目的にとって現実的であるかどうかが問われなければならない。

いいかえればその仮説の予測がその他の仮説の予測より優れているかどうかが問われるべきである。

いかなる経済理論も所詮は仮説の域を脱することはできないし、しかも知識の進歩とともに変化を受けやすい。 だがこの仮説の評価はそう簡単にはできない。一編の短い論文などでできない。腰をすえて専門的に研究して始めてできるような仕事だ。

フリードマンの説に従えば、われわれは経済学の仮説は、専門的に研究しなければ評価不可ということになる。

この突き放したような方法論はケインジアンはじめ当時の経済学者から批判されたといわれている。

だが当時経済学会で圧倒的権威であったケインズ経済理論に翳りがみえはじめた時期でもあり、フリードマンの説は新鮮な驚きをもって迎えられたという。

このような魅力によりフリードマンは学問的にも政策的にもまずアメリカでその後世界中に大きな影響を与えた。

その影響とは具体的にどんなものか。またわが国にどんな影響をあたえたか。

フリードマンが述べているように経済理論は試論的であり専門的な研究を経ずして評価できないかもしれない。だが、時を経れば試論が完全に実証されなくともその帰趨は次第に明らかになり、評価もまた可能となろう。

2015年12月28日月曜日

2015年12月21日月曜日

資本主義と自由について 4

2007年のサブプライムローン問題から連鎖的に発生した2008年のリーマンショックを含む金融危機は、またたくまに世界を駆け巡った。

資本移動の自由なくしてあり得ない事件である。

フリードマンは規制緩和、金融自由化および資本移動の自由化の促進を主張した。

彼の主張が直接的に2008年の金融危機を引き起こしたわけではない。

だが彼の主張は市場主義あるいは市場原理主義の精神的バックボーンとなっている。

フリードマンは自著で ”投機は一般的に不安定化をもたら すものであると主張する人びとは,その主張が投機業者は損をするものだという 主張とほぼ等しいことをほとんど認識していない” と投機を擁護している。

投機活動には価格安定化作用があるとさえ言っている。

アメリカでは、市場万能主義が跳梁し、その影響は金融工学にもおよび、2人のノーベル経済学受賞者を巻き込んだロングターム・キャピタル・マネジメント事件を引き起こした。

2人のノーベル章受賞者とは、スタンフォード大学教授のマイロン・ショールズとハーバード大学教授のロバート・マートンであり、受賞理由が 『デリバティブの価格付け理論』 であった。

当時ノーベル経済学受賞者もかかわった投機事件として騒がれた。

今なおウォール街発信の金融デリバティブを駆使した市場経済はアメリカのみならず世界に蔓延している。

欧州では、ドイツ主導による緊縮財政が域内の諸国を拘束している。

フリードマンの影響はわが国にも及んだ。

橋本内閣は、イギリスのサッチャー政権による金融ビッグバンを見習ってか金融機関の大幅な規制緩和と組織改組を実施した。

小泉内閣は郵政民営化を実施し、 ”貯蓄から投資へ” の旗印のもと銀行と証券の垣根がとり払った。

安倍内閣は、民間議員をフル活用し構造改革と規制緩和に励んでいる。

まるでフリードマンの亡霊が世界を駆け巡り彼の教義が人々を呪縛しているかのような不思議な現象である。

かってマルクスは、”商品は貨幣に恋をする。だがその道のりは平坦ではない” と言った。

だは現下の世界情勢はこれを ”商品は貨幣に恋をし、その恋は必ず成就するであろう” と言い直す必要がある。

前者を、有効需要の原理になぞらえれば後者はセイの法則となる。

経済学の永遠のテーマ 『有効需要の原理』 と 『セイの法則』 は振り子のように時代によって変わった。

その時々に相応しい政策となったときもあれば必ずしもそうでないときもある。

現代は後者に該当するといえよう。世界の各地でかって経験したことがない長期のデフレ現象に苦しめられているにも拘らず需要喚起の政策が等閑に付されているのだから。

なぜかかる事態になったか。ひとりミルトン・フリードマンにせいにするのは無謀である。

だが彼の教義には人々をひきつけ離さないものがあるのも事実だ。

知日家のロナルド・ドーアが自著で 「米国のビジネス・スクールや経済学大学院で教育された日本の『洗脳世代』 」 と命名した人たちは少なからずフリードマンに代表されるシカゴ学派の影響をうけた人たちといわれる。

フリードマンはなぜこのように強い影響を与えることができたのだろうか。

資本移動の自由なくしてあり得ない事件である。

フリードマンは規制緩和、金融自由化および資本移動の自由化の促進を主張した。

彼の主張が直接的に2008年の金融危機を引き起こしたわけではない。

だが彼の主張は市場主義あるいは市場原理主義の精神的バックボーンとなっている。

フリードマンは自著で ”投機は一般的に不安定化をもたら すものであると主張する人びとは,その主張が投機業者は損をするものだという 主張とほぼ等しいことをほとんど認識していない” と投機を擁護している。

投機活動には価格安定化作用があるとさえ言っている。

アメリカでは、市場万能主義が跳梁し、その影響は金融工学にもおよび、2人のノーベル経済学受賞者を巻き込んだロングターム・キャピタル・マネジメント事件を引き起こした。

2人のノーベル章受賞者とは、スタンフォード大学教授のマイロン・ショールズとハーバード大学教授のロバート・マートンであり、受賞理由が 『デリバティブの価格付け理論』 であった。

当時ノーベル経済学受賞者もかかわった投機事件として騒がれた。

今なおウォール街発信の金融デリバティブを駆使した市場経済はアメリカのみならず世界に蔓延している。

欧州では、ドイツ主導による緊縮財政が域内の諸国を拘束している。

フリードマンの影響はわが国にも及んだ。

橋本内閣は、イギリスのサッチャー政権による金融ビッグバンを見習ってか金融機関の大幅な規制緩和と組織改組を実施した。

小泉内閣は郵政民営化を実施し、 ”貯蓄から投資へ” の旗印のもと銀行と証券の垣根がとり払った。

安倍内閣は、民間議員をフル活用し構造改革と規制緩和に励んでいる。

まるでフリードマンの亡霊が世界を駆け巡り彼の教義が人々を呪縛しているかのような不思議な現象である。

かってマルクスは、”商品は貨幣に恋をする。だがその道のりは平坦ではない” と言った。

だは現下の世界情勢はこれを ”商品は貨幣に恋をし、その恋は必ず成就するであろう” と言い直す必要がある。

前者を、有効需要の原理になぞらえれば後者はセイの法則となる。

経済学の永遠のテーマ 『有効需要の原理』 と 『セイの法則』 は振り子のように時代によって変わった。

その時々に相応しい政策となったときもあれば必ずしもそうでないときもある。

現代は後者に該当するといえよう。世界の各地でかって経験したことがない長期のデフレ現象に苦しめられているにも拘らず需要喚起の政策が等閑に付されているのだから。

なぜかかる事態になったか。ひとりミルトン・フリードマンにせいにするのは無謀である。

だが彼の教義には人々をひきつけ離さないものがあるのも事実だ。

知日家のロナルド・ドーアが自著で 「米国のビジネス・スクールや経済学大学院で教育された日本の『洗脳世代』 」 と命名した人たちは少なからずフリードマンに代表されるシカゴ学派の影響をうけた人たちといわれる。

フリードマンはなぜこのように強い影響を与えることができたのだろうか。

2015年12月14日月曜日

資本主義と自由について 3

フリードマンは1950年代と1960年代を通じ経済理論の世界で巨星のように聳え立っていたケインズ理論の批判によって俄然注目を浴びた。

1929年の大恐慌の原因は、ケインズは資本主義の欠陥によるといったが、フリードマンは貨幣政策の失敗であるといった。

ケインジアンはインフレと失業がトレードオフの関係にあるフィリップス曲線を根拠に政府が財政と金融に積極的に介入すべきであると説いたが、フリードマンはフィリップス曲線を否定した。

またフリードマンはケインズの貨幣論を否定しマネーサプライと物価に着目し貨幣数量説をとなえ”インフレは貨幣的な現象だ”と主張した。

マネーサプライはルールによって実施されるべきで政府の裁量によるべきではない、とも。

この一連のケインズ批判によりフリードマンの名声は確固たるものになった。

フリードマンは、自由社会における政府の役割を制限すべきであると主張した。そして政府に委ねるべきではない仕事のほんの一部として14項目を挙げている。

彼には、自由を守り自由の範囲を広げることは、自由主義に則った制度であれば、国家の強制に比べてたとえ速度は遅くとも、確実に各自の目標を実現できるという固い信念がある。

彼の提言は、現状を鑑みてもアメリカに止まらずその他の資本主義諸国にも広がった。わが国に対しても例外ではない。

特筆すべき分野は、財政・金融関連であろう。マネタリストといわれる彼は、この分野で世界を席巻するほどの影響を及ぼしした。

サッチャー政権やニクソン・レーガン政権の政策に採用されたのだから。

主だったものは

1 貨幣量調整による所得政策 名目GDPにあわせて貨幣量を調整することによって景気を安定させる

2 変動為替相場制の提案 ドルと金の兌換を止め変動相場制にすることによって国際収支は均衡させる

3 負の所得税政策 一定の所得に達していない人には補助金を与え貧困を軽減する

上記提言の結果はどうか。与えた影響の割に成果は心もとない。

1 名目GDPにあわせて貨幣量を調整する方法はインフレ対策にはなったが必ずしも景気を安定させたとは言えない。

2 変動為替相場によって国際収支を均衡させるのが目的であったが、ニクソン政権によるドルと金との兌換禁止後、貿易赤字は解消されなかった。

3 負の所得税対策は辛うじて所期の目的を達成している。

このように採用された政策は必ずしも目的を達せず、影響も限られる。

フリードマンの影響が最も顕著になるのは、彼が名声の絶頂期で死去した後であろう。

彼の思想と直接的なかかわりはないが、少なくとも影響を受けたと思わせる施策に端を発した諸々の事件が文字通り世界を駆け巡った。

1929年の大恐慌の原因は、ケインズは資本主義の欠陥によるといったが、フリードマンは貨幣政策の失敗であるといった。

ケインジアンはインフレと失業がトレードオフの関係にあるフィリップス曲線を根拠に政府が財政と金融に積極的に介入すべきであると説いたが、フリードマンはフィリップス曲線を否定した。

またフリードマンはケインズの貨幣論を否定しマネーサプライと物価に着目し貨幣数量説をとなえ”インフレは貨幣的な現象だ”と主張した。

マネーサプライはルールによって実施されるべきで政府の裁量によるべきではない、とも。

この一連のケインズ批判によりフリードマンの名声は確固たるものになった。

フリードマンは、自由社会における政府の役割を制限すべきであると主張した。そして政府に委ねるべきではない仕事のほんの一部として14項目を挙げている。

① 農産物の買取保証価格制度政府の役割を抑えた小さな政府の提言である。

② 輸入関税または輸出制限

③ 産出規制

④ 家賃統制、全面的な物価・賃金統制

⑤ 法定の最低賃金や価格上限、法定金利

⑥ 細部にわたる産業規制、銀行に対する詳細な規則

⑦ 連邦通信委員会によるラジオとテレビの規制

⑧ 現行の社会保障制度、とくに老齢・退職年金制度

⑨ 事業・職業免許制度

⑩ 公営住宅および住宅建設を奨励するための補助金制度

⑪ 平時の徴兵制

⑫ 国立公園

⑬ 営利目的での郵便事業の法的禁止

⑭ 公有公営の有料道路

(ミルトン・フリードマン著村井章子訳日経BP社『資本主義と自由』から)

彼には、自由を守り自由の範囲を広げることは、自由主義に則った制度であれば、国家の強制に比べてたとえ速度は遅くとも、確実に各自の目標を実現できるという固い信念がある。

彼の提言は、現状を鑑みてもアメリカに止まらずその他の資本主義諸国にも広がった。わが国に対しても例外ではない。

特筆すべき分野は、財政・金融関連であろう。マネタリストといわれる彼は、この分野で世界を席巻するほどの影響を及ぼしした。

サッチャー政権やニクソン・レーガン政権の政策に採用されたのだから。

主だったものは

1 貨幣量調整による所得政策 名目GDPにあわせて貨幣量を調整することによって景気を安定させる

2 変動為替相場制の提案 ドルと金の兌換を止め変動相場制にすることによって国際収支は均衡させる

3 負の所得税政策 一定の所得に達していない人には補助金を与え貧困を軽減する

上記提言の結果はどうか。与えた影響の割に成果は心もとない。

1 名目GDPにあわせて貨幣量を調整する方法はインフレ対策にはなったが必ずしも景気を安定させたとは言えない。

1982年の金融危機時アメリカはフリードマンの提言によらず、大幅な金融緩和という実践的な対処方法で切り抜けた。

2 変動為替相場によって国際収支を均衡させるのが目的であったが、ニクソン政権によるドルと金との兌換禁止後、貿易赤字は解消されなかった。

3 負の所得税対策は辛うじて所期の目的を達成している。

このように採用された政策は必ずしも目的を達せず、影響も限られる。

フリードマンの影響が最も顕著になるのは、彼が名声の絶頂期で死去した後であろう。

彼の思想と直接的なかかわりはないが、少なくとも影響を受けたと思わせる施策に端を発した諸々の事件が文字通り世界を駆け巡った。

2015年12月7日月曜日

資本主義と自由について 2

ミルトン・フリードマンが現れるまでの経済学の潮流を大雑把にスケッチしてみよう。

”経済はそれ自体の法則で発展する” ということは、経済の発展は国家とは本来関係ないということである。

これが社会契約説を唱えたジョン・ロックの経済思想である。

この思想を経済学として確立したのがアダム・スミスである。

古典派経済学とは、カール・マルクスの命名によるといわれているが、アダム・スミスはこの学派の中心人物の一人である。

古典派経済学の経済理論の本質は、”セイの法則” である。セイの法則とは”作ったものは全て売れる” という理論である。

ところが1929年アメリカの大恐慌は、作ったものはちっとも売れず、見えざる手によって導かれる筈の自由放任の古典派経済学のマーケットメカニズムはいっこうに作動しない。

そこでジョン・メイナード・ケインズは古典派経済学の理論とは逆のことを考えた。

作ったものが売れるのではなく、売れるものが作られる。供給が需要を作るのではなく、需要が供給を作のだ、と。

このケインズの有効需要の理論がアメリカの政策として現実に採用されるまでには紆余曲折があった。最終的には第二次世界大戦勃発によって途轍もない需要が生まれため大恐慌は収まった。ケインズの有効需要の理論が実証された。

かくて戦後の一時期、特に60年代はケインズ経済学の全盛時代であり、この時期にフリードマンは現れた。

フリードマンはケインズ経済学に反旗を翻した代表的な経済学者の一人である。

ケインズ経済学の本質である公共投資による有効需要政策の効果を否定したのだ。

サミュエルソンを筆頭にアメリカのケインジアンたちは、インフレと失業との関係について、

”失業を低下させるために財政出動などで景気を刺激するとインフレが昂進し、逆にインフレを低下させるために財政出動などを止めて緊縮財政にすれば失業が増える。”

これを 『フィリップス曲線』 で説明し、失業とインフレを同時に解決することはできず、いずれかにしなければならないと主張した。

ところが、1960年代後半からのアメリカはインフレは昂進するは失業は増えるはのダブルパンチを浴び、いわゆるスタグフレーション現象になった。

フリードマンはこのスタグフレーション現象を指摘し、そもそも『フィリップス曲線』 が失業率を財政出動などで下げようとしていることが前提となっているが、この考え自体が間違っていると主張した。

彼は自著 『インフレーションと失業』 で失業率がインフレ率に連動しない自然失業率なるものが存在し、これを財政出動などでさらに下げようとしても下がらずインフレだけが昂進すると言っている。

インフレ政策をとれば、労働者は従来の賃金に甘んずることく、インフレに見合った賃金を要求するだろう。

そうであれば実質賃金が下がらないため、あらたに雇用する余地が生ぜず失業率を低下させる効果もない。

さらにフリードマンは、ケインズ経済学の核心の一つでもある消費性向についても批判している。

国民の消費は、利子率やその他諸々の要因よりも所得の変化に左右される。しかも所得に対する消費性向は変わらない。

仮に所得500万の人の消費性向が30%と仮定し、この人の所得が1割増加したとしよう。この人は消費を15万(50万x30%)増やすだろう。逆に1割所得が減れば15万円消費を節約するだろう。

したがって民間が設備投資を控える不況期においては、景気をよくするためには政府が財政出動して国民の所得を増やし消費を刺激し景気をよくするほかない。これがケインズのいう消費性向である。

これに対しフリードマンは、国民の消費は必ずしも短期的な所得の変化に左右されないことを、実証的研究で発表した。

そして彼は、消費は、短期的な変動に左右されず、長期的な恒常所得に左右されるという仮説をたて、証明を試みた。

恒常所得の仮説とは、人々が将来所得が増える見込みがあれば消費を増やすが、逆に将来所得が増える見込みがなければ消費を控えることをいう。

折りしもフリードマンが、恒常所得仮説を発表したころアメリカはスタグフレーションに苦しみ、ケインズ経済学の理論に疑問符が付され、フリードマンの仮説が注目された。

1970年代から1980年代はじめにかけてフリードマンの仮説は脚光をあびた。フリードマンの光の部分である。

だが1980年代が進むにつれてそれが色あせてきた。フリードマンに影がさしてきた。

”経済はそれ自体の法則で発展する” ということは、経済の発展は国家とは本来関係ないということである。

これが社会契約説を唱えたジョン・ロックの経済思想である。

この思想を経済学として確立したのがアダム・スミスである。

古典派経済学とは、カール・マルクスの命名によるといわれているが、アダム・スミスはこの学派の中心人物の一人である。

古典派経済学の経済理論の本質は、”セイの法則” である。セイの法則とは”作ったものは全て売れる” という理論である。

ところが1929年アメリカの大恐慌は、作ったものはちっとも売れず、見えざる手によって導かれる筈の自由放任の古典派経済学のマーケットメカニズムはいっこうに作動しない。

そこでジョン・メイナード・ケインズは古典派経済学の理論とは逆のことを考えた。

作ったものが売れるのではなく、売れるものが作られる。供給が需要を作るのではなく、需要が供給を作のだ、と。

このケインズの有効需要の理論がアメリカの政策として現実に採用されるまでには紆余曲折があった。最終的には第二次世界大戦勃発によって途轍もない需要が生まれため大恐慌は収まった。ケインズの有効需要の理論が実証された。

かくて戦後の一時期、特に60年代はケインズ経済学の全盛時代であり、この時期にフリードマンは現れた。

フリードマンはケインズ経済学に反旗を翻した代表的な経済学者の一人である。

ケインズ経済学の本質である公共投資による有効需要政策の効果を否定したのだ。

サミュエルソンを筆頭にアメリカのケインジアンたちは、インフレと失業との関係について、

”失業を低下させるために財政出動などで景気を刺激するとインフレが昂進し、逆にインフレを低下させるために財政出動などを止めて緊縮財政にすれば失業が増える。”

これを 『フィリップス曲線』 で説明し、失業とインフレを同時に解決することはできず、いずれかにしなければならないと主張した。

ところが、1960年代後半からのアメリカはインフレは昂進するは失業は増えるはのダブルパンチを浴び、いわゆるスタグフレーション現象になった。

フリードマンはこのスタグフレーション現象を指摘し、そもそも『フィリップス曲線』 が失業率を財政出動などで下げようとしていることが前提となっているが、この考え自体が間違っていると主張した。

彼は自著 『インフレーションと失業』 で失業率がインフレ率に連動しない自然失業率なるものが存在し、これを財政出動などでさらに下げようとしても下がらずインフレだけが昂進すると言っている。

インフレ政策をとれば、労働者は従来の賃金に甘んずることく、インフレに見合った賃金を要求するだろう。

そうであれば実質賃金が下がらないため、あらたに雇用する余地が生ぜず失業率を低下させる効果もない。

さらにフリードマンは、ケインズ経済学の核心の一つでもある消費性向についても批判している。

国民の消費は、利子率やその他諸々の要因よりも所得の変化に左右される。しかも所得に対する消費性向は変わらない。

仮に所得500万の人の消費性向が30%と仮定し、この人の所得が1割増加したとしよう。この人は消費を15万(50万x30%)増やすだろう。逆に1割所得が減れば15万円消費を節約するだろう。

したがって民間が設備投資を控える不況期においては、景気をよくするためには政府が財政出動して国民の所得を増やし消費を刺激し景気をよくするほかない。これがケインズのいう消費性向である。

これに対しフリードマンは、国民の消費は必ずしも短期的な所得の変化に左右されないことを、実証的研究で発表した。

そして彼は、消費は、短期的な変動に左右されず、長期的な恒常所得に左右されるという仮説をたて、証明を試みた。

恒常所得の仮説とは、人々が将来所得が増える見込みがあれば消費を増やすが、逆に将来所得が増える見込みがなければ消費を控えることをいう。

折りしもフリードマンが、恒常所得仮説を発表したころアメリカはスタグフレーションに苦しみ、ケインズ経済学の理論に疑問符が付され、フリードマンの仮説が注目された。

1970年代から1980年代はじめにかけてフリードマンの仮説は脚光をあびた。フリードマンの光の部分である。

だが1980年代が進むにつれてそれが色あせてきた。フリードマンに影がさしてきた。

2015年11月30日月曜日

資本主義と自由について 1

アダム・スミスは、”見えざる手” によって導かれる市場の自由放任を主張した。

アメリカの経済学者ミルトン・フリードマンはこの思想をさらに徹底した。

彼の主張は1980年代のロナルド・レーガンやマーガレット・サッチャーなど英米の政治家によって支持された。

彼曰く、個人の自由は最大限に尊重されなければならない。ただし、国防と必要最小限の政府の機能は例外である。

自由の尊重とは、個人の自由を尊重するとともに他人の自由を侵害しないことが条件である。

このことは、ある点では平等を、ある点では不平等を支持することになるという。

「自由と平等を促進するような政策、たとえば独占を排除して市場機能を強化するような政策こそ、自由主義者にとって好もしい。 不運な人々を助けるための慈善活動は、自由の生かし方として自由主義者にとって望ましい。

貧困をなくすための政府の事業も、多くの市民にとっての共通目標を達成する効率的な手段として、自由主義者は是認するだろう----ただし、自発的な行動ではなく政府による強制に委ねることを残念に思いながら。

ここまでは、平等主義者も同じであろう。だが、平等主義者はさらに一歩踏み出そうとする。

彼らが 『誰かから取り上げて別の誰かにあげる』 ことを認めるのは、目標を達成するための効率的な手段だからではなく、 『正義』 だからなのだ。

この点に立ち至ったとき、平等は自由と真っ向から対立する。ここでは平等か自由のどちらかしか選べない。

この意味で、平等主義者であると同時に自由主義者であることはできないのである。」

(ミルトン・フリードマン著村井章子訳日経BP社『資本主義と自由』)

彼は、何事によらず政府が個人に対して干渉したり強制したりすることはよい結果をもたらさないという。

「政府の施策が持つ重大な欠陥は、公共の利益と称するものを追求するために、市民の直接的な利益に反するような行動を各人に強いることだ。

利害の衝突や利害を巡る意見対立が起きたようなときにも、衝突の原因を取り除いたり対立する相手を説得するといったことはせずに、相手に利益に反することを強制しようとする。

政策が依って立つ価値観は、当事者の価値観ではなくて、第三者の価値観なのだ。

だから 『これこれが諸君のためになる』 と押し付けたり、『誰かから取り上げて別の誰かにあげる』 ようなことになる。

しかしこのような政策は、反撃を食う。人類が持っている最も強力で創造的な力の一つ、すなわち何百何千万の人々が自己の利益を追求する力、自己の価値観にしたがって生きようとする力の反撃に遭うのである。

政府の施策がこうもたびたび正反対の結果を招く最大の原因は、ここにある。この力こそは自由社会が持つ大きな強みの一つであり、政府がいくら規制しようとしてもけっして抑えることはできない。

いま私は利益という言葉を使ったが、これは何も狭量な私利を意味するのではない。その人にとっての尊い価値、財産や命を投げ出しても守りたい価値すべてをこの言葉は意味している。

ヒトラーに抵抗して大勢のドイツ人が命を失ったのも、そうした気高い利益を追求した結果である。

莫大な労力と時間を慈善事業や教育活動や宗教活動に注ぐ人々も、そうだ。

こうした利益を何より大切にする人は、たしかにごく少数であろう。が、それを存分に追求することを認め、大多数の人の心を占める狭い物質的な利益に屈服させないことこそが、自由社会の良さなのである。

だから資本主義社会は、共産主義的な社会ほど物質至上主義に陥らない。」(前掲書)

ミルトン・フリードマンの自由に対する信念は筋金入りで揺るぎない。

彼のこの信念は、レーガノミクスやサッチャリズムとなって結実し、わが国では、橋本内閣や小泉内閣の政策に影響を及ぼしたと言われている。

これほどの影響をあたえた彼の思想であるが、万事よいことずくめではない。

全ての他の思想と同じく与えた影響には光もあれば影もある。その評価も分かれ議論百出であるが、あえて今一度考えてみたい。

アメリカの経済学者ミルトン・フリードマンはこの思想をさらに徹底した。

彼の主張は1980年代のロナルド・レーガンやマーガレット・サッチャーなど英米の政治家によって支持された。

彼曰く、個人の自由は最大限に尊重されなければならない。ただし、国防と必要最小限の政府の機能は例外である。

自由の尊重とは、個人の自由を尊重するとともに他人の自由を侵害しないことが条件である。

このことは、ある点では平等を、ある点では不平等を支持することになるという。

「自由と平等を促進するような政策、たとえば独占を排除して市場機能を強化するような政策こそ、自由主義者にとって好もしい。 不運な人々を助けるための慈善活動は、自由の生かし方として自由主義者にとって望ましい。

貧困をなくすための政府の事業も、多くの市民にとっての共通目標を達成する効率的な手段として、自由主義者は是認するだろう----ただし、自発的な行動ではなく政府による強制に委ねることを残念に思いながら。

ここまでは、平等主義者も同じであろう。だが、平等主義者はさらに一歩踏み出そうとする。

彼らが 『誰かから取り上げて別の誰かにあげる』 ことを認めるのは、目標を達成するための効率的な手段だからではなく、 『正義』 だからなのだ。

この点に立ち至ったとき、平等は自由と真っ向から対立する。ここでは平等か自由のどちらかしか選べない。

この意味で、平等主義者であると同時に自由主義者であることはできないのである。」

(ミルトン・フリードマン著村井章子訳日経BP社『資本主義と自由』)

彼は、何事によらず政府が個人に対して干渉したり強制したりすることはよい結果をもたらさないという。

「政府の施策が持つ重大な欠陥は、公共の利益と称するものを追求するために、市民の直接的な利益に反するような行動を各人に強いることだ。

利害の衝突や利害を巡る意見対立が起きたようなときにも、衝突の原因を取り除いたり対立する相手を説得するといったことはせずに、相手に利益に反することを強制しようとする。

政策が依って立つ価値観は、当事者の価値観ではなくて、第三者の価値観なのだ。

だから 『これこれが諸君のためになる』 と押し付けたり、『誰かから取り上げて別の誰かにあげる』 ようなことになる。

しかしこのような政策は、反撃を食う。人類が持っている最も強力で創造的な力の一つ、すなわち何百何千万の人々が自己の利益を追求する力、自己の価値観にしたがって生きようとする力の反撃に遭うのである。

政府の施策がこうもたびたび正反対の結果を招く最大の原因は、ここにある。この力こそは自由社会が持つ大きな強みの一つであり、政府がいくら規制しようとしてもけっして抑えることはできない。

いま私は利益という言葉を使ったが、これは何も狭量な私利を意味するのではない。その人にとっての尊い価値、財産や命を投げ出しても守りたい価値すべてをこの言葉は意味している。

ヒトラーに抵抗して大勢のドイツ人が命を失ったのも、そうした気高い利益を追求した結果である。

莫大な労力と時間を慈善事業や教育活動や宗教活動に注ぐ人々も、そうだ。

こうした利益を何より大切にする人は、たしかにごく少数であろう。が、それを存分に追求することを認め、大多数の人の心を占める狭い物質的な利益に屈服させないことこそが、自由社会の良さなのである。

だから資本主義社会は、共産主義的な社会ほど物質至上主義に陥らない。」(前掲書)

ミルトン・フリードマンの自由に対する信念は筋金入りで揺るぎない。

彼のこの信念は、レーガノミクスやサッチャリズムとなって結実し、わが国では、橋本内閣や小泉内閣の政策に影響を及ぼしたと言われている。

これほどの影響をあたえた彼の思想であるが、万事よいことずくめではない。

全ての他の思想と同じく与えた影響には光もあれば影もある。その評価も分かれ議論百出であるが、あえて今一度考えてみたい。

2015年11月23日月曜日

日本型資本主義 4

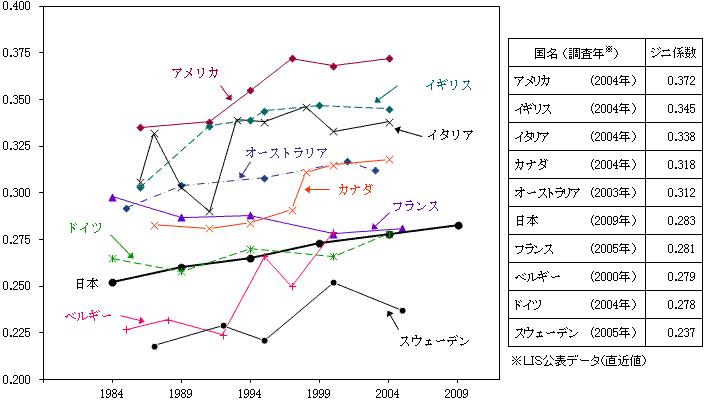

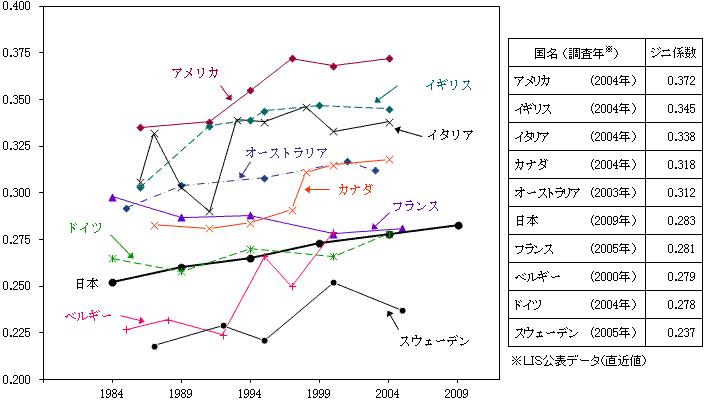

社会の格差をデータで指摘したトマ・ピケティの『21世紀の資本』が西欧世界で脚光を浴び、それが日本にも波及している。

格差が著しいアメリカでの反響が特に大きいという。

格差の問題はいかなる社会体制でもまた時代を問わず常に存在してきた。

格差が著しいアメリカでの反響が特に大きいという。

格差の問題はいかなる社会体制でもまた時代を問わず常に存在してきた。

わが国も例外ではないが、アメリカの格差と比較すればまだ穏やかであろう。

資本主義体制の日本にとっては格差も大きな問題ではあるがそれ以前に解決すべき課題がある。

資本主義に不可欠な自由な社会基盤が真に担保されているのかという疑問である。

社会科学者も指摘したように最も成功した社会主義国と言われるようなお国柄である。

資本主義体制の日本にとっては格差も大きな問題ではあるがそれ以前に解決すべき課題がある。

資本主義に不可欠な自由な社会基盤が真に担保されているのかという疑問である。

社会科学者も指摘したように最も成功した社会主義国と言われるようなお国柄である。

それでは資本主義国 日本の実状はどうか。

日本は民主主義と市場主義経済の国であることに異論はない。だがそれは建前であり、実態は管理された民主主義と市場主義経済の色が濃い。

真の民主主義と市場主義経済社会にはみられない日本特有のジャーナリズムと官の関与があるからである。

分かり易い例を一つ。

日本社会には、”記者クラブ” なるものが存在する。情報は管理され真に国民が知りたいことは知り得ず建前の情報しか流れてこない。

新聞、テレビなど現時点でメジャーなメディアの情報はこの手のものばかりである。

記者クラブは政府機関に限らずひろく民間の隅々まで浸透している。この意味において情報管理はわが国全体に行き渡っている。

国民が真の情報を知るには、雑誌やインターネットなどの真偽織り交ぜた厖大な情報のなかから推測する他なく、国民の多数は管理された情報を知らされるだけである。

この傾向は強くなるばかりで、国境なき記者団が発表した、2015年度の『世界報道自由度ランキング』では日本は過去最低の61位にまで成り下がっている。

また日本社会には官による ”行政指導” なるものがある。

行政指導は法律に定められているわけではない。まして国会で議決されたものなどでもない。

所掌の官僚が裁量により判断し当該業界に指示するやり方である。

業界もまた阿吽の呼吸でこれを受け止める。この暗黙のルールは無言の圧力となって業界を締め付けこれに逆らうことはできない。逆らえばその結果どうなるかが見えているからである。

何のことはない、日本は官民が一体となった管理社会ではないか。共産党一党独裁の中国を非難してばかりはいられない。

真の意味で自由と民主主義を母体とする市場主義経済などとは言えない。

政府の方針にもまして強い影響力をおよぼしかねない行政指導であるが、この指導は官僚に特有な伝統主義で粛々と実行される。

真の民主主義と市場主義経済社会にはみられない日本特有のジャーナリズムと官の関与があるからである。

分かり易い例を一つ。

日本社会には、”記者クラブ” なるものが存在する。情報は管理され真に国民が知りたいことは知り得ず建前の情報しか流れてこない。

新聞、テレビなど現時点でメジャーなメディアの情報はこの手のものばかりである。

記者クラブは政府機関に限らずひろく民間の隅々まで浸透している。この意味において情報管理はわが国全体に行き渡っている。

国民が真の情報を知るには、雑誌やインターネットなどの真偽織り交ぜた厖大な情報のなかから推測する他なく、国民の多数は管理された情報を知らされるだけである。

この傾向は強くなるばかりで、国境なき記者団が発表した、2015年度の『世界報道自由度ランキング』では日本は過去最低の61位にまで成り下がっている。

また日本社会には官による ”行政指導” なるものがある。

行政指導は法律に定められているわけではない。まして国会で議決されたものなどでもない。

所掌の官僚が裁量により判断し当該業界に指示するやり方である。

業界もまた阿吽の呼吸でこれを受け止める。この暗黙のルールは無言の圧力となって業界を締め付けこれに逆らうことはできない。逆らえばその結果どうなるかが見えているからである。

何のことはない、日本は官民が一体となった管理社会ではないか。共産党一党独裁の中国を非難してばかりはいられない。

真の意味で自由と民主主義を母体とする市場主義経済などとは言えない。

政府の方針にもまして強い影響力をおよぼしかねない行政指導であるが、この指導は官僚に特有な伝統主義で粛々と実行される。

伝統主義とは伝統を大切にするという意味ではなく、以前に行われたこと、そのこと自体が正しいとするエートスである。

社会科学者の大塚久雄博士は伝統主義について説明している。

社会科学者の大塚久雄博士は伝統主義について説明している。

「先祖や父母たちがやってきた、そして、自分たちも今までずっとやってきた、そういうことがらを、過去にやった、あるいは過去に行われたという、ただそのことだけで、将来における自分たちの行動の基準にしようとする倫理、あるいはエートスです。」

(大塚久雄著岩波新書『社会科学における人間』)

役人の世界では、あらゆる不正のもまして許されないものがあるという。それは前例を覆すことである。

前例に逆らえばその役人の前途は途絶えかねない。

それでは一体、役人はいかなる心構えで仕事するのだろうか。

『仕事せず』 がその答えである。

「 『仕事せず』 とは一見仕事しているように見せかけながらも、本当の仕事はするな、具体的に言えば、行政官として新規の事業を自分から旗を振ることは避けろ、ということなんですよ。・・・・・・

たとえば、ある政策が国民のために役立つとわかっていても、ひとりで動きだせば反対者も必ず出てくる。

押し切って政策を実現させれば、失敗したら当然、責任を取らされる。

役所は減点主義で勤務評定にはプラスの面はあまり評価の対象にはならないのです。

いかにマイナスを出さないようにするか。これが役人の真髄なんですよ。」

(宮本政於著 講談社 『お役所の掟』 )

革新が命である資本主義にはあり得べからざるエートスである。

課題を解決するには、何が問題かを正しく認識することが前提である。

革新が命である資本主義、これとベクトルが180度異なる伝統主義。この違いを認識すること。

この違いが認識できなければ、瑞穂型資本主義といっても所詮それは空虚に響く。

2015年11月16日月曜日

日本型資本主義 3

”ウォール街から世界を席巻した、強欲を原動力とするような資本主義” と再登板前の安倍首相が語ったようにアングロ・サクソン型資本主義は日本人に対して必ずしもよい印象を与えていない。

中国は鄧小平の号令によりそれまでの計画経済から社会主義的市場経済政策を採用し資本主義への道を歩むかと思われたが現状はとても資本主義とは言えない。資本主義の母胎となる自由な社会基盤を欠くからである。

日本は海外の社会科学者から最も成功した社会主義国だと皮肉を込めて揶揄されるように真の資本主義社会とは言えない。

資本主義社会ではあり得べからざる度を過ぎた官僚の介入を許しているからである。

資本主義精神である目的合理的精神と行動的禁欲はアングロ・サクソンのピューリタンの中で芽生え発展した。

アングロ・サクソン型資本主義こそ資本主義の本家本元である。

資本主義発祥の地イギリスは、中世時代の海賊の本性を発揮し海外の植民地から富を略奪し資本を蓄積し、その資本で産業を興し資本主義社会を実現した。

資本を蓄積した社会はイギリス以外にも数多く存在したが、何処にも資本主義は芽生えなかった。

資本主義の精神を欠いていたからである。

資本主義社会は革新的な企業家・経営者と資本を提供する資本家・銀行家によって成り立つ。

企業家・経営者は株主利益を最大化するように目的合理的に経営する。会社は株主のものであるからである。

中国は鄧小平の号令によりそれまでの計画経済から社会主義的市場経済政策を採用し資本主義への道を歩むかと思われたが現状はとても資本主義とは言えない。資本主義の母胎となる自由な社会基盤を欠くからである。

日本は海外の社会科学者から最も成功した社会主義国だと皮肉を込めて揶揄されるように真の資本主義社会とは言えない。

資本主義社会ではあり得べからざる度を過ぎた官僚の介入を許しているからである。

資本主義精神である目的合理的精神と行動的禁欲はアングロ・サクソンのピューリタンの中で芽生え発展した。

アングロ・サクソン型資本主義こそ資本主義の本家本元である。

資本主義発祥の地イギリスは、中世時代の海賊の本性を発揮し海外の植民地から富を略奪し資本を蓄積し、その資本で産業を興し資本主義社会を実現した。

資本を蓄積した社会はイギリス以外にも数多く存在したが、何処にも資本主義は芽生えなかった。

資本主義の精神を欠いていたからである。

資本主義社会は革新的な企業家・経営者と資本を提供する資本家・銀行家によって成り立つ。

企業家・経営者は株主利益を最大化するように目的合理的に経営する。会社は株主のものであるからである。

ドナルド・ドーアは自著 『金融が乗っ取る世界経済』 のなかで次のように言っている。

「資本主義が発達するにつれ経済の中で金融の占める割合が大きくなってきた。企業利益のなかで金融の占める割合がアメリカでは1946年から50年の間に9.5%だった金融業の利益の構成比は、2002年に41%に達した。・・・・・

新自由主義思想が支配する民主国家では、生存権、発言の自由など様々な権利があるが近年 ”所有権” が他の権利より優勢になってきた。」 と。

新自由主義的アングロ・サクソン型社会では経済の金融化がすすみ富の分配が不均等になり、格差が拡大する。

またデリバティブ、サブプライムローンに見られる不確実性、不安の増幅と信用の失墜が見られるがこれらは金融資本主義に伴い発生する特性でいわば金融資本主義の副作用である。

だが資本主義にはこれら痛みを伴う副作用を補って余りある特性がある。

だが資本主義にはこれら痛みを伴う副作用を補って余りある特性がある。

イノベーション・革新である。近年のイノベーションはバイオ、インターネット等すべてアングロ・サクソン資本主義社会の中で育った。

資本主義社会でイノベーションが起きなかったらどうなるか。資本主義は衰退し行き着く先は、限られたパイを奪い合う活力なきゼロサム社会に成り果てるであろう。

この意味において革新・イノベーションは資本主義の命と言ってもいい。

アングロ・サクソン型資本主義は、劇薬であり、これを飲むにあたっては副作用も覚悟の上でということになる。

瑞穂の国はいずれの道を採るべきか。

2015年11月9日月曜日

日本型資本主義 2

2013年4月安倍首相の肝いりで 『目指すべき市場経済システムに関する専門委員会』 という日本型資本主義を議論する専門調査会を設置した。

目指すところは、企業の利益配分を株主偏重から家計に払う賃金を増やしやすくする環境整備である。

そして2015年の春闘を前に安倍首相は自ら率先して主要な経済団体に対し賃上げを要請し、経営者側も首相の要請にそれなりに応えた。

会社はだれのものかとの問い対し,日本の経営者が答える決まり文句がある。

「法的には会社は株主のものかもしれないが、株主は儲からないとなればすぐ株を売り払ってしまう。

会社はそこで汗水流して働く経営者と従業員によって成り立つ。実質上会社は経営者と社員のものだ。」

わが国には戦前、機能集団である会社とは別に村落共同体があった。

戦後この村落共同体が機能集団である会社に紛れ込み、会社が機能集団と村落集団を併せ持つ集団と化した。

本来機能集団である会社にはあるまじき会社主催の運動会、文化祭など村落集団が受け持つべき役割をも果たすようになった。

終身雇用制度と企業内組合による労使協調によって経営者は短期の業績に振り回されることなく腰を据えて長期計画を建てることができた。

従業員は会社の発展のためとあれば粉骨砕身、場合によっては無報酬で残業を引き受けた。

会社、経営者、従業員は運命共同体であり、会社のためとあれば極端な場合、違法行為をも辞さない集団と化した。

会社の内と外の規範が異なることが、この種の集団の特徴であることは、社会学者が指摘するところである。

また日本経済の際立った特徴として政治家と官僚の深いかかわりがある。

彼らは利権や利益配分などで財界と癒着し、政官財トライアングル癒着の ”日本株式会社” と揶揄された。

この現象は高度経済成長期に頂点に達し、日本型資本主義の成果と内外で喧伝された。

日本型資本主義の大雑把なスケッチはおおよそこんなものであろうか。

社会学者によれば、資本主義社会になるには、それに叶う条件が充たされなければならないと言う。

明日から資本主義になりますと宣言しただけでなれるものではない、と。

その条件とは、行動的禁欲と目的合理的精神を併せ持つ社会であり、労働は救済であるという社会にのみ資本主義は芽生えると言う。

日本型資本主義は、果たしてこの定義にあてはまるだろうか。

日本にはもともと資本主義が芽生える素地があったという学者もいる。

日本の主神 天照大神ははみずから繭を育て機を織った。天皇陛下は毎年決まって田植えをされ、稲を刈り取られるではないか。

薪を背負って勉学に勤しんだ二宮金次郎の銅像が日本中の小学校校庭にあったではないか。

これぞ日本人が資本主義精神を生得持ち合わせている証左ではないのか。

たしかに日本では勤勉が尊ばれ日本人が資本主義の素養を備えていたことは間違いない。

資本主義社会においては形式的には会社は株主のものである。

形式的にというが、契約がすべての資本主義社会ではこの形式が全てであり、これ以外の解釈はない。

また日本人が資本主義精神を充たしているかと言うと必ずしもそうではない。

特に目的合理的精神の欠如はいかんともし難い。先の大戦でのこの精神の欠如は眼に余る。

日本は軍国主義と非難されたが、日本が軍国主義であったのは精神論のみであり、戦争に勝利するという目的に対する合理的精神が欠如していたと戦争史家は指摘している。

このような観点に立てば日本型資本主義が、資本主義でないこと思い半ばに過ぎよう。

このことを十分腑に落とし込にでおかないとその後の展開が読めなくなってしまう。

次にアングロサクソン型資本主義とは如何なるものだろう。

目指すところは、企業の利益配分を株主偏重から家計に払う賃金を増やしやすくする環境整備である。

そして2015年の春闘を前に安倍首相は自ら率先して主要な経済団体に対し賃上げを要請し、経営者側も首相の要請にそれなりに応えた。

会社はだれのものかとの問い対し,日本の経営者が答える決まり文句がある。

「法的には会社は株主のものかもしれないが、株主は儲からないとなればすぐ株を売り払ってしまう。

会社はそこで汗水流して働く経営者と従業員によって成り立つ。実質上会社は経営者と社員のものだ。」

わが国には戦前、機能集団である会社とは別に村落共同体があった。

戦後この村落共同体が機能集団である会社に紛れ込み、会社が機能集団と村落集団を併せ持つ集団と化した。

本来機能集団である会社にはあるまじき会社主催の運動会、文化祭など村落集団が受け持つべき役割をも果たすようになった。

終身雇用制度と企業内組合による労使協調によって経営者は短期の業績に振り回されることなく腰を据えて長期計画を建てることができた。

従業員は会社の発展のためとあれば粉骨砕身、場合によっては無報酬で残業を引き受けた。

会社、経営者、従業員は運命共同体であり、会社のためとあれば極端な場合、違法行為をも辞さない集団と化した。

会社の内と外の規範が異なることが、この種の集団の特徴であることは、社会学者が指摘するところである。

また日本経済の際立った特徴として政治家と官僚の深いかかわりがある。

彼らは利権や利益配分などで財界と癒着し、政官財トライアングル癒着の ”日本株式会社” と揶揄された。

この現象は高度経済成長期に頂点に達し、日本型資本主義の成果と内外で喧伝された。

日本型資本主義の大雑把なスケッチはおおよそこんなものであろうか。

社会学者によれば、資本主義社会になるには、それに叶う条件が充たされなければならないと言う。

明日から資本主義になりますと宣言しただけでなれるものではない、と。

その条件とは、行動的禁欲と目的合理的精神を併せ持つ社会であり、労働は救済であるという社会にのみ資本主義は芽生えると言う。

日本型資本主義は、果たしてこの定義にあてはまるだろうか。

日本にはもともと資本主義が芽生える素地があったという学者もいる。

日本の主神 天照大神ははみずから繭を育て機を織った。天皇陛下は毎年決まって田植えをされ、稲を刈り取られるではないか。

薪を背負って勉学に勤しんだ二宮金次郎の銅像が日本中の小学校校庭にあったではないか。

これぞ日本人が資本主義精神を生得持ち合わせている証左ではないのか。

たしかに日本では勤勉が尊ばれ日本人が資本主義の素養を備えていたことは間違いない。

資本主義社会においては形式的には会社は株主のものである。

形式的にというが、契約がすべての資本主義社会ではこの形式が全てであり、これ以外の解釈はない。

また日本人が資本主義精神を充たしているかと言うと必ずしもそうではない。

特に目的合理的精神の欠如はいかんともし難い。先の大戦でのこの精神の欠如は眼に余る。

日本は軍国主義と非難されたが、日本が軍国主義であったのは精神論のみであり、戦争に勝利するという目的に対する合理的精神が欠如していたと戦争史家は指摘している。

このような観点に立てば日本型資本主義が、資本主義でないこと思い半ばに過ぎよう。

このことを十分腑に落とし込にでおかないとその後の展開が読めなくなってしまう。

次にアングロサクソン型資本主義とは如何なるものだろう。

2015年11月2日月曜日

日本型資本主義 1

自民党の安倍晋三議員が再び首相に返り咲く直前の2012年12月雑誌文芸春秋2013年1月号に ”新しい国へ” というタイトルで自らの資本主義観を披露している。

「私は瑞穂の国には、瑞穂の国にふさわしい資本主義があるのだろうと思っています。

自由な競争と開かれた経済を重視しつつ、しかし、ウォール街から世界を席巻した、強欲を原動力とするような資本主義ではなく、道義を重んじ、真の豊かさを知る、瑞穂の国には瑞穂の国にふさわしい市場主義の形があります。」

だが安倍議員は首相就任後、瑞穂の国の資本主義など忘れたかのごとく、自らドリルとなって規制を打ち砕きわが国の構造を改革すると内外に宣言し、ひたすらアングロサクソン・新自由主義的政策を推進している。

「私は瑞穂の国には、瑞穂の国にふさわしい資本主義があるのだろうと思っています。

自由な競争と開かれた経済を重視しつつ、しかし、ウォール街から世界を席巻した、強欲を原動力とするような資本主義ではなく、道義を重んじ、真の豊かさを知る、瑞穂の国には瑞穂の国にふさわしい市場主義の形があります。」

だが安倍議員は首相就任後、瑞穂の国の資本主義など忘れたかのごとく、自らドリルとなって規制を打ち砕きわが国の構造を改革すると内外に宣言し、ひたすらアングロサクソン・新自由主義的政策を推進している。

またイギリス人社会学者で日本研究家として知られるロナルド・ドーアは2001年に日・独とアングロサクソンの資本主義の違いについて言及しその行く末についてこう述べた。

「日本型およびドイツ型の資本主義が、ゆくゆくは英米型資本主義に同化するのか - つまりイギリスとアメリカの間の違いぐらいしか両国と違わないようになるのか - という問いかけに対しては、今になっても、この本の最終章を書いた時よりも断定的な結論を下す勇気はない。『結論のない結論』で読者には申し訳ないのだが、あと10年ぐらい待っていただきたい。」

(東洋経済新報社ロナルド・ドーア著藤井眞人訳『日本型資本主義と市場主義の衝突』)

そして12年後の昨年、日本がより一層新自由主義的政策に傾き日本観が変わったと嘆いた。

「私の対日観を変えたのは、その後の憂うべき右傾化である。その原因は、中曽根や小泉など、我の強い政治家個人の世界観の影響もあっただろうが、12年前に書いた『日本型資本主義と市場主義の衝突』(東洋経済新報社)で述べたように、米国のビジネス・スクールや経済学大学院で教育された日本の 【洗脳世代】 が、、官庁や企業や政党で少しずつ昇級して、影響を増して、新自由主義的アメリカのモデルに沿うべく、 【構造改革】 というインチキなスローガンの下で、日本を作りかえようとしてきたことが大きな原因だったと思う。」

(藤原書店ロナルド・ドーア著『幻滅』)

安倍議員によって、”瑞穂の国の” と形容され、またロナルド・ドーアによって”日・独形”と形容されて、アングロサクソン型資本主義と対比される日本型資本主義であるが、この日本型資本主義とは何だろう。アングロサクソン型資本主義とどう違うのか。

そして日本にとってとるべき道とは。

わが国は今趨勢としてロナルド・ドーアが指摘したように日本型資本主義からアングロサクソン形資本主義により比重が移っている。

ここで一度立ち止まってこの問題の是非につき問うてみたい。

そして12年後の昨年、日本がより一層新自由主義的政策に傾き日本観が変わったと嘆いた。

「私の対日観を変えたのは、その後の憂うべき右傾化である。その原因は、中曽根や小泉など、我の強い政治家個人の世界観の影響もあっただろうが、12年前に書いた『日本型資本主義と市場主義の衝突』(東洋経済新報社)で述べたように、米国のビジネス・スクールや経済学大学院で教育された日本の 【洗脳世代】 が、、官庁や企業や政党で少しずつ昇級して、影響を増して、新自由主義的アメリカのモデルに沿うべく、 【構造改革】 というインチキなスローガンの下で、日本を作りかえようとしてきたことが大きな原因だったと思う。」

(藤原書店ロナルド・ドーア著『幻滅』)

安倍議員によって、”瑞穂の国の” と形容され、またロナルド・ドーアによって”日・独形”と形容されて、アングロサクソン型資本主義と対比される日本型資本主義であるが、この日本型資本主義とは何だろう。アングロサクソン型資本主義とどう違うのか。

そして日本にとってとるべき道とは。

わが国は今趨勢としてロナルド・ドーアが指摘したように日本型資本主義からアングロサクソン形資本主義により比重が移っている。

ここで一度立ち止まってこの問題の是非につき問うてみたい。

2015年10月26日月曜日

日本国債考 3

債務危機から財政が破綻しハイパーインフレーションになるという人の根拠は何か。

彼らの主張の根拠を具体的に敷衍してみよう。

まず ”国の借金” について。

ここでいう ”国の借金” とは ”国債” である。国債は法律で定められた発行根拠に基づいて発行される。

発行された国債には当然買い手がいる。日本国債の買い手は昨年度末で90.8%が日本国民である。

直接の買い手は金融機関が大半を占めている。その金融機関に預貯金しているのは主に国内の法人と個人であり間接的ではあるが国民が事実上の買い手ということになる。

次にこの国の借金が ”拡大し続けている” ことについて。

歳出が税収を上回る、いわゆるプライマリーバランス赤字が恒常的に継続しているので国の借金が拡大し続けている。

わが国の累積債務はH26年度末で約1000兆円であり、これはGDPの約2倍である。

さらなる国債の増発は、国債の信用力が問われて価格が下落し金利が上昇する。その結果新たに金利負担が生じる。

このことは現実にそうなっているのではなく将来そうなる恐れがあるというのである。

これら主張の根拠を分析してみよう。

まず国債である。日本国債は円建てで発行されている。”国の借金” である国債は日本円で返済することができる。

次に国債の買い手である。国債の買い手は90%強が国民であり、売り手である国は、大半を自国民に返済することになる。

このことから、”国の借金” を返済するには、通貨発行権を有する国は、必要に応じて円を増刷し自国民に返済することが可能である。

最後に問題となるのが、このように必要に応じて増刷されその結果累積した円がインフレを起こさないかという懸念である。

”国の借金” がH26年度末でもGDPの約2倍であるが、これが増加の一途をたどりインフレそれもハイパーインフレーションを起こさないかという懸念である。

この懸念に関連してクルーグマン教授は分かりやすく解説している。

FRBを日銀に置き換えればそのまま日本にもあてはまる。

「お金をたくさん刷れば、普通はインフレになることくらいだれでも知っている。

でもそれは具体的にはどういう仕組みでそうなるんだろう?

これに答えることが、なぜ現在の条件ではお金を刷ってもインフレが生じないかを理解する鍵となる。

まずは基本から。

FRBは、実際にお金を刷ったりはしない。とはいえ、FRBの行動により財務省がお金を刷る結果となる場合もあるけれど。

FRBがやるのは、資産を買うことだ - 通常は財務省短期証券、つまりアメリカの短期国債だけれど、最近でははるかにいろいろ買い入れるようになった。

また銀行に直接融資もするけれど、実質的な効果は同じだ。

そうした融資を買い取っていると思えばいい。

ここで重要なのは、FRBがそうした資産を買う資金をどこから手に入れるのか、ということだ。

そして答えは、どこからともなく作り出す、というもの。

たとえばFRBは、シティバンクに電話をかけて、財務省証券を10億ドル買いたいと申し出る。シティが承知したら、その証券の所有者がFRBに移転され、FRBはシティに対し、シティの準備高に10億ドルを加算する。

シティバンクをはじめあらゆる商業銀行は、FRBにそういう準備高というのを預金してあるのだ(銀行は、一般人が銀行口座を使うのと同じ形でこの準備金口座を使える。小切手も切れるし、顧客が望めばその資金を現金で引き出すこともできる)。

そして、その準備高に10億ドルを追加する裏付けは何もない。FRBは、好き勝手なときにお金を捻出する独特の権利を持っている。

次に何が起きるだろう? 通常の時なら、シティは金利ゼロか低利の準備金口座に資金を寝かせておくのはごめんなので、資金を引き出して融資に使う。

貸した資金のほとんどは、シティや他の銀行に戻ってくる - が、ほとんどであって、全額ではない。

というのも人々は富の一部を通貨、つまり死んだ大統領の肖像がついた紙切れで持ちたがるからだ。銀行に戻ってきた分の資金は、さらに融資できて、それが繰り返される。

とはいえ、それがどうすればインフレにつながるの? 直接はつながらない。

ブロガーのカール・スミスは『無原罪のインフレ』という便利な用語を考案した。これはお金を刷るだけで、通常の需要と供給の力をバイパスして何やら物価が押し上げられるという信念だ。

でも、そんな具合には機能しない。企業は別に、お金が増えたというだけで値段を引き上げようと思ったりはしない。

値段を上げるのは、自分の商品の需要が上がって、値段を上げてもあまり客が逃げないとにらむからだ。

労働者も、金融緩和のニュースを新聞で読んだからといって給料引き上げを求めたりはしない。求人が増えて、交渉力が高まったから引き上げを求める。

『お金を刷る』 - 実際にはFRBがその権限によって作り出した資金で資産を買う - のがインフレにつながるのは、そうしたFRBの購買が開始した金融緩和が、高い支出と高い需要につながるからだ。

そしてここからすぐにわかるのは、お金の印刷がインフレにつながるのは経済の過熱につながる好景気を通じてなのだ、ということだ。

好況にならなければインフレも起きない。経済が停滞したままなら、お金を作り出してもインフレ的な影響は心配しなくていい。

(ハヤカワ文庫ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

インフレとは物の価値が上がり貨幣価値が下がることであるので、単純にお金が増えればインフレになると思いがちだが、それは間違っているとクルーグマン教授は言う。

眠っているお金がいくら増えてもインフレにはならない。インフレになるには需要をともなうお金が増えなければならない。供給に対し需要過多となってはじめてインフレになる。

従ってデフレ下の日本でインフレを心配することはない。仮に過熱するほど好況になればインフレを心配しなければならないが、そういう事態になれば税収が増えるから債務危機も遠のく。

わが国の財政当局はこれらを踏まえて、アメリカの格付け会社宛に反論の意見書を提出する一方で、国内向けには、広報で臆面もなく債務危機を煽っている。

自省の利益のために情報を操作しているとすれば、それは国民に対する愚弄である。かかることが先進国を自認するわが国で堂々とまかり通っている。

リンカーンは言った、多数の人を長期間に亘って欺き続けることは出来ない、と。 いづれ国民がこの虚偽に気づく日がくるであろう。

ー おれにも出来る。同様、どんな奴隷でも、おのれの手で囚れ の境涯を打ち切る力はもっているはずだ。

ー それなら、なぜシーザーを暴君にさせるのだ?

かわいそうに! あの男だとて、好きこのんで狼になりはしまい、ローマ人を挙げて羊の群れと思いさえしなければな。

獅子にもなるまい、ローマ人が牝鹿でなければな。

シェークスピア 福田恒存訳『ジュリアス・シーザー』

彼らの主張の根拠を具体的に敷衍してみよう。

まず ”国の借金” について。

ここでいう ”国の借金” とは ”国債” である。国債は法律で定められた発行根拠に基づいて発行される。

発行された国債には当然買い手がいる。日本国債の買い手は昨年度末で90.8%が日本国民である。

直接の買い手は金融機関が大半を占めている。その金融機関に預貯金しているのは主に国内の法人と個人であり間接的ではあるが国民が事実上の買い手ということになる。

次にこの国の借金が ”拡大し続けている” ことについて。

歳出が税収を上回る、いわゆるプライマリーバランス赤字が恒常的に継続しているので国の借金が拡大し続けている。

わが国の累積債務はH26年度末で約1000兆円であり、これはGDPの約2倍である。

さらなる国債の増発は、国債の信用力が問われて価格が下落し金利が上昇する。その結果新たに金利負担が生じる。

このことは現実にそうなっているのではなく将来そうなる恐れがあるというのである。

これら主張の根拠を分析してみよう。

まず国債である。日本国債は円建てで発行されている。”国の借金” である国債は日本円で返済することができる。

次に国債の買い手である。国債の買い手は90%強が国民であり、売り手である国は、大半を自国民に返済することになる。

このことから、”国の借金” を返済するには、通貨発行権を有する国は、必要に応じて円を増刷し自国民に返済することが可能である。

最後に問題となるのが、このように必要に応じて増刷されその結果累積した円がインフレを起こさないかという懸念である。

”国の借金” がH26年度末でもGDPの約2倍であるが、これが増加の一途をたどりインフレそれもハイパーインフレーションを起こさないかという懸念である。

この懸念に関連してクルーグマン教授は分かりやすく解説している。

FRBを日銀に置き換えればそのまま日本にもあてはまる。

「お金をたくさん刷れば、普通はインフレになることくらいだれでも知っている。

でもそれは具体的にはどういう仕組みでそうなるんだろう?

これに答えることが、なぜ現在の条件ではお金を刷ってもインフレが生じないかを理解する鍵となる。

まずは基本から。

FRBは、実際にお金を刷ったりはしない。とはいえ、FRBの行動により財務省がお金を刷る結果となる場合もあるけれど。

FRBがやるのは、資産を買うことだ - 通常は財務省短期証券、つまりアメリカの短期国債だけれど、最近でははるかにいろいろ買い入れるようになった。

また銀行に直接融資もするけれど、実質的な効果は同じだ。

そうした融資を買い取っていると思えばいい。

ここで重要なのは、FRBがそうした資産を買う資金をどこから手に入れるのか、ということだ。

そして答えは、どこからともなく作り出す、というもの。

たとえばFRBは、シティバンクに電話をかけて、財務省証券を10億ドル買いたいと申し出る。シティが承知したら、その証券の所有者がFRBに移転され、FRBはシティに対し、シティの準備高に10億ドルを加算する。

シティバンクをはじめあらゆる商業銀行は、FRBにそういう準備高というのを預金してあるのだ(銀行は、一般人が銀行口座を使うのと同じ形でこの準備金口座を使える。小切手も切れるし、顧客が望めばその資金を現金で引き出すこともできる)。

そして、その準備高に10億ドルを追加する裏付けは何もない。FRBは、好き勝手なときにお金を捻出する独特の権利を持っている。

次に何が起きるだろう? 通常の時なら、シティは金利ゼロか低利の準備金口座に資金を寝かせておくのはごめんなので、資金を引き出して融資に使う。

貸した資金のほとんどは、シティや他の銀行に戻ってくる - が、ほとんどであって、全額ではない。

というのも人々は富の一部を通貨、つまり死んだ大統領の肖像がついた紙切れで持ちたがるからだ。銀行に戻ってきた分の資金は、さらに融資できて、それが繰り返される。

とはいえ、それがどうすればインフレにつながるの? 直接はつながらない。

ブロガーのカール・スミスは『無原罪のインフレ』という便利な用語を考案した。これはお金を刷るだけで、通常の需要と供給の力をバイパスして何やら物価が押し上げられるという信念だ。

でも、そんな具合には機能しない。企業は別に、お金が増えたというだけで値段を引き上げようと思ったりはしない。

値段を上げるのは、自分の商品の需要が上がって、値段を上げてもあまり客が逃げないとにらむからだ。

労働者も、金融緩和のニュースを新聞で読んだからといって給料引き上げを求めたりはしない。求人が増えて、交渉力が高まったから引き上げを求める。

『お金を刷る』 - 実際にはFRBがその権限によって作り出した資金で資産を買う - のがインフレにつながるのは、そうしたFRBの購買が開始した金融緩和が、高い支出と高い需要につながるからだ。

そしてここからすぐにわかるのは、お金の印刷がインフレにつながるのは経済の過熱につながる好景気を通じてなのだ、ということだ。

好況にならなければインフレも起きない。経済が停滞したままなら、お金を作り出してもインフレ的な影響は心配しなくていい。

(ハヤカワ文庫ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

インフレとは物の価値が上がり貨幣価値が下がることであるので、単純にお金が増えればインフレになると思いがちだが、それは間違っているとクルーグマン教授は言う。

眠っているお金がいくら増えてもインフレにはならない。インフレになるには需要をともなうお金が増えなければならない。供給に対し需要過多となってはじめてインフレになる。

従ってデフレ下の日本でインフレを心配することはない。仮に過熱するほど好況になればインフレを心配しなければならないが、そういう事態になれば税収が増えるから債務危機も遠のく。

わが国の財政当局はこれらを踏まえて、アメリカの格付け会社宛に反論の意見書を提出する一方で、国内向けには、広報で臆面もなく債務危機を煽っている。

自省の利益のために情報を操作しているとすれば、それは国民に対する愚弄である。かかることが先進国を自認するわが国で堂々とまかり通っている。

リンカーンは言った、多数の人を長期間に亘って欺き続けることは出来ない、と。 いづれ国民がこの虚偽に気づく日がくるであろう。

それにしても財政当局は、シェークスピア劇のたとえ話のように国民を羊の群れや牝鹿とでも思っているのだろうか。

ー おれにも出来る。同様、どんな奴隷でも、おのれの手で囚れ の境涯を打ち切る力はもっているはずだ。

ー それなら、なぜシーザーを暴君にさせるのだ?

かわいそうに! あの男だとて、好きこのんで狼になりはしまい、ローマ人を挙げて羊の群れと思いさえしなければな。

獅子にもなるまい、ローマ人が牝鹿でなければな。

シェークスピア 福田恒存訳『ジュリアス・シーザー』

2015年10月19日月曜日

日本国債考 2

日本国債に早くから懸念を表明し、日本国債の空売りをも進めてきた人がいる。

経済評論家で参議院議員でもある藤巻健史氏である。彼はその道では ”伝説のディーラ” の異名を持つプロである。

彼は10年近く前から日本財政の危うさを指摘し、今に国債も円も暴落しハイパーインフレになると著作や講演活動を通じて発信している。

不釣合いな円高と財政悪化こそ彼の主張の根拠であり、それはマーケット現場に30年近く身をおいた肌感覚であるといっている。

藤巻氏は信念からハイパーインフレーションを懸念しているようだ。

が、信念からではなく、プロパガンダの役目からハイパーインフレーションを主張している人がいる。

財政金融関係の審議会等政府が主催する会議や懇談会のメンバーに名を連ねている学者、評論家等であり人数的にはこちらのほうが多いように見受けられる、少なくともメディアに登場する人物はこちらの方が多い。

彼らの多くは政府というより財務省のプロパガンダの役目を担っている。

その主張の根拠は、財務省のそれと同じである。

曰く、このまま ”国の借金” が拡大していけば財政が破綻し、その結果国債が暴落しハイパーインフレーションになる、と。

彼等はまた消費税10%を延期すれば国債は暴落し金利が跳ね上がると主張した人々と重なる。

債務危機から財政破綻とかハイパーインフレーションを主張してきた人たちは現時点ではその予想はことごとく外れている。

長期金利は低下し続け今や国際的にもスイスに次ぐ低さの 0.5% 以下で安定している。

ここ10年以上日本の債務危機はすぐにでもやってくると言う人がいたが危機はいっこうにこない。

ポール・クルーグマン教授は、日本の金利上昇に賭けた投資家は損ばかり重ね日本国債の空売りは ”死の取引” とまで言われるようになったと自著で紹介している。

先月もアメリカ格付け会社3社は主に財政上の理由から日本国債を格下げしたが、長期金利は微動だにしなかった。

近い将来、国債暴落、金利暴騰の懸念はないとは断言できないが、その可能性は限りなく低い。

ほかならぬ財務省もその根拠を外国向けに発信している。

2002年アメリカ格付け会社3社が日本国債を格下げした(ムーディーがAa3、S$PがAA-、フィッチがAA)。

これに対し財務省は、黒田東彦財務官(現日銀総裁)名で2002年4月30日付けで格付け会社に反論している。

(2) 格付けは財政状態のみならず、広い経済全体の文脈、特に経済のファンダメンタルズを考慮し、総合的に判断されるべきである。

例えば、以下の要素をどのように評価しているのか。

・ マクロ的に見れば、日本は世界最大の貯蓄超過国

・ その結果、国債はほとんど国内で極めて低金利で安定的に消化されている

・ 日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最高

(3) 各国間の格付けの整合性に疑問。次のような例はどのように説明されるのか。

・ 一人当たりのGDPが日本の1/3でかつ大きな経常赤字国でも、日本より格付けが高い国がある。

・ 1976年のポンド危機とIMF借入れの僅か2年後(1978年)に発行された英国の外債や双子の赤字の持続性が疑問視された1980年代半ばの米国債はAAA格を維持した。

・ 日本国債がシングルAに格下げされれば、日本より経済のファンダメンタルズではるかに格差のある新興市場国と同格付けとなる。 (財務省ホームページから)

自国通貨建てで発行され、大半を(当時で95%)国内で消化されている日本国債はデフォルトは考えられないと反論している。

この事情は現在において多少変化し国内消化が95%から90.8%になったが(H26年度末日銀資金循環統計)決定的とはいえない。

財務省が広報で発信していることと、同じ財務省が外国格付け会社へ発信していることは同じではない。むしろ間逆である。

どちらが正しくてどちらが間違っているのか。ことはわが国の財政政策決定にかかわる重大事である。

政治家のみならず国民に対しても国債や財政についてのリテラシーが問われている。

経済評論家で参議院議員でもある藤巻健史氏である。彼はその道では ”伝説のディーラ” の異名を持つプロである。

彼は10年近く前から日本財政の危うさを指摘し、今に国債も円も暴落しハイパーインフレになると著作や講演活動を通じて発信している。

不釣合いな円高と財政悪化こそ彼の主張の根拠であり、それはマーケット現場に30年近く身をおいた肌感覚であるといっている。

藤巻氏は信念からハイパーインフレーションを懸念しているようだ。

が、信念からではなく、プロパガンダの役目からハイパーインフレーションを主張している人がいる。

財政金融関係の審議会等政府が主催する会議や懇談会のメンバーに名を連ねている学者、評論家等であり人数的にはこちらのほうが多いように見受けられる、少なくともメディアに登場する人物はこちらの方が多い。

彼らの多くは政府というより財務省のプロパガンダの役目を担っている。

その主張の根拠は、財務省のそれと同じである。

曰く、このまま ”国の借金” が拡大していけば財政が破綻し、その結果国債が暴落しハイパーインフレーションになる、と。

彼等はまた消費税10%を延期すれば国債は暴落し金利が跳ね上がると主張した人々と重なる。

債務危機から財政破綻とかハイパーインフレーションを主張してきた人たちは現時点ではその予想はことごとく外れている。

長期金利は低下し続け今や国際的にもスイスに次ぐ低さの 0.5% 以下で安定している。

ここ10年以上日本の債務危機はすぐにでもやってくると言う人がいたが危機はいっこうにこない。

ポール・クルーグマン教授は、日本の金利上昇に賭けた投資家は損ばかり重ね日本国債の空売りは ”死の取引” とまで言われるようになったと自著で紹介している。

先月もアメリカ格付け会社3社は主に財政上の理由から日本国債を格下げしたが、長期金利は微動だにしなかった。

近い将来、国債暴落、金利暴騰の懸念はないとは断言できないが、その可能性は限りなく低い。

ほかならぬ財務省もその根拠を外国向けに発信している。

2002年アメリカ格付け会社3社が日本国債を格下げした(ムーディーがAa3、S$PがAA-、フィッチがAA)。

これに対し財務省は、黒田東彦財務官(現日銀総裁)名で2002年4月30日付けで格付け会社に反論している。

外国格付け会社宛意見書要旨抜粋

(1) 日・米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとして如何なる事態を想定しているのか。

(1) 日・米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとして如何なる事態を想定しているのか。

(2) 格付けは財政状態のみならず、広い経済全体の文脈、特に経済のファンダメンタルズを考慮し、総合的に判断されるべきである。

例えば、以下の要素をどのように評価しているのか。

・ マクロ的に見れば、日本は世界最大の貯蓄超過国

・ その結果、国債はほとんど国内で極めて低金利で安定的に消化されている

・ 日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最高

(3) 各国間の格付けの整合性に疑問。次のような例はどのように説明されるのか。

・ 一人当たりのGDPが日本の1/3でかつ大きな経常赤字国でも、日本より格付けが高い国がある。

・ 1976年のポンド危機とIMF借入れの僅か2年後(1978年)に発行された英国の外債や双子の赤字の持続性が疑問視された1980年代半ばの米国債はAAA格を維持した。

・ 日本国債がシングルAに格下げされれば、日本より経済のファンダメンタルズではるかに格差のある新興市場国と同格付けとなる。 (財務省ホームページから)

自国通貨建てで発行され、大半を(当時で95%)国内で消化されている日本国債はデフォルトは考えられないと反論している。

この事情は現在において多少変化し国内消化が95%から90.8%になったが(H26年度末日銀資金循環統計)決定的とはいえない。

財務省が広報で発信していることと、同じ財務省が外国格付け会社へ発信していることは同じではない。むしろ間逆である。

どちらが正しくてどちらが間違っているのか。ことはわが国の財政政策決定にかかわる重大事である。

政治家のみならず国民に対しても国債や財政についてのリテラシーが問われている。

2015年10月12日月曜日

日本国債考 1

財務省は広報で ”国の借金の残高はどれくらい?” というタイトルで

「日本の公債残高は年々増加し平成26年度末の公債残高は780兆円になると予想され、これは税収の約16年分に相当する。

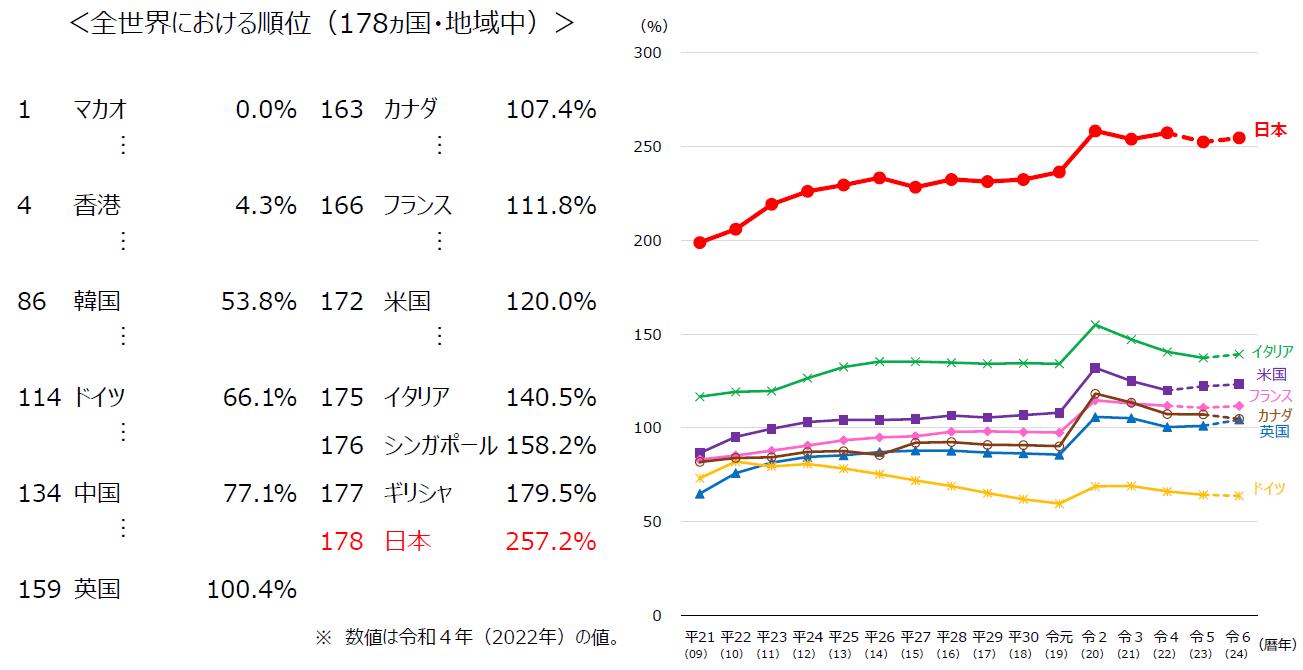

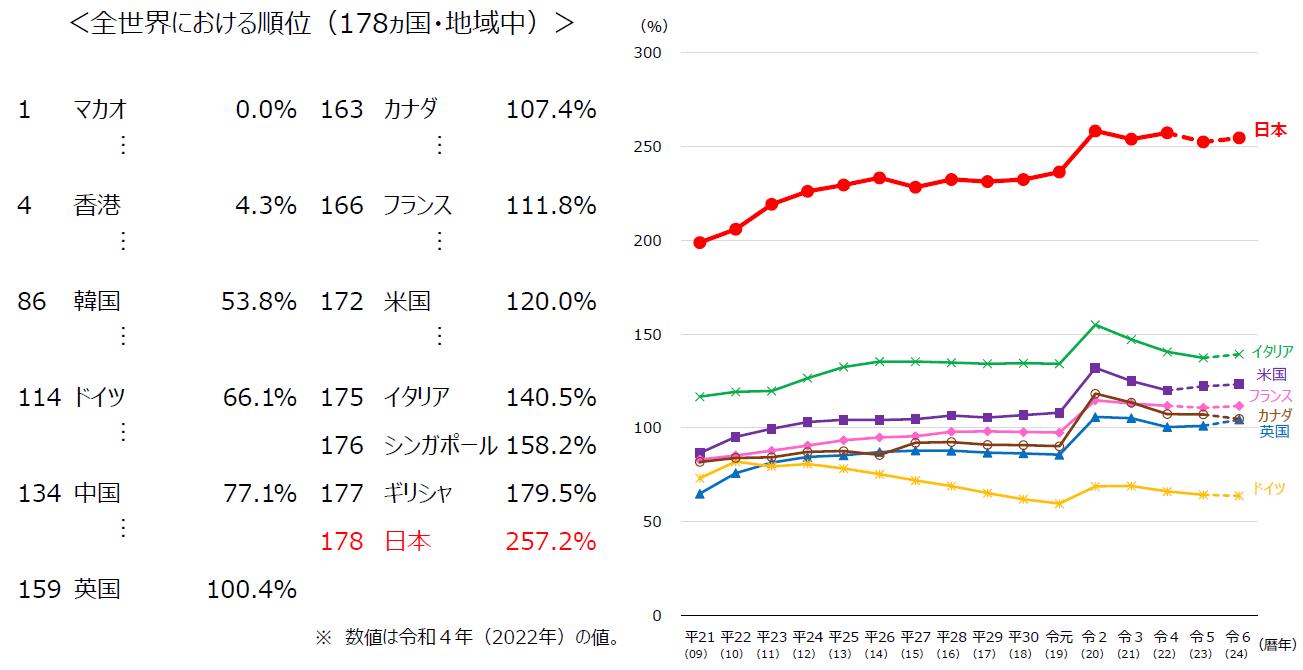

つまり将来世代に大きな負担を残すことになる。また債務残高の対GDP比は90年代後半に財政健全化を進めた先進国と比較し日本は急速に悪化し最悪の水準になっている。」

と述べている。

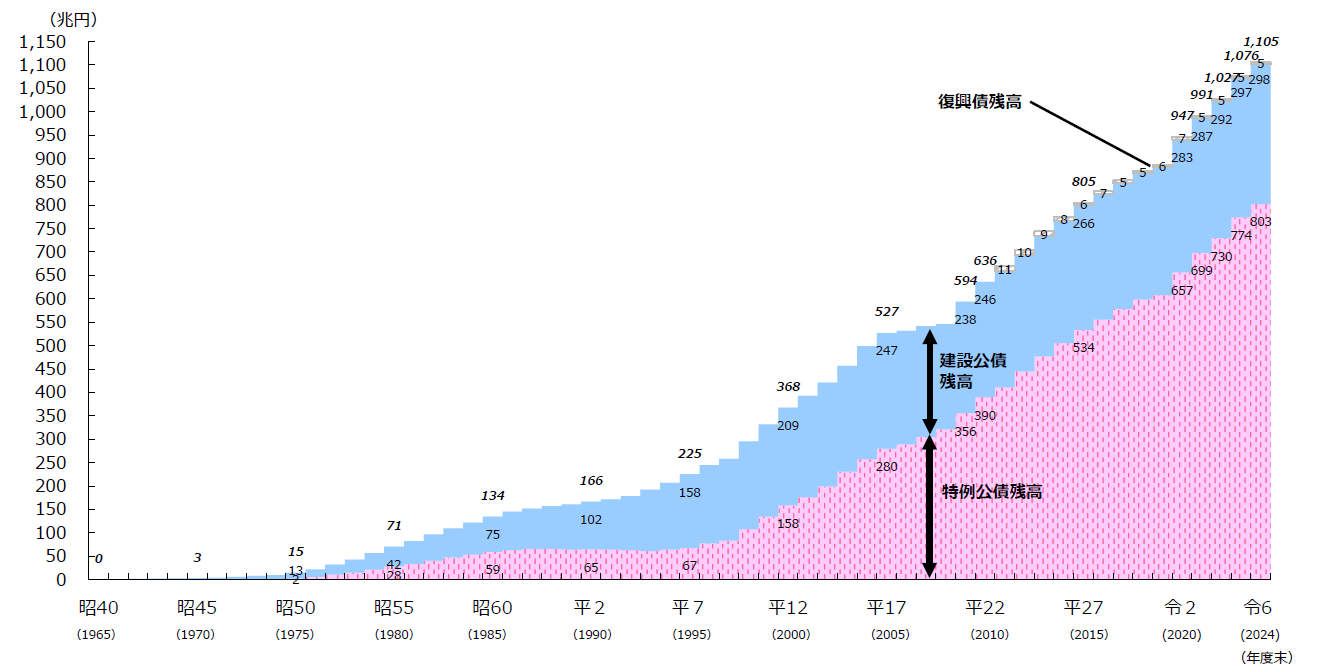

(関連グラフ 下図 いづれも財務省ホームページから)

公債残高の累増

債務残高の国債比較(対GDP比)

また財務省は同広報で ”もし金利が上昇したら” というタイトルで

「景気の低迷などにより金利の低下も同時に進んでいることから公債の利払い費は、残高の増加にも拘らず抑えられているが、もし今後金利が上昇すれば公債の利払い費もいっきに増加に転じることが考えられる。」

と言っている。

そして極めつきの説明として、”日本の財政を家計に例えると、借金はいくら?” で

「平成26年度の一般会計予算をもとに日本の財政を月々の家計に例えると

仮に月収30万円の家計が、ひと月の生活費として53万円を使っていることになる。不足分23万円を借金で補い、家計を成り立たせている。

こうした借金が累積して5143万円のローン残高を抱えていることになる。」

と分かり易く説明している。

一方、アメリカの格付け会社 S$P は先月日本を一段階格下げし A+ とした。これに先立ちムーディーズは昨年12月 A1 に、フィーッチは今年4月 A ににそれぞれ一段階格下げしている。

日本の財政は、財務省の広報によれば前述のごとく深刻そのものである。

アメリカの格付け会社は3社そろって日本を中国や韓国以下に格付けしている。

日本の財政および金融に詳しい学者や専門家といわれる多くの人たちは、財務省の広報に呼応するかのように、日本国債に懸念を表明している。

国債に信用がないということは、その国に信用がないということであり尋常ではない。

国債に懸念を表明している人たちの懸念の根拠をもとにこの問題について考えてみよう。

「日本の公債残高は年々増加し平成26年度末の公債残高は780兆円になると予想され、これは税収の約16年分に相当する。

つまり将来世代に大きな負担を残すことになる。また債務残高の対GDP比は90年代後半に財政健全化を進めた先進国と比較し日本は急速に悪化し最悪の水準になっている。」

と述べている。

(関連グラフ 下図 いづれも財務省ホームページから)

公債残高の累増

債務残高の国債比較(対GDP比)

また財務省は同広報で ”もし金利が上昇したら” というタイトルで

「景気の低迷などにより金利の低下も同時に進んでいることから公債の利払い費は、残高の増加にも拘らず抑えられているが、もし今後金利が上昇すれば公債の利払い費もいっきに増加に転じることが考えられる。」

と言っている。

そして極めつきの説明として、”日本の財政を家計に例えると、借金はいくら?” で

「平成26年度の一般会計予算をもとに日本の財政を月々の家計に例えると

仮に月収30万円の家計が、ひと月の生活費として53万円を使っていることになる。不足分23万円を借金で補い、家計を成り立たせている。

こうした借金が累積して5143万円のローン残高を抱えていることになる。」

と分かり易く説明している。

一方、アメリカの格付け会社 S$P は先月日本を一段階格下げし A+ とした。これに先立ちムーディーズは昨年12月 A1 に、フィーッチは今年4月 A ににそれぞれ一段階格下げしている。

日本の財政は、財務省の広報によれば前述のごとく深刻そのものである。

アメリカの格付け会社は3社そろって日本を中国や韓国以下に格付けしている。

日本の財政および金融に詳しい学者や専門家といわれる多くの人たちは、財務省の広報に呼応するかのように、日本国債に懸念を表明している。

国債に信用がないということは、その国に信用がないということであり尋常ではない。

国債に懸念を表明している人たちの懸念の根拠をもとにこの問題について考えてみよう。

2015年10月5日月曜日

成長の罠

かってナチスドイツのヒットラーは政権を取るまえ、彼の著書 『わが闘争』 で,

”嘘であっても声を大にして絶え間なく語れば、人はやがてそれを信じるようになる。”

と言った。

フォルクスワーゲンは自社のディーゼルエンジン車はクリーンだと言い続けた。だがその嘘はついに暴かれた。

”少数の人を長期に亘り騙すとこはできる、また多数の人を一時的に騙すこともできる。だが多数の人を長期に亘り騙すことはできない”

これはアメリカ第16代大統領エイブラハム・リンカーンの言葉だが、このことはそのままフォルクスワーゲン社のディーゼルエンジン車についてもいえる。

ドイツは戦後、ナチスドイツのユダヤ人排斥の負の遺産を払拭すべく移民や難民を率先して受け入れてきた。同時に国際社会に先がけて環境問題に対してもいち早くクリーンエネルギー政策に取り組んできた。

ドイツ国民にとって今回の事件は晴天の霹靂であったに違いない。

なぜこのようなことになったのか?

フォルクスワーゲン一社だけの問題なのか、はたまたドイツ国の構造的な問題なのか。

今後の調査の進展を待つ他ないが、一つだけ確からしいことはフォルクスワーゲンが全世界に車を販売するグローバル企業であり、グローバル企業が陥りがちな 『成長の罠』 に陥ったことである。

『成長の罠』 とは何か?

株式投資でもこの言葉は使われるがここでは別の意味を意図する。

それは成長を運命づけられた人が、過度に成長へ執着することによって陥る罠を意味する。

動機は株主の期待に応えたいとか、シェアを伸ばして経営者の権限を揺るぎないものにしたいとかいろいろあるだろう。

この過度の執着は呪縛となってフォルクスワーゲンを成長の罠に陥らせた要因の一つとなったと言っても過言ではなかろう。

成長への執着がなければ企業の成長は覚束ないが、それが過度になれば逆に企業を罠に陥れる。

げに心すべきは過度の執着!

”嘘であっても声を大にして絶え間なく語れば、人はやがてそれを信じるようになる。”

と言った。

フォルクスワーゲンは自社のディーゼルエンジン車はクリーンだと言い続けた。だがその嘘はついに暴かれた。

”少数の人を長期に亘り騙すとこはできる、また多数の人を一時的に騙すこともできる。だが多数の人を長期に亘り騙すことはできない”

これはアメリカ第16代大統領エイブラハム・リンカーンの言葉だが、このことはそのままフォルクスワーゲン社のディーゼルエンジン車についてもいえる。

ドイツは戦後、ナチスドイツのユダヤ人排斥の負の遺産を払拭すべく移民や難民を率先して受け入れてきた。同時に国際社会に先がけて環境問題に対してもいち早くクリーンエネルギー政策に取り組んできた。

ドイツ国民にとって今回の事件は晴天の霹靂であったに違いない。

なぜこのようなことになったのか?

フォルクスワーゲン一社だけの問題なのか、はたまたドイツ国の構造的な問題なのか。

今後の調査の進展を待つ他ないが、一つだけ確からしいことはフォルクスワーゲンが全世界に車を販売するグローバル企業であり、グローバル企業が陥りがちな 『成長の罠』 に陥ったことである。

『成長の罠』 とは何か?

株式投資でもこの言葉は使われるがここでは別の意味を意図する。

それは成長を運命づけられた人が、過度に成長へ執着することによって陥る罠を意味する。

動機は株主の期待に応えたいとか、シェアを伸ばして経営者の権限を揺るぎないものにしたいとかいろいろあるだろう。

この過度の執着は呪縛となってフォルクスワーゲンを成長の罠に陥らせた要因の一つとなったと言っても過言ではなかろう。

成長への執着がなければ企業の成長は覚束ないが、それが過度になれば逆に企業を罠に陥れる。

げに心すべきは過度の執着!

2015年9月28日月曜日

民主主義と多数決 2

多数決と民主主義は、7世紀初頭の日本に既にあった。聖徳太子が作ったとされる17条憲法がそれである。

この憲法には、日本独特の多数決と民主主義に関連する条文がある。

いかにも日本的な、第一条の”和を以って貴しと為す” という精神が全文の背景にある。

第十条には自分と異なる意見に耳を傾けよ諭し、第十七条には大事については判断を誤らないようみんなで相談して決めよ、とある。

日本では物事を決めるときは話し合いが最優先され誰か一人が決断して決めるということはまれである。

裏返せば決断の主体がいないため責任を負うものもいないということになる。

日本でもっとも独裁的な人物とされる織田信長とか大久保利通でさえ、物事を決める時には、部下から上申されものに承諾を与えるという形式をとったといわれる。

この点ヒットラーとかスターリン等西洋の独裁者とは異なる。彼らは一人で決断し自らの考えを一方的に命令した。

戦時中の出征兵士激励のために国旗に円環状に署名された寄せ書きがあるが、この慣習は遠く足利時代に一揆に用いられた傘連判状に似ていて、これに起源があるのかもいれない。

傘連判状は筆頭人がいないので誰が首謀者かわからないようにしたといわれる。

また何か物事を決めるときには『多数』できめこの傘連判状に署名した。

このような多数決方式は現代民主主義に似ている。

このため伝統的に日本人はこのような多数決によって物事をきめたので、日本には足利時代から既に民主主義であったともいえる。

だが、それは日本的民主主義ではあるが、西洋に起源をもつ近代民主主義とは異なる。

民主主義については既に本ブログで言及したが、多数決であればただちに民主主義であるとは限らない。

丸山真男教授は、民主主義は 『そこにある』 完成されたものではなく、絶えず育て守っていくべきもの、いわば民主主義は永久革命であると言った。

多数決原理が民主主義の絶対条件であるなどと理解したらそれは誤解である。

たとえば独裁者ヒットラーは正当な手続きで政権の座につき、多数決につぐ多数決を重ね独裁を揺るぎないものにし、ついには

多数決原理を利用し民主主義を圧殺してしまった。

これとは逆に多数決を否定したらどうなるか。

中世まで大国であったポーランドは議会の議決は多数決によらず全会一致でなければ議決できなかったため、議会が機能せず衰退していった。

多数決は民主主義の基礎ではあるが、いわば諸刃の剣で、民主主義を生かしもするし殺しもする。

戦後の日本は、アメリカ占領軍司令官のマッカーサーによって、『そこにある』 民主主義を与えられ後生大事にありがたく守り通してきた。

丸山真男教授が言うように 『そこにある』 民主主義は、本来の民主主義とは似て非なるものだ。

そこには近代民主主義で最も重要な 『作為の契機』 が欠如している。

自分たちでかちとったという契機が欠如している。

『作為の契機』 の基礎は契約だ。人が作ったものは人が自由に変えられる。

西洋の契約は近代以前はユダヤ教やキリスト教の 『神との契約』 であったものが近代になって『人間との契約』になった。

神との契約では人間は自由自在に変えることなどできない。だが人間との契約であれば、人間が作ったものは自由自在に変えることができる。

これこそ作為の契機であり近代民主主義はこの原則のうえに成り立っている。

近代法での責任はそれに対応する権限があってはじめて生じるものであり、これによって近代民主主義は成り立っている。

日本では、多数決原理にしても、この作為の契機が欠如しているため、多数決がもたらす弊害に思い至らない。ただ多数決に従えば民主主義であると単純に考えがちである。

このため多数決を妨げられると民主主義への妨害と考えてしまう。

責任問題にしても、与えられた権限をはるかに越えて無限責任を負わされる。また選挙時の公約は必ずしも厳格に守られない。有権者もそのことに寛容である。契約という概念が乏しいからに他ならない。

戦後70年経過したが、日本には未だに近代民主主義が根づいたとは言い難い。今回の安保関連法案採決の混乱はそれを物語っている。

この憲法には、日本独特の多数決と民主主義に関連する条文がある。

いかにも日本的な、第一条の”和を以って貴しと為す” という精神が全文の背景にある。

第十条には自分と異なる意見に耳を傾けよ諭し、第十七条には大事については判断を誤らないようみんなで相談して決めよ、とある。

日本では物事を決めるときは話し合いが最優先され誰か一人が決断して決めるということはまれである。

裏返せば決断の主体がいないため責任を負うものもいないということになる。

日本でもっとも独裁的な人物とされる織田信長とか大久保利通でさえ、物事を決める時には、部下から上申されものに承諾を与えるという形式をとったといわれる。

この点ヒットラーとかスターリン等西洋の独裁者とは異なる。彼らは一人で決断し自らの考えを一方的に命令した。

戦時中の出征兵士激励のために国旗に円環状に署名された寄せ書きがあるが、この慣習は遠く足利時代に一揆に用いられた傘連判状に似ていて、これに起源があるのかもいれない。

傘連判状は筆頭人がいないので誰が首謀者かわからないようにしたといわれる。

また何か物事を決めるときには『多数』できめこの傘連判状に署名した。

このような多数決方式は現代民主主義に似ている。

このため伝統的に日本人はこのような多数決によって物事をきめたので、日本には足利時代から既に民主主義であったともいえる。

だが、それは日本的民主主義ではあるが、西洋に起源をもつ近代民主主義とは異なる。

民主主義については既に本ブログで言及したが、多数決であればただちに民主主義であるとは限らない。

丸山真男教授は、民主主義は 『そこにある』 完成されたものではなく、絶えず育て守っていくべきもの、いわば民主主義は永久革命であると言った。

多数決原理が民主主義の絶対条件であるなどと理解したらそれは誤解である。

たとえば独裁者ヒットラーは正当な手続きで政権の座につき、多数決につぐ多数決を重ね独裁を揺るぎないものにし、ついには

多数決原理を利用し民主主義を圧殺してしまった。

これとは逆に多数決を否定したらどうなるか。

中世まで大国であったポーランドは議会の議決は多数決によらず全会一致でなければ議決できなかったため、議会が機能せず衰退していった。

多数決は民主主義の基礎ではあるが、いわば諸刃の剣で、民主主義を生かしもするし殺しもする。

戦後の日本は、アメリカ占領軍司令官のマッカーサーによって、『そこにある』 民主主義を与えられ後生大事にありがたく守り通してきた。

丸山真男教授が言うように 『そこにある』 民主主義は、本来の民主主義とは似て非なるものだ。

そこには近代民主主義で最も重要な 『作為の契機』 が欠如している。

自分たちでかちとったという契機が欠如している。

『作為の契機』 の基礎は契約だ。人が作ったものは人が自由に変えられる。

西洋の契約は近代以前はユダヤ教やキリスト教の 『神との契約』 であったものが近代になって『人間との契約』になった。

神との契約では人間は自由自在に変えることなどできない。だが人間との契約であれば、人間が作ったものは自由自在に変えることができる。

これこそ作為の契機であり近代民主主義はこの原則のうえに成り立っている。

近代法での責任はそれに対応する権限があってはじめて生じるものであり、これによって近代民主主義は成り立っている。

日本では、多数決原理にしても、この作為の契機が欠如しているため、多数決がもたらす弊害に思い至らない。ただ多数決に従えば民主主義であると単純に考えがちである。

このため多数決を妨げられると民主主義への妨害と考えてしまう。

責任問題にしても、与えられた権限をはるかに越えて無限責任を負わされる。また選挙時の公約は必ずしも厳格に守られない。有権者もそのことに寛容である。契約という概念が乏しいからに他ならない。

戦後70年経過したが、日本には未だに近代民主主義が根づいたとは言い難い。今回の安保関連法案採決の混乱はそれを物語っている。

2015年9月21日月曜日

民主主義と多数決 1

先週、安保関連法案が与党の多数で可決され集団的自衛権が行使可能となった。

採決をめぐって世論は真っ二つに割れた。新聞も産経、日経、読売は『成立』と報じ、毎日、東京、朝日は『強行』と報じた。

野党は、十分議論が尽くされないで多数決に頼った与党の横暴であると声高に叫ぶ。

これに対し与党は十分な時間をとって議論した、決める時期が来たので決めなければ与党の責任が果たせないと言う。

今回の採決は1960年5月の岸内閣による日米安保改定の採決の再来を想起させる。

1960年の採決は安保闘争といわれるほどの国民運動であった。

今回の採決を見る限り程度の差はあれ日本社会は当時と何も変わっていない。とりわけ多数決原理と民主主義の理解という点において。

与党は議論を尽くしたうえでの採決であり民主主義のルールに叶っている。

野党は議論は尽くされていないのであらゆる手段で阻止する。強行すれば民主主義のルール違反である、と。

一体どちらの言い分が正しいのか。この当否は多数決と民主主義の原点に立ち返って検証しなければならない。

その前に民主主義の旗手をもって任ずるアメリカはこれをどう考えているのだろうか。

日本のアメリカ大使館がホームページで公表しているアメリカ早分かり(About the USA)のなかで多数決と民主主義の関連について率直にのべている。

「民主主義の原則 多数決の原理と少数派の権利

一見すると、多数決の原理と、個人および少数派の権利の擁護とは、矛盾するように思えるかもしれない。しかし実際には、この二つの原則は、われわれの言う民主主義政府の基盤そのものを支える一対の柱なのである。

・多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、抑圧への道ではない。

・民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人でも、単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享受できる。

・少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要がある。

・民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつであることを理解している。

・多数派の目に異様とはまでは映らなくても、奇妙に見える民族や文化集団を受容することは、どんな民主主義政府も直面しうる難しい課題のひとつである。

・少数派集団の意見や価値観の相違をどのように解決するかという課題に、ひとつの決まった答などあり得ない。自由な社会は、寛容、討論、譲歩という民主的過程を通じてのみ、多数決の原理と少数派の権利という一対の柱に基づく合意に達することができる。

採決をめぐって世論は真っ二つに割れた。新聞も産経、日経、読売は『成立』と報じ、毎日、東京、朝日は『強行』と報じた。

野党は、十分議論が尽くされないで多数決に頼った与党の横暴であると声高に叫ぶ。

これに対し与党は十分な時間をとって議論した、決める時期が来たので決めなければ与党の責任が果たせないと言う。

今回の採決は1960年5月の岸内閣による日米安保改定の採決の再来を想起させる。

1960年の採決は安保闘争といわれるほどの国民運動であった。

今回の採決を見る限り程度の差はあれ日本社会は当時と何も変わっていない。とりわけ多数決原理と民主主義の理解という点において。

与党は議論を尽くしたうえでの採決であり民主主義のルールに叶っている。

野党は議論は尽くされていないのであらゆる手段で阻止する。強行すれば民主主義のルール違反である、と。

一体どちらの言い分が正しいのか。この当否は多数決と民主主義の原点に立ち返って検証しなければならない。

その前に民主主義の旗手をもって任ずるアメリカはこれをどう考えているのだろうか。

アメリカが考える多数決と民主主義の関連と、日本が考えるもしくは実践してきたそれと同じなのかまたは異なるのか。

「民主主義の原則 多数決の原理と少数派の権利

一見すると、多数決の原理と、個人および少数派の権利の擁護とは、矛盾するように思えるかもしれない。しかし実際には、この二つの原則は、われわれの言う民主主義政府の基盤そのものを支える一対の柱なのである。

・多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、抑圧への道ではない。

ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同様に、民主主義国においてさえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならない。

・民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人でも、単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享受できる。

いかなる政府も、また公選・非公選を問わずいかなる多数派も、それを取り上げてはならない。

・少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要がある。

それが達成された時、その少数派集団は、自国の民主主義制度に参加し、貢献することができる。

民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。

民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。

・民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつであることを理解している。

・多数派の目に異様とはまでは映らなくても、奇妙に見える民族や文化集団を受容することは、どんな民主主義政府も直面しうる難しい課題のひとつである。

しかし、民主主義国は、多様性が極めて大きな資産となり得ることを認識している。民主主義国は、こうした独自性や文化、価値観の違いを脅威と見なすのではなく、国を強くし豊かにするための試練と見なしている。

・少数派集団の意見や価値観の相違をどのように解決するかという課題に、ひとつの決まった答などあり得ない。自由な社会は、寛容、討論、譲歩という民主的過程を通じてのみ、多数決の原理と少数派の権利という一対の柱に基づく合意に達することができる。

そういう確信があるのみである。

- Bureau of International Information Programs "Principles of Democracy" -」

- Bureau of International Information Programs "Principles of Democracy" -」

次に日本人が考えもしくは実践してきた多数決と民主主義について見てみよう。

2015年9月14日月曜日

日本人と責任 3

約四半世紀前、昭和天皇が重篤の病気になられた時、国民はこぞって自粛し一切の慶賀やイベントを中止した。

そこには天皇の病気を心配するという本来の目的から逸脱し、ひたすら自粛するという外面的な問題だけが一人歩きした。

このため関連する仕事に従事する人は、商売上がったりとなった。

国民一丸となっての自粛ムードに突入したのは誰かが命令したのではなく日本に特有の”空気”がなせる仕業であった。

この現象は論理的に説明できないしその責任の所在もわからない。

上記の事例とはいささか異なるが、”空気”の圧力が特定の個人や集団に向かったならばそれは暴力的な力で彼らを打ちのめしてしまう。竜巻があたり一面を巻き上げるように。

その責任には限度がなく、無限責任となって彼らを苦しめる。

たとえば、2004年鳥インフルエンザ事件が発生し全国へ被害が拡大危惧される中、京都府の農場主がインフルエンザが疑われるにも拘らず府に報告せず鳥を出荷した。

この事実が匿名電話で判明し、メディアによってこれが拡散され、隠蔽を指示したとされる農場主の両親は、自殺し、農場は廃業となった。

この類のもっとも凄惨な事例の一つは”虎ノ門事件”であろう。

「12月27日午前10時15分、摂政殿下議会開院式へ行啓のため、虎の門外御通過中、一兇徒(日本人)、仕込杖銃を発射せしも、殿下には全く御安泰にあらせられ、そのまま議院に臨ませられ、滞りなく午後零時10分、御無事赤坂離宮に還啓あらせられる。供奉員一同また無事なり。凶漢は射撃と同時に、直ちに現場で捕縄されたり(大正12年12月27日付・東京日日新聞号外)」

(岩田礼著三一書房『女たちの虎ノ門事件 煉獄』)

摂政殿下とは、皇太子時代の昭和天皇である。この事件以降、犯人である難波大助の家族はもとより彼にかかわった人々に時と処を問わず容赦なく災禍が降りかかってくる。

家族への災禍のある日を作家の岩田礼氏は次のように描写している。

「突然、天井の上の藁屋根に、雹のようなものが突き刺さった。バサバサッ・・・ ドサドサッ・・・

同時に遠い畦の中から、破声が上がった。

”大助のオヤジは自決しろ!”

”難波一族の者は、この立野から出て行け!”

さきほどの罵声につづいて、村人たちが怒りの礫を投げつけているのだった。

一睡もできぬまま、夜が白々と明けた。

裏の井戸で釣瓶を操る音がした。納戸の戸を開けると、この冷えの中で、父が水垢離をとっていた。斎戒沐浴をすませた父は、きのうにつづいて祭壇に額ずいた。

天皇御一家と、曽祖父覃庵をはじめとする先祖の霊に、呪文のような言葉を唱えていた。

その『行』が終わると、父は小作の人に頭を下げて、家の補修を頼んだ。

なにをするのかと思ったら、七間もある屋敷の雨戸を全部閉め切り、その上を針金でガンジガラメに縛り上げた。

開いているのは、台所に通じる表と裏の勝手口だけだった。

安喜子(難波大助の妹)は自分の身体まで縛られた気がして、胸うちで怨言を言った。

”いくらなんでも、こんなにまでしなくてもいいのに・・・”

その金縛りの家の中で、安喜子は母のオクドさんに向かった。またも母に訴えた。

とうとう、こんな牢屋のような家になってしまいました - 」

(前掲書)

丸山真男は、ヨーロッパ文化千年にわたる『機軸』をなして来たキリスト教の精神的代用品をも兼ねるものに、『國體』という名でよばれた非宗教的宗教の魔術的な力が『大正デモクラシー』の波が最高潮に達した時代においても、おそるべき呪縛力を露わした事件として、この虎ノ門事件を挙げている。

そこでは臣民は無限責任を果される。

「かって東大で教鞭をとっていたE・レーデラーは、その著『日本=ヨーロッパ』のなかで在日中に見聞してショックを受けた二つの事件を語っている。

一つは大正12年末に起こった難波大助の摂政宮狙撃事件(虎ノ門事件)である。

彼がショックを受けたのは、この狂熱主義者の行為そのものよりも、むしろ『その後に来るもの』であった。

内閣は辞職し、警視総監から道すじの警固に当たった警官にいたる一連の『責任者』(とうていその凶行を防止し得る位置にいなかったことを著者は強調している)の系列が懲戒免官となっただけではない。

犯人の父はただちに衆議院議員の職を辞し、門前に竹矢来を張って一歩も戸外に出ず、郷里の全村はあげて正月の祝を廃して『喪』に入り、大助の卒業した小学校の校長ならびに彼のクラスを担任した訓導も、こうした不逞の徒をかって教育した責を負って職を辞したのである。

このような茫として果しない責任の負い方、それをむしろ当然とする無形の社会的圧力は、このドイツ人教授の眼には全く異様な光景として映ったようである。

もう一つ、彼があげているのは(おそらく大震災の時のことであろう)、『御真影』を燃えさかる炎の中から取り出そうとして多くの学校長が命を失ったことである。

『進歩的なサークルからはこのように危険な御真影は学校から遠ざけた方がよいという提議が起こった。

校長を焼死させるよりはむしろ写真を焼いた方がよいというようなことは全く問題にならなかった』とレーデラーは誌している。

(丸山真男著岩波新書『日本の思想』)

丸山真男はこのような無限責任のきびしい倫理は、巨大な無責任への転落の可能性をつねに内包していると述べている。

権限と責任は近代社会のルールであるが、日本社会にこの原則が真に根付いたかは疑わしい。

いったん責任を負わされたときの被害はあまりにも大きいので誰もが責任を負いたがらない。

かくてどこにも責任をとろうとする人間がいない無責任社会が出現する。日本の戦争責任問題は最終的にはここに帰着する。

ドイツなど他国の戦争責任問題と比較を絶する。

そこには天皇の病気を心配するという本来の目的から逸脱し、ひたすら自粛するという外面的な問題だけが一人歩きした。

このため関連する仕事に従事する人は、商売上がったりとなった。

国民一丸となっての自粛ムードに突入したのは誰かが命令したのではなく日本に特有の”空気”がなせる仕業であった。

この現象は論理的に説明できないしその責任の所在もわからない。

上記の事例とはいささか異なるが、”空気”の圧力が特定の個人や集団に向かったならばそれは暴力的な力で彼らを打ちのめしてしまう。竜巻があたり一面を巻き上げるように。

その責任には限度がなく、無限責任となって彼らを苦しめる。

たとえば、2004年鳥インフルエンザ事件が発生し全国へ被害が拡大危惧される中、京都府の農場主がインフルエンザが疑われるにも拘らず府に報告せず鳥を出荷した。

この事実が匿名電話で判明し、メディアによってこれが拡散され、隠蔽を指示したとされる農場主の両親は、自殺し、農場は廃業となった。

この類のもっとも凄惨な事例の一つは”虎ノ門事件”であろう。

「12月27日午前10時15分、摂政殿下議会開院式へ行啓のため、虎の門外御通過中、一兇徒(日本人)、仕込杖銃を発射せしも、殿下には全く御安泰にあらせられ、そのまま議院に臨ませられ、滞りなく午後零時10分、御無事赤坂離宮に還啓あらせられる。供奉員一同また無事なり。凶漢は射撃と同時に、直ちに現場で捕縄されたり(大正12年12月27日付・東京日日新聞号外)」

(岩田礼著三一書房『女たちの虎ノ門事件 煉獄』)

摂政殿下とは、皇太子時代の昭和天皇である。この事件以降、犯人である難波大助の家族はもとより彼にかかわった人々に時と処を問わず容赦なく災禍が降りかかってくる。

家族への災禍のある日を作家の岩田礼氏は次のように描写している。

「突然、天井の上の藁屋根に、雹のようなものが突き刺さった。バサバサッ・・・ ドサドサッ・・・

同時に遠い畦の中から、破声が上がった。

”大助のオヤジは自決しろ!”

”難波一族の者は、この立野から出て行け!”

さきほどの罵声につづいて、村人たちが怒りの礫を投げつけているのだった。

一睡もできぬまま、夜が白々と明けた。

裏の井戸で釣瓶を操る音がした。納戸の戸を開けると、この冷えの中で、父が水垢離をとっていた。斎戒沐浴をすませた父は、きのうにつづいて祭壇に額ずいた。

天皇御一家と、曽祖父覃庵をはじめとする先祖の霊に、呪文のような言葉を唱えていた。

その『行』が終わると、父は小作の人に頭を下げて、家の補修を頼んだ。

なにをするのかと思ったら、七間もある屋敷の雨戸を全部閉め切り、その上を針金でガンジガラメに縛り上げた。

開いているのは、台所に通じる表と裏の勝手口だけだった。

安喜子(難波大助の妹)は自分の身体まで縛られた気がして、胸うちで怨言を言った。

”いくらなんでも、こんなにまでしなくてもいいのに・・・”

その金縛りの家の中で、安喜子は母のオクドさんに向かった。またも母に訴えた。

とうとう、こんな牢屋のような家になってしまいました - 」

(前掲書)

丸山真男は、ヨーロッパ文化千年にわたる『機軸』をなして来たキリスト教の精神的代用品をも兼ねるものに、『國體』という名でよばれた非宗教的宗教の魔術的な力が『大正デモクラシー』の波が最高潮に達した時代においても、おそるべき呪縛力を露わした事件として、この虎ノ門事件を挙げている。

そこでは臣民は無限責任を果される。

「かって東大で教鞭をとっていたE・レーデラーは、その著『日本=ヨーロッパ』のなかで在日中に見聞してショックを受けた二つの事件を語っている。

一つは大正12年末に起こった難波大助の摂政宮狙撃事件(虎ノ門事件)である。

彼がショックを受けたのは、この狂熱主義者の行為そのものよりも、むしろ『その後に来るもの』であった。

内閣は辞職し、警視総監から道すじの警固に当たった警官にいたる一連の『責任者』(とうていその凶行を防止し得る位置にいなかったことを著者は強調している)の系列が懲戒免官となっただけではない。

犯人の父はただちに衆議院議員の職を辞し、門前に竹矢来を張って一歩も戸外に出ず、郷里の全村はあげて正月の祝を廃して『喪』に入り、大助の卒業した小学校の校長ならびに彼のクラスを担任した訓導も、こうした不逞の徒をかって教育した責を負って職を辞したのである。

このような茫として果しない責任の負い方、それをむしろ当然とする無形の社会的圧力は、このドイツ人教授の眼には全く異様な光景として映ったようである。

もう一つ、彼があげているのは(おそらく大震災の時のことであろう)、『御真影』を燃えさかる炎の中から取り出そうとして多くの学校長が命を失ったことである。

『進歩的なサークルからはこのように危険な御真影は学校から遠ざけた方がよいという提議が起こった。

校長を焼死させるよりはむしろ写真を焼いた方がよいというようなことは全く問題にならなかった』とレーデラーは誌している。

(丸山真男著岩波新書『日本の思想』)

丸山真男はこのような無限責任のきびしい倫理は、巨大な無責任への転落の可能性をつねに内包していると述べている。

権限と責任は近代社会のルールであるが、日本社会にこの原則が真に根付いたかは疑わしい。

いったん責任を負わされたときの被害はあまりにも大きいので誰もが責任を負いたがらない。

かくてどこにも責任をとろうとする人間がいない無責任社会が出現する。日本の戦争責任問題は最終的にはここに帰着する。

ドイツなど他国の戦争責任問題と比較を絶する。

2015年9月7日月曜日

日本人と責任 2

赤穂浪士の忠臣蔵は年末テレビの定番であり、今なお国民的人気番組である。

なぜこれほどまで人気があるのか。

このストーリーにはあだ討ちと侠気、それに日本人らしい責任のとり方とらせ方がある。これらが人々の共感をよぶのだろう。

喧嘩両成敗が天下の御法であるにも拘らず浅野内匠頭は切腹を命じられたが、吉良上野介には沙汰なし。

大石内蔵助以下47士は亡き主君のため覚悟の上幕府の裁定を実力で覆し吉良上野介を討った。

幕府の裁定を覆したからには本来は斬罪であるが破格の切腹になった。

この時代武士にとって斬罪と切腹は天と地ほどの開きがある。

幕府は自らの安寧のために本来の斬罪ではなく切腹にした。玉虫色の決着の原型の一つをここに見る思いがする。

この他にも日本人と責任の原型ともいえる例が江戸時代に数多く存在する。江戸時代に於いては徳川幕府と諸藩の存立が全てに優先した。このため責任は動機の如何にかかわらず結果責任が問われた。

現代では考えられないことであるが、藩主が事実上生殺与奪の権をもっていた江戸時代なればこその事件がある。

元禄13年(1700年) 会津藩の財政は苦しく藩士や庶民も困窮していた。

そこで藩主保科正容は秀才の誉れ高い丸八郎に打開策の立案を命じた。

「藩主直々の諮問に与った丸八郎は、張り切ってその対策を考え抜き、ついに『札金遣い之考』を立案して提出する。

『札金』とは、両・分・朱などの金高で表示された藩札のことである。

最初に藩札を発行したのは寛文元年(1661)に銀札を発行した福井藩だと言われている。

藩札は藩内での通貨不足を補うために発行されるものであったが、藩財政の窮乏を打開するために濫発されることもあり、インフレの危険性をはらんでいた(作道洋太郎『藩札』)

家老たちは丸八郎の提案を評議し、概ねその案を了承、藩主の裁可を得たうえで丸八郎を責任者にして札金の発行を開始することになった。

ところが、実際に11月15日から札金の発行を始めてみると、思いの外に混乱が生じた。

まず、銭の値段を始めとする諸物価が高騰し、さらに売り惜しみなどが横行して、武士も庶民も難渋した。

そこで、諸物価の引き下げや売り惜しみなどの禁止を法令で制定したが、いっこうに効果が現れない。

補助貨幣として銭札を発行したり、米を確保するために酒造停止などを命じたりしたが、これらも効果がない。

ついには偽札を作る者も現れ、これは露見して厳科に処せられたが、世間は不穏な空気に包まれた。

最初は丸八郎の政策を喜んでいた藩士や町人・農民も、困窮に陥るにつれて、丸八郎に憤りを感じるようになっていった。

藩当局はそのままにしておけなくなり、翌年11月朔日、丸八郎の提案を吟味の者に渡して検討させることにし、丸八郎には足軽を番人として付け置いた。

これは丸八郎の逃亡などを考慮してのことである。(中略)

吟味の者が提出した丸八郎の調査報告書は、家老から藩主に渡された。その内容は明らかではないが、次の藩主の裁可を見れば、その内容が丸八郎にとって著しく不利なものであったことが推測される。(中略)

”丸八郎は、最初から(藩札発行は)上の御為にもよく、藩士も領民もたいへん潤うようにたびたび言ってきたのに、かえって大いに御不益になり、藩主・領民ともたいへん痛む政策であって、その罪は軽くなく、不届き至極に思う。本来は成敗を命ずるべきであるが、(罪一等を減じて)切腹を命じる。” 」

(山本博文著光文社新書『切腹』)

何という結果責任だろう。

丸八郎自身には何の不正もなかった。手続きを踏んだ政策であり本来であれば責任を負わねばならないのはそれを承認した最終責任者の家老である筈である。

だが政策発案者に責任を取らせる。この類の責任の取らせ方は現代日本にも相通じるものがある。

エリートでないものにはどんな小さなミスでも規範が厳格に適用されるが、エリートで主流に立つ人には、他の人々には当たり前に適用される規範・規則が適用されない。

たとえば大きなミスを犯しても規範が厳格に適用されることはなく、しばらく謹慎すればミソギが済んだとみなして元に復帰する。

官僚の世界では特にこの傾向が顕著であり、その例は枚挙に暇がない。

今も昔も日本人はその根っこで何も変わっていない。

次稿で、日本人なら背筋が寒くなるような責任の重さについて考えてみたい。

なぜこれほどまで人気があるのか。

このストーリーにはあだ討ちと侠気、それに日本人らしい責任のとり方とらせ方がある。これらが人々の共感をよぶのだろう。

喧嘩両成敗が天下の御法であるにも拘らず浅野内匠頭は切腹を命じられたが、吉良上野介には沙汰なし。

大石内蔵助以下47士は亡き主君のため覚悟の上幕府の裁定を実力で覆し吉良上野介を討った。

幕府の裁定を覆したからには本来は斬罪であるが破格の切腹になった。

この時代武士にとって斬罪と切腹は天と地ほどの開きがある。

幕府は自らの安寧のために本来の斬罪ではなく切腹にした。玉虫色の決着の原型の一つをここに見る思いがする。

この他にも日本人と責任の原型ともいえる例が江戸時代に数多く存在する。江戸時代に於いては徳川幕府と諸藩の存立が全てに優先した。このため責任は動機の如何にかかわらず結果責任が問われた。

現代では考えられないことであるが、藩主が事実上生殺与奪の権をもっていた江戸時代なればこその事件がある。

元禄13年(1700年) 会津藩の財政は苦しく藩士や庶民も困窮していた。

そこで藩主保科正容は秀才の誉れ高い丸八郎に打開策の立案を命じた。

「藩主直々の諮問に与った丸八郎は、張り切ってその対策を考え抜き、ついに『札金遣い之考』を立案して提出する。

『札金』とは、両・分・朱などの金高で表示された藩札のことである。

最初に藩札を発行したのは寛文元年(1661)に銀札を発行した福井藩だと言われている。

藩札は藩内での通貨不足を補うために発行されるものであったが、藩財政の窮乏を打開するために濫発されることもあり、インフレの危険性をはらんでいた(作道洋太郎『藩札』)

家老たちは丸八郎の提案を評議し、概ねその案を了承、藩主の裁可を得たうえで丸八郎を責任者にして札金の発行を開始することになった。

ところが、実際に11月15日から札金の発行を始めてみると、思いの外に混乱が生じた。

まず、銭の値段を始めとする諸物価が高騰し、さらに売り惜しみなどが横行して、武士も庶民も難渋した。

そこで、諸物価の引き下げや売り惜しみなどの禁止を法令で制定したが、いっこうに効果が現れない。

補助貨幣として銭札を発行したり、米を確保するために酒造停止などを命じたりしたが、これらも効果がない。

ついには偽札を作る者も現れ、これは露見して厳科に処せられたが、世間は不穏な空気に包まれた。

最初は丸八郎の政策を喜んでいた藩士や町人・農民も、困窮に陥るにつれて、丸八郎に憤りを感じるようになっていった。

藩当局はそのままにしておけなくなり、翌年11月朔日、丸八郎の提案を吟味の者に渡して検討させることにし、丸八郎には足軽を番人として付け置いた。

これは丸八郎の逃亡などを考慮してのことである。(中略)

吟味の者が提出した丸八郎の調査報告書は、家老から藩主に渡された。その内容は明らかではないが、次の藩主の裁可を見れば、その内容が丸八郎にとって著しく不利なものであったことが推測される。(中略)

”丸八郎は、最初から(藩札発行は)上の御為にもよく、藩士も領民もたいへん潤うようにたびたび言ってきたのに、かえって大いに御不益になり、藩主・領民ともたいへん痛む政策であって、その罪は軽くなく、不届き至極に思う。本来は成敗を命ずるべきであるが、(罪一等を減じて)切腹を命じる。” 」

(山本博文著光文社新書『切腹』)

何という結果責任だろう。

丸八郎自身には何の不正もなかった。手続きを踏んだ政策であり本来であれば責任を負わねばならないのはそれを承認した最終責任者の家老である筈である。

だが政策発案者に責任を取らせる。この類の責任の取らせ方は現代日本にも相通じるものがある。

エリートでないものにはどんな小さなミスでも規範が厳格に適用されるが、エリートで主流に立つ人には、他の人々には当たり前に適用される規範・規則が適用されない。

たとえば大きなミスを犯しても規範が厳格に適用されることはなく、しばらく謹慎すればミソギが済んだとみなして元に復帰する。

官僚の世界では特にこの傾向が顕著であり、その例は枚挙に暇がない。

今も昔も日本人はその根っこで何も変わっていない。

次稿で、日本人なら背筋が寒くなるような責任の重さについて考えてみたい。

2015年8月31日月曜日

日本人と責任 1

8月25日北京の新華社通信は、昭和天皇の戦争責任についての記事を掲載した。

曰く、

”昭和天皇は侵略した国と人民に対して謝罪の意思を表さなかった。故に昭和天皇の後継者は 『ブラント元西ドイツ首相が跪くことでドイツ民族が立ち上がった』 ことを厳粛に受け止め、誠意をもって謝罪し懺悔すべきである。それによってはじめて過去が氷解し信頼と調和が得られる” と。

これに対しわが国の政府は著しく礼を欠いていると抗議した。

この件で戦争責任と歴史認識についての中国とわが国の認識の違いが如何に根深いかが分かる。

日本人が考える戦争責任と中国が考えるそれとは著しく異なる。

中国が考える日本の戦争責任は、何よりもまず日本の軍国主義であり、これは天皇を中心とした政府、軍隊、財閥などの主要な勢力によって主導されたものである。

中国政府の公式見解ではないが、少なくとも新華社通信はこのように断じている。新華社通信は政府系通信社である。中国政府の意向無しとしない。

それでは日本の戦争責任とは何か?

責任主体の不在。これこそ日本の戦争責任の実態である。全てにあるが、だれか特定の個人や機関に特定できない。

それを裏付ける有力な証拠がある。

戦後旧海軍の将校が集まり130回以上にわたり開催された戦争反省会の記録である。

一様に口をそろえて言うことは 『なんとなく戦争に突入するというその場の空気に逆らえなかった』 である。

今も昔も日本人は空気に左右される。空気は日本人にとって宗教の戒律、あるいはそれ以上のものである。これに逆らうものは断罪される。

また同上の反省会であきらかにされたように、度重なる御前会議で昭和天皇が戦争を支持されたという記録はどこにもない。

事実は、輔弼である内閣と統帥部は一致して対米英開戦を上奏した。

立憲上、昭和天皇はこれを却下できない。もしこれを昭和天皇が却下されたとすればどうなったか。

内閣は総辞職し、対米英開戦は避けられたであろう。

だが、そうなればこの時点で立憲政治は死をむかえたであろう。

立憲政治を守るために昭和天皇は輔弼が一致して上奏した対米英開戦を承認せざるを得ない。

従って昭和天皇に戦争責任があるという人は立憲政治を守らなくてもよいと主張するに等しい。立憲の常道なくしてデモクラシーはありえない。

昭和天皇には戦争責任がある、だがデモクラシーは絶対守らなければならないという人は自らの矛盾に気づいていない。

新華社の記事がいかに的外れであるかがわかる。

このように外国からなかなか窺い知れないのが日本の戦争責任問題である。

戦争責任に限らず日本人はどのような場合に責任を負うのか。日本人と責任について改めて原点に立ち返り考えてみたい。

曰く、

”昭和天皇は侵略した国と人民に対して謝罪の意思を表さなかった。故に昭和天皇の後継者は 『ブラント元西ドイツ首相が跪くことでドイツ民族が立ち上がった』 ことを厳粛に受け止め、誠意をもって謝罪し懺悔すべきである。それによってはじめて過去が氷解し信頼と調和が得られる” と。

これに対しわが国の政府は著しく礼を欠いていると抗議した。

この件で戦争責任と歴史認識についての中国とわが国の認識の違いが如何に根深いかが分かる。

日本人が考える戦争責任と中国が考えるそれとは著しく異なる。

中国が考える日本の戦争責任は、何よりもまず日本の軍国主義であり、これは天皇を中心とした政府、軍隊、財閥などの主要な勢力によって主導されたものである。

中国政府の公式見解ではないが、少なくとも新華社通信はこのように断じている。新華社通信は政府系通信社である。中国政府の意向無しとしない。

それでは日本の戦争責任とは何か?

責任主体の不在。これこそ日本の戦争責任の実態である。全てにあるが、だれか特定の個人や機関に特定できない。

それを裏付ける有力な証拠がある。

戦後旧海軍の将校が集まり130回以上にわたり開催された戦争反省会の記録である。

一様に口をそろえて言うことは 『なんとなく戦争に突入するというその場の空気に逆らえなかった』 である。

今も昔も日本人は空気に左右される。空気は日本人にとって宗教の戒律、あるいはそれ以上のものである。これに逆らうものは断罪される。

また同上の反省会であきらかにされたように、度重なる御前会議で昭和天皇が戦争を支持されたという記録はどこにもない。

事実は、輔弼である内閣と統帥部は一致して対米英開戦を上奏した。

立憲上、昭和天皇はこれを却下できない。もしこれを昭和天皇が却下されたとすればどうなったか。

内閣は総辞職し、対米英開戦は避けられたであろう。

だが、そうなればこの時点で立憲政治は死をむかえたであろう。

立憲政治を守るために昭和天皇は輔弼が一致して上奏した対米英開戦を承認せざるを得ない。

従って昭和天皇に戦争責任があるという人は立憲政治を守らなくてもよいと主張するに等しい。立憲の常道なくしてデモクラシーはありえない。

昭和天皇には戦争責任がある、だがデモクラシーは絶対守らなければならないという人は自らの矛盾に気づいていない。

新華社の記事がいかに的外れであるかがわかる。

このように外国からなかなか窺い知れないのが日本の戦争責任問題である。

戦争責任に限らず日本人はどのような場合に責任を負うのか。日本人と責任について改めて原点に立ち返り考えてみたい。

2015年8月24日月曜日

突出するドイツ 6

ユーロ圏でドイツだけが突出した経済発展を遂げ、そのドイツが中心となって南欧諸国に緊縮財政を強いている。

同じ敗戦国から経済発展したドイツと日本であるが、辿った道が異なり互いに参考とすべきもの、教訓を得るものはなかなか見出し難い。

特にユーロが誕生して以降、ドイツが行っている緊縮策はデフレ期にある日本にとっては成長を逆行させる策でしかない。

ユーロに対してドイツがいくら影響力あるとはいえユーロはドイツの独自通貨ではない。だが円は日本の独自通貨だ。

この違いは金融政策、財政政策に天と地の開きをもたらす。

クルーグマン教授は次の一文でその実態を明らかにしている。

「日本の場合、負債は1990年代から上昇していて、特筆に値する。

今のアメリカと同じく、日本は過去10年以上にわたり、すぐにでも債務危機に直面するといわれてきた。

でも危機はいつまでたってもこないし、日本の10年物国債金利は1パーセントほどだ。

日本の金利上昇に賭けた投資家たちは大損ばかりしていて日本国債を空売りするのは 『死の取引』 とまで言われるようになった。

そして日本を研究していた人々は、2011年にS&Pがアメリカ国債の格付けを引き下げたときに何が起こるか、かなり見当がついていた - というか、何も起こらないとわかっていた。

というのも、S&Pは日本国債の格付けを2002年に引き下げたけれど、その時もやっぱり何も起きなかったからだ。

でもイタリア、スペイン、ギリシャ、アイルランドはどうなの?

これから見るように、これらの国はどれも20世紀の相当部分のイギリスほどの債務はなく、いまの日本ほどの深みにもはまっていないのに、明らかに国債自警団 (注:ある国の金融/財政政策に安心感を失うと、その国の国債を投売りする投資家) の攻撃に直面している。

何がちがうんだろうか?

その答えは、もっと説明が必要だけれど、自国通貨で借りるか外貨建てで借りるかがすさまじい差をもたらすということだ。

イギリス、アメリカ、日本はみんな、それぞれポンド、ドル、円で借りている。

これに対し、イタリア、スペイン、ギリシャ、アイルランドはみんな現時点では自国通貨を持っておらず、その負債はユーロ建てだ - これが実は、こうした国々をパニック攻撃にとても弱くしてし

まう。」

(早川書房ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

クルーグマン教授は、自国通貨建ての政府の債務は急いで返済することなどさらさらないとアメリカを例に挙げて言っている。

「仮に国債自警団がお出ましにならず、危機も起こらなかったとしよう。それでも、将来のツケを残すのは心配すべきじゃないだろうか?

答えは文句なしに 『その通り、ではありますが・・・』 というもの。

そう、金融危機の後始末のために、いま負債を積み上げれば、将来に負担を残す。でもその負担は、財政赤字タカ派が示唆する派手なレトリックよりはずっと小さい。

念頭におくべきことは、危機が始まってからアメリカが積み上げた5兆ドルかそこらの負債や、この経済的な包囲網が終わるまでに絶対必要なさらなる数兆ドルの負債はそんなに慌てて返済する必要はないし、それどころかまったく返済せずにすむかもしれないということだ。

実は、負債が増え続けても別に悲劇ではない。それがインフレと経済成長の合計よりも伸び率が低ければ、もんだいにはならない。

この点を示すため、第二次世界大戦末にアメリカ政府が負っていた2410億ドルの負債がどうなったか考えてみよう。

いまの感覚でいうと、あまり大金には思えないけど、当時の1ドルの価値はいまよりずっと高かったし、経済もずっと小さかったので、これはGDPの120パーセントに相当する(2010年では、連邦、州、地方の負債総額はGDPの93.5パーセントだ)。

この借金はどうやって返済したんだろうか? 答:返済されていない。

連邦政府はその後しばらく、均衡財政を続けていただけだ。

1962年の公的債務は、1964年とほぼ同じだった。でも、ゆるいインフレと大幅な経済成長の組み合わせで、債務のGDP比率は60パーセントほどに下がっていた。

そして1960年代と70年代には、軽い財政赤字の年が多かったけれど、債務のGDP比率は下がり続けた。

債務がやっとGDPより急速に増え始めたのは、ロナルド・レーガン政権下で財政赤字がずっと大きくなってからのことだった。」(前掲書)

自国通貨建てでない国の政府の債務は自国通貨建ての国の債務のようにはいかない。前者は通過発行権がないため債務不履行はデフォルトにつながるが、後者は自国通貨建ての債務であれば通貨発行権があるためデフォルトの恐れはない。

たとえばユーロ圏で、ギリシャの債務返済が問題になったように期限までに返済しなければ直ちにデフォルトを宣告される心配をしなければならない。

『積極財政で景気がよくなればいいがそんなものはあてにならない。緊縮策にすれば確実に財政赤字が減らせるし、何より安心感がある。』

通貨発行権のないユーロ諸国がこのトリシェ前欧州中央銀行(ECB)総裁の考えに傾くのも無理もない。

緊縮策を推進するドイツはユーロの構成員である。日本が通貨発行権を持たないドイツから何か学ぶことがあるのだろうか。

答えはあえて言うまでもない。

同じ敗戦国から経済発展したドイツと日本であるが、辿った道が異なり互いに参考とすべきもの、教訓を得るものはなかなか見出し難い。

特にユーロが誕生して以降、ドイツが行っている緊縮策はデフレ期にある日本にとっては成長を逆行させる策でしかない。

ユーロに対してドイツがいくら影響力あるとはいえユーロはドイツの独自通貨ではない。だが円は日本の独自通貨だ。

この違いは金融政策、財政政策に天と地の開きをもたらす。

クルーグマン教授は次の一文でその実態を明らかにしている。

「日本の場合、負債は1990年代から上昇していて、特筆に値する。

今のアメリカと同じく、日本は過去10年以上にわたり、すぐにでも債務危機に直面するといわれてきた。

でも危機はいつまでたってもこないし、日本の10年物国債金利は1パーセントほどだ。

日本の金利上昇に賭けた投資家たちは大損ばかりしていて日本国債を空売りするのは 『死の取引』 とまで言われるようになった。

そして日本を研究していた人々は、2011年にS&Pがアメリカ国債の格付けを引き下げたときに何が起こるか、かなり見当がついていた - というか、何も起こらないとわかっていた。

というのも、S&Pは日本国債の格付けを2002年に引き下げたけれど、その時もやっぱり何も起きなかったからだ。

でもイタリア、スペイン、ギリシャ、アイルランドはどうなの?

これから見るように、これらの国はどれも20世紀の相当部分のイギリスほどの債務はなく、いまの日本ほどの深みにもはまっていないのに、明らかに国債自警団 (注:ある国の金融/財政政策に安心感を失うと、その国の国債を投売りする投資家) の攻撃に直面している。

何がちがうんだろうか?

その答えは、もっと説明が必要だけれど、自国通貨で借りるか外貨建てで借りるかがすさまじい差をもたらすということだ。

イギリス、アメリカ、日本はみんな、それぞれポンド、ドル、円で借りている。

これに対し、イタリア、スペイン、ギリシャ、アイルランドはみんな現時点では自国通貨を持っておらず、その負債はユーロ建てだ - これが実は、こうした国々をパニック攻撃にとても弱くしてし

まう。」

(早川書房ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

クルーグマン教授は、自国通貨建ての政府の債務は急いで返済することなどさらさらないとアメリカを例に挙げて言っている。

「仮に国債自警団がお出ましにならず、危機も起こらなかったとしよう。それでも、将来のツケを残すのは心配すべきじゃないだろうか?

答えは文句なしに 『その通り、ではありますが・・・』 というもの。

そう、金融危機の後始末のために、いま負債を積み上げれば、将来に負担を残す。でもその負担は、財政赤字タカ派が示唆する派手なレトリックよりはずっと小さい。

念頭におくべきことは、危機が始まってからアメリカが積み上げた5兆ドルかそこらの負債や、この経済的な包囲網が終わるまでに絶対必要なさらなる数兆ドルの負債はそんなに慌てて返済する必要はないし、それどころかまったく返済せずにすむかもしれないということだ。

実は、負債が増え続けても別に悲劇ではない。それがインフレと経済成長の合計よりも伸び率が低ければ、もんだいにはならない。

この点を示すため、第二次世界大戦末にアメリカ政府が負っていた2410億ドルの負債がどうなったか考えてみよう。

いまの感覚でいうと、あまり大金には思えないけど、当時の1ドルの価値はいまよりずっと高かったし、経済もずっと小さかったので、これはGDPの120パーセントに相当する(2010年では、連邦、州、地方の負債総額はGDPの93.5パーセントだ)。

この借金はどうやって返済したんだろうか? 答:返済されていない。

連邦政府はその後しばらく、均衡財政を続けていただけだ。

1962年の公的債務は、1964年とほぼ同じだった。でも、ゆるいインフレと大幅な経済成長の組み合わせで、債務のGDP比率は60パーセントほどに下がっていた。

そして1960年代と70年代には、軽い財政赤字の年が多かったけれど、債務のGDP比率は下がり続けた。

債務がやっとGDPより急速に増え始めたのは、ロナルド・レーガン政権下で財政赤字がずっと大きくなってからのことだった。」(前掲書)

自国通貨建てでない国の政府の債務は自国通貨建ての国の債務のようにはいかない。前者は通過発行権がないため債務不履行はデフォルトにつながるが、後者は自国通貨建ての債務であれば通貨発行権があるためデフォルトの恐れはない。

たとえばユーロ圏で、ギリシャの債務返済が問題になったように期限までに返済しなければ直ちにデフォルトを宣告される心配をしなければならない。

『積極財政で景気がよくなればいいがそんなものはあてにならない。緊縮策にすれば確実に財政赤字が減らせるし、何より安心感がある。』

通貨発行権のないユーロ諸国がこのトリシェ前欧州中央銀行(ECB)総裁の考えに傾くのも無理もない。

緊縮策を推進するドイツはユーロの構成員である。日本が通貨発行権を持たないドイツから何か学ぶことがあるのだろうか。

答えはあえて言うまでもない。

2015年8月17日月曜日

突出するドイツ 5

ドイツは東西ドイツ統合によって財政赤字が膨らんだが、この赤字を減らしたという実績があり、財政については自信と矜持を持っているようだ。

2008年9月のリーマンショックは、第一次と第二次の2度にわたる世界大戦後に経験した超インフレの悪夢をドイツに呼び覚ました。

このリーマンショックが一つの契機となり周到になったドイツは、2009年に毎年GDPの0.35%を超える追加的な借金をすることを禁ずるという債務ブレーキ条項を憲法で規定するに至った。

このドイツの債務ブレーキ条項を追認するかのように当時の欧州中央銀行のトリシェ総裁は、ドイツが同条項を憲法で規定した翌年の2010年にイタリアの新聞社にインタビューで答えている。

「 (質問) 次々に金利引き下げですね。多くの経済学者は、明らかにデフレの危険があると言っています。これをどうごらんになっていますか。

(答え) そんなリスクが実現するとは思いません。それどころか、インフレ期待は驚くほど我々の定義したもの - 2パーセント以下、2パーセント近く - に驚くほどしっかり固定されていますし、最近の危機でもそれは変わっていません。経済について言えば、財政緊縮が停滞を引き起こすという考えはまちがっています。

(質問) まちがっている、ですって?

(答え) その通り。実はこうした状況にあっては、家計、企業、投資家が公共財政の持続可能性について抱く安心感を高めることはすべて、成長と雇用創出の実現に有益なんです。

わたしは現状において、安心感を高める政策は経済回復を阻害するどころか促進すると固く信じています。今日では、安心こそが重要な要因だからです。

- 欧州中央銀行(ECB)総裁ジャン=クロード・トリシェ、イタリアの新聞『ラ・レププリカ』インタビュー、2010年6月」

(早川書房ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

財政緊縮は人々に安心感を与える。人々に安心感を与えれば経済回復を促進する。

欧州中央銀行とドイツは、ドイツの役割上同じ運命を背負っている。

緊縮財政の正体見たりの感がある!

緊縮財政の正体は、人々に安心感を与えることであったのだ。

「本章の冒頭で、ジャン=クロード・トリシェの発言を引用した。彼は2011年秋までECBの総裁で、この引用は驚くほど楽観的な - そして驚くほどバカげた - ドクトリンを示している。

でもこれは2010年に権力の座にある人々の間に猛威をふるったドクトリンだった。

このドクトリンは、政府支出を削減する直接効果は需要を減らし、他の条件が同じであれば、経済下降と高い失業をもたらすという点では認めている。

でもトリシェのような人々が固執するところでは、『安心感』がこの直接効果を補って余りあるものとなるのだそうだ。

ぼくは早い時期に、このドクトリンを『安心感の妖精』信仰と呼んで、この呼び名はどうやら定着したようだ。」(前掲書)

ギリシャはじめ南欧諸国の経済の惨状はいまなおつづいている。

それでも、先のギリシャ支援協議でも、ドイツを実質上盟主とする欧州連合(EU),国際通貨基金(IMF)、欧州中央銀行(ECB)のトロイカはギリシャに支援の条件として緊縮策を強いた。

トリシェ総裁時代の緊縮策と何ら変わっていない。ドイツの強い意思が感じられる。

日本が、このドイツから教訓を得ることがあるのだろうか。あるとしたらそれは何か。改めて考えてみたい。

2008年9月のリーマンショックは、第一次と第二次の2度にわたる世界大戦後に経験した超インフレの悪夢をドイツに呼び覚ました。

このリーマンショックが一つの契機となり周到になったドイツは、2009年に毎年GDPの0.35%を超える追加的な借金をすることを禁ずるという債務ブレーキ条項を憲法で規定するに至った。

このドイツの債務ブレーキ条項を追認するかのように当時の欧州中央銀行のトリシェ総裁は、ドイツが同条項を憲法で規定した翌年の2010年にイタリアの新聞社にインタビューで答えている。

「 (質問) 次々に金利引き下げですね。多くの経済学者は、明らかにデフレの危険があると言っています。これをどうごらんになっていますか。

(答え) そんなリスクが実現するとは思いません。それどころか、インフレ期待は驚くほど我々の定義したもの - 2パーセント以下、2パーセント近く - に驚くほどしっかり固定されていますし、最近の危機でもそれは変わっていません。経済について言えば、財政緊縮が停滞を引き起こすという考えはまちがっています。

(質問) まちがっている、ですって?

(答え) その通り。実はこうした状況にあっては、家計、企業、投資家が公共財政の持続可能性について抱く安心感を高めることはすべて、成長と雇用創出の実現に有益なんです。

わたしは現状において、安心感を高める政策は経済回復を阻害するどころか促進すると固く信じています。今日では、安心こそが重要な要因だからです。

- 欧州中央銀行(ECB)総裁ジャン=クロード・トリシェ、イタリアの新聞『ラ・レププリカ』インタビュー、2010年6月」

(早川書房ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

財政緊縮は人々に安心感を与える。人々に安心感を与えれば経済回復を促進する。

欧州中央銀行とドイツは、ドイツの役割上同じ運命を背負っている。

緊縮財政の正体見たりの感がある!

緊縮財政の正体は、人々に安心感を与えることであったのだ。

「本章の冒頭で、ジャン=クロード・トリシェの発言を引用した。彼は2011年秋までECBの総裁で、この引用は驚くほど楽観的な - そして驚くほどバカげた - ドクトリンを示している。

でもこれは2010年に権力の座にある人々の間に猛威をふるったドクトリンだった。

このドクトリンは、政府支出を削減する直接効果は需要を減らし、他の条件が同じであれば、経済下降と高い失業をもたらすという点では認めている。

でもトリシェのような人々が固執するところでは、『安心感』がこの直接効果を補って余りあるものとなるのだそうだ。

ぼくは早い時期に、このドクトリンを『安心感の妖精』信仰と呼んで、この呼び名はどうやら定着したようだ。」(前掲書)

ギリシャはじめ南欧諸国の経済の惨状はいまなおつづいている。

それでも、先のギリシャ支援協議でも、ドイツを実質上盟主とする欧州連合(EU),国際通貨基金(IMF)、欧州中央銀行(ECB)のトロイカはギリシャに支援の条件として緊縮策を強いた。

トリシェ総裁時代の緊縮策と何ら変わっていない。ドイツの強い意思が感じられる。

日本が、このドイツから教訓を得ることがあるのだろうか。あるとしたらそれは何か。改めて考えてみたい。

2015年8月10日月曜日

突出するドイツ 4

『ドイツでの定点観測を始めてから、25年目になる』 という熊谷徹氏は、一言でいえば『ドイツかぶれ』といっても言い過ぎではないほどドイツに肩入れし、日本については否定的だ。

『ドイツかぶれ』が言いすぎであれば、母国 日本に対する自虐思想の反動といってもいい。

優秀なジャーナリストであるにもかかわらず自虐史観教育の罠に嵌ったとしかいいようのないほどの思想にとり憑かれている。わが国の戦後教育の体現者ともいえる。

『ドイツかぶれ』が言いすぎであれば、母国 日本に対する自虐思想の反動といってもいい。

優秀なジャーナリストであるにもかかわらず自虐史観教育の罠に嵌ったとしかいいようのないほどの思想にとり憑かれている。わが国の戦後教育の体現者ともいえる。

戦争責任についていえば、日本とドイツは根本的に異なる。

日本の無責任体制は第二次大戦に限らず、もともと日本人の行動様式である。

日本は、その場の空気によってことが決まる。これは、わが国の多くの社会学者が指摘するところであるが、戦前戦後を問わず、また人が介在することがらのすべてについて言える。

ここのところの理解がなければ判断を誤りいつまでも誤解が解けない。

彼はドイツ語をマスターし、ドイツについて必死に理解に励んだが、日本についてはどうか。

彼は戦後の学校教育で受けた印象をそのまま引きずりそこに止まっているのではないか。

日本の無責任体制は第二次大戦に限らず、もともと日本人の行動様式である。

日本は、その場の空気によってことが決まる。これは、わが国の多くの社会学者が指摘するところであるが、戦前戦後を問わず、また人が介在することがらのすべてについて言える。

ここのところの理解がなければ判断を誤りいつまでも誤解が解けない。

彼はドイツ語をマスターし、ドイツについて必死に理解に励んだが、日本についてはどうか。

彼は戦後の学校教育で受けた印象をそのまま引きずりそこに止まっているのではないか。

彼はまた語学の重要性を強調するあまり、中小企業者にもジャーナリスト並の語学をマスターしなければ成功は覚束ないという。

戦後のどさくさで、自信をなくした日本人が、いっそのこと日本語をやめて英語を母国語にしたらどういかといった話を想起させる。

彼の個人的体験は感情移入が激しくおよそ科学的調査手法とはかけ離れたものとなっている。

彼の個人的体験は感情移入が激しくおよそ科学的調査手法とはかけ離れたものとなっている。

ドイツ人と結婚し3人の子供を育てた川口マーン恵美氏は、33年にもわたるドイツ生活を通じ、ドイツに対し冷静な観察眼を失っていない。

彼女は、ドイツの歴史に精通し、的確にドイツの現状をレポートしている。

戦時賠償については、ユダヤ人に対する『人道に対する罪』でイスラエルに慰謝料を支払ったが、その他の国にたいしては、何も支払っていないという。

たとえば、ギリシャのチプラス首相はドイツに対し戦後70年も経過した今頃、戦時の強制調達の補償を要求したほどだ。

彼女は、ドイツの歴史に精通し、的確にドイツの現状をレポートしている。

戦時賠償については、ユダヤ人に対する『人道に対する罪』でイスラエルに慰謝料を支払ったが、その他の国にたいしては、何も支払っていないという。

たとえば、ギリシャのチプラス首相はドイツに対し戦後70年も経過した今頃、戦時の強制調達の補償を要求したほどだ。

彼女はまたドイツの外国人労働者に頼った経済成長戦略、およびフランスやロシアなどドイツの近隣諸国の原子力やガスに頼った脱原発エネルギー政策は、必ずしも順風満帆ではなく、むしろジレンマに陥っているのが実態であると指摘している。

これに関連して最近ヨーロッパで最大の関心事である移民問題についてもいち早く懸念を表明している。

個人の体験は科学的な調査まで昇華しているか否か、科学的訓練を受けているか否かが重要であり信憑性はそれにかかっている。

次に残った問題は、ドイツがなぜ南欧諸国に緊縮財政を強いるのかである。

これに関連して最近ヨーロッパで最大の関心事である移民問題についてもいち早く懸念を表明している。

個人の体験は科学的な調査まで昇華しているか否か、科学的訓練を受けているか否かが重要であり信憑性はそれにかかっている。

川口氏のレポートはドイツの歴史に精通した知識と日々のドイツでの生活に裏打ちされたものであろう。科学的調査方法の訓練をうけている人のそれを想起させる。

この問題については熊谷、川口両氏とも詳しく触れていない。

稿を改め考えてみたい。

稿を改め考えてみたい。

2015年8月3日月曜日

突出するドイツ 3

つぎにドイツ在住33年の作家川口マーン恵美氏の著作から。

彼女はドイツ人と結婚し3人の子供を育てた。この実体験を通じドイツと日本について独自の比較文化論を展開している。

ドイツについては、一般的な日本人のドイツ感とは異なり厳しい見方をしているように思える。

日本とドイツは同じ敗戦国であるが、ドイツは『人道に対する罪』を犯しているが、日本はそうではないという違いがあるという。

日本はドイツに比し戦後の反省が足りないと言われることもある。

これに関連し、彼女は、ドイツは戦後賠償が済んでいないが、日本は済んでいるという。

「ドイツには、自国が平和条約を締結していないこと、それゆえ、戦時賠償を含む戦後処理を済ませていないことを知っている人は、ほとんどいない。

ドイツ国民は、西ドイツ政府が道義的見地から支払った補償を、戦時賠償と捉えているのだ。

戦時賠償というのは、SS(ナチ親衛隊)だけでなく、国防軍が行った違法行為がその対象となるのだが、そんなことを知っている国民は少ない。

そして、どれだけの金額がどの国の犠牲者に支払われたかという報道を耳にするたびに、自分たちは莫大な賠償を支払っていると勘違いし続けて今まで来たのだ。

それが、『人道に対する罪』という、ナチ特有の残虐行為に対する慰謝料に限られていることも、誰も知らない。

日本軍には、『人道に対する罪』はなかった。不公平極まりない東京裁判でさえ、日本軍に『人道に対する罪』を押しつけることはできなかった。

だから、日本が戦後、旧敵国に支払ってきたものは、平和条約に基づいた純粋な戦時賠償で、しかも、わずかな金額ではない。 ドイツ人に、日本人は反省が足りないなどと言われる筋合いは、まったくないはずだ。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

歴史認識については第二次世界大戦の動機と目的が日独で異なるという。

「第二次世界大戦に関していうなら、戦争に負けた日本が、戦勝国の都合で一方的に悪者にされたしまったのは、弱肉強食の定めで仕方ない。もちろん、日本が悪くなかったとは言わないが、しかし、身に覚えのない罪まで被る必要はないはずだ。

そして、さらにもう一つだけ拘るなら、ドイツと日本がひと括りにされてしまうことが不本意だ。

ドイツと日本の戦後の発展には似通った点がたくさんあるが、第二次世界大戦の動機と目的においては、ほとんど共通点はなかった。」(前掲書)

経済発展については

「ドイツと日本は、戦後の何もないところから世界有数の経済大国にのしあがった点は大変よく似ているが、その過程に一つ、決定的な違いがあった。

日本がワーカーホリック(働き中毒)などと悪口を叩かれつつ、自分たちで必死に働いて奇跡の復興を成し遂げたのに比べて、ドイツは人手不足が始まった早い段階で外国人労働者を導入した点だ。

1955年12月、ドイツはイタリア政府と労働者受け入れの協定を結んだ。1960年にはギリシャとスペインがそれに加わり、1961年にトルコ、1962年にモロッコ、1964年にポルトガル、1965年にチュニジア、そして、1968年に旧ユーゴスラビアと続く。

当時、経済振興は国家の最大目的で、そのためには世界市場で競争力のある製品を作らなくてはいけなかった。

企業は当然、安い労働力を求め、政府は企業のその欲求を叶えることを最優先にした。

(講談社+α新書 川口マーン恵美著『8勝2敗で日本の勝ち』)

ドイツ人は労働時間は短く高給であっても不満をもっているという

「ドイツ人の労働時間は短く、しかも賃金は高い。おまけに、社会保障費も高い。社会保障費の半分は雇用者が負担しなければいけないし、労災保険は全額負担しなければならないから、雇用者側は、当然、できるだけ従業員を増やさずに、労働効率を上げようとする。

つまり、同じ時間内にこなさなければいけない仕事がだんだんと増えていっても不思議ではないのだ。

ただ私の見るところ、ドイツ人は、自分で自分の首を絞めているようなところも多い。

だいたい、働いている人が、自分の労働時間をあまりにもシビアに見張り過ぎている。

たとえば、週38時間の雇用契約を結んでいる人は、自分の労働時間がそれを1分でも超えると損をしたと思い、とても腹を立ててしまうのだ。

だから、何が何でも時間内に仕事をこなそうと皆が常に焦っていて、勤務中、極端に不機嫌だ。」(前掲書)

エネルギー政策ではドイツはジレンマに陥っているという

「ドイツで現在稼動している原発を全基廃止すると、40ギガワットの電力が足りなくなるそうだ。

現在すでに31基の原発を持つロシアは、2020年までにさらに40基の原発を建設する予定だという。

というのも、生産可能なガスと石油を、なるべく多く外国に輸出するためである。

石油とガスは、たとえばドイツに輸出すれば、ロシア国内の8倍の値段で売れるというから、そんなものを自国民のために提供するほどプーチンは馬鹿ではない。

つまり、自国の電力は原子力でまかなおうという腹なのである。

こうなってくると、ドイツの決意はなんだか間が抜けている。

緑の党の宿願通り国内での原発廃止は決定したものの、その代わりに輸入するエネルギー資源は、ロシアが自国で原発を造ってまかなってくれることになる。

一方、国境を接したフランスには59基の原発が林立し(フランスは電力の79パーセントを原子力で生産している)、またスイスには5基(同40パーセント)、チェコにも6基(同32パーセント)の原発がある。

しかもその多くは、ドイツとの国境に沿って並んでいる。

原発を自国から駆逐すれば安全というのなら、ドイツの行動にも一理あろう。しかし、そうではないことは、すでにチェルノブイリが証明してくれた。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

川口氏は、実生活にもとづく経験で、日本に比べて、総じてドイツの長所よりも短所が目につき、日本がドイツから学ぶことはそう多くないと結論づけている。

次稿で、熊谷、川口両氏の著作の検証を行ってみよう。

彼女はドイツ人と結婚し3人の子供を育てた。この実体験を通じドイツと日本について独自の比較文化論を展開している。

ドイツについては、一般的な日本人のドイツ感とは異なり厳しい見方をしているように思える。

日本とドイツは同じ敗戦国であるが、ドイツは『人道に対する罪』を犯しているが、日本はそうではないという違いがあるという。

日本はドイツに比し戦後の反省が足りないと言われることもある。

これに関連し、彼女は、ドイツは戦後賠償が済んでいないが、日本は済んでいるという。

「ドイツには、自国が平和条約を締結していないこと、それゆえ、戦時賠償を含む戦後処理を済ませていないことを知っている人は、ほとんどいない。

ドイツ国民は、西ドイツ政府が道義的見地から支払った補償を、戦時賠償と捉えているのだ。

戦時賠償というのは、SS(ナチ親衛隊)だけでなく、国防軍が行った違法行為がその対象となるのだが、そんなことを知っている国民は少ない。

そして、どれだけの金額がどの国の犠牲者に支払われたかという報道を耳にするたびに、自分たちは莫大な賠償を支払っていると勘違いし続けて今まで来たのだ。

それが、『人道に対する罪』という、ナチ特有の残虐行為に対する慰謝料に限られていることも、誰も知らない。

日本軍には、『人道に対する罪』はなかった。不公平極まりない東京裁判でさえ、日本軍に『人道に対する罪』を押しつけることはできなかった。

だから、日本が戦後、旧敵国に支払ってきたものは、平和条約に基づいた純粋な戦時賠償で、しかも、わずかな金額ではない。 ドイツ人に、日本人は反省が足りないなどと言われる筋合いは、まったくないはずだ。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

歴史認識については第二次世界大戦の動機と目的が日独で異なるという。

「第二次世界大戦に関していうなら、戦争に負けた日本が、戦勝国の都合で一方的に悪者にされたしまったのは、弱肉強食の定めで仕方ない。もちろん、日本が悪くなかったとは言わないが、しかし、身に覚えのない罪まで被る必要はないはずだ。

そして、さらにもう一つだけ拘るなら、ドイツと日本がひと括りにされてしまうことが不本意だ。

ドイツと日本の戦後の発展には似通った点がたくさんあるが、第二次世界大戦の動機と目的においては、ほとんど共通点はなかった。」(前掲書)

経済発展については

「ドイツと日本は、戦後の何もないところから世界有数の経済大国にのしあがった点は大変よく似ているが、その過程に一つ、決定的な違いがあった。

日本がワーカーホリック(働き中毒)などと悪口を叩かれつつ、自分たちで必死に働いて奇跡の復興を成し遂げたのに比べて、ドイツは人手不足が始まった早い段階で外国人労働者を導入した点だ。

1955年12月、ドイツはイタリア政府と労働者受け入れの協定を結んだ。1960年にはギリシャとスペインがそれに加わり、1961年にトルコ、1962年にモロッコ、1964年にポルトガル、1965年にチュニジア、そして、1968年に旧ユーゴスラビアと続く。

当時、経済振興は国家の最大目的で、そのためには世界市場で競争力のある製品を作らなくてはいけなかった。

企業は当然、安い労働力を求め、政府は企業のその欲求を叶えることを最優先にした。

(講談社+α新書 川口マーン恵美著『8勝2敗で日本の勝ち』)

ドイツ人は労働時間は短く高給であっても不満をもっているという

「ドイツ人の労働時間は短く、しかも賃金は高い。おまけに、社会保障費も高い。社会保障費の半分は雇用者が負担しなければいけないし、労災保険は全額負担しなければならないから、雇用者側は、当然、できるだけ従業員を増やさずに、労働効率を上げようとする。

つまり、同じ時間内にこなさなければいけない仕事がだんだんと増えていっても不思議ではないのだ。

ただ私の見るところ、ドイツ人は、自分で自分の首を絞めているようなところも多い。

だいたい、働いている人が、自分の労働時間をあまりにもシビアに見張り過ぎている。

たとえば、週38時間の雇用契約を結んでいる人は、自分の労働時間がそれを1分でも超えると損をしたと思い、とても腹を立ててしまうのだ。

だから、何が何でも時間内に仕事をこなそうと皆が常に焦っていて、勤務中、極端に不機嫌だ。」(前掲書)

エネルギー政策ではドイツはジレンマに陥っているという

「ドイツで現在稼動している原発を全基廃止すると、40ギガワットの電力が足りなくなるそうだ。

現在すでに31基の原発を持つロシアは、2020年までにさらに40基の原発を建設する予定だという。

というのも、生産可能なガスと石油を、なるべく多く外国に輸出するためである。

石油とガスは、たとえばドイツに輸出すれば、ロシア国内の8倍の値段で売れるというから、そんなものを自国民のために提供するほどプーチンは馬鹿ではない。

つまり、自国の電力は原子力でまかなおうという腹なのである。

こうなってくると、ドイツの決意はなんだか間が抜けている。

緑の党の宿願通り国内での原発廃止は決定したものの、その代わりに輸入するエネルギー資源は、ロシアが自国で原発を造ってまかなってくれることになる。

一方、国境を接したフランスには59基の原発が林立し(フランスは電力の79パーセントを原子力で生産している)、またスイスには5基(同40パーセント)、チェコにも6基(同32パーセント)の原発がある。

しかもその多くは、ドイツとの国境に沿って並んでいる。

原発を自国から駆逐すれば安全というのなら、ドイツの行動にも一理あろう。しかし、そうではないことは、すでにチェルノブイリが証明してくれた。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

川口氏は、実生活にもとづく経験で、日本に比べて、総じてドイツの長所よりも短所が目につき、日本がドイツから学ぶことはそう多くないと結論づけている。

次稿で、熊谷、川口両氏の著作の検証を行ってみよう。

2015年7月27日月曜日

突出するドイツ 2

ドイツはなぜユーロ圏で傑出した経済発展を成し遂げたのか、またなぜ南欧諸国に緊縮財政を強いるのか。

この問題を解くためにはまずドイツを正しく理解しなければならない。

メディア等を通じたドイツについての理解は断片的であり表層的である。時として誤解もありうる。

エマニュエル・トッドは人類学者として近世ヨーロッパの歴史を俯瞰してドイツについて論評した。

彼の論評には同じヨーロッパ人ならではの視点から鋭い切り込みが感じられる。

視点を変えてドイツに長年滞在している二人の日本人の著作からさらにドイツについて理解を深めたい。

まずジャーナリストの熊谷徹氏の著作から。

熊谷氏はNHKを退職後フリージャーナリストになり、彼によれば 『ドイツでの定点観測を始めてから、25年目になる』 という。

彼はまた同じ敗戦国として過去との向き合い方、歴史認識、経済発展、エネルギー政策について日独の違いを浮き彫りにしドイツに対しては総じて肯定的であるが、日本に対しては否定的で、手厳しく論評している。

ドイツは過去と真摯に向き合っていると熊谷氏は言う。

ナチスの党本部があったミュンヘンに、連邦政府、州政府、ミュンヘン市が39億円を投じてナチスの犯罪に関する資料館を建設したがこれに関して、

「私は、この国の政府や地方自治体が、形而上的なプロジェクトに多額の公費を投じたことを高く評価する。

物質的な利益とは無縁の、国家の未来のための投資も、公共投資と見なすべきだ。

たとえばナチスの犯罪について国民を教育することは、他国のドイツに対する信頼を強化する。

ドイツ人が自国の過去について知れば、他国民に接するときの態度は、傲慢なものにはならず、控え目なものになるはずだ。

(私は、一部の日本企業のアジア駐在員が、かって日本軍が被害を与えた国の市民に対して、極めて傲慢な態度をとった例をいくつか知っている。30年前のことではなく、ごく最近の例である。こういした態度の根源には、日本の過去についての無知がある。つまり、こうした態度をとる日本企業のビジネスマンは、戦時中の日本人が、これらの国の人々をどう扱ったかについて、十分知らないのだ)。

『過去との対決』は、独裁国家の再来を防ぎ、ドイツの未来を守ることにつながるので、公共の利益にかなう。

過去との対決への公費の投入も、立派な『公共投資』なのだ。」

(熊谷徹著集英社新書『日本とドイツふたつの戦後』)

歴史認識についての日独の違いの一つに継続性があるという。

「ドイツで過去との対決が社会全体を包む市民運動になり、日本ではそうならなかった理由の1つは、戦前と戦後の継続性の違いである。

ドイツでは戦争とユダヤ人虐殺の最高責任者ヒトラーが自殺したほか、他のナチス指導者の大半も処罰されたり、自殺したりした。

そして戦後の西ドイツは、1945年5月8日に降伏する前のドイツを『悪いドイツ』、それ以降のドイツを『より善きドイツ』と見なしてきた。つまり同国は、戦前・戦中と戦後を断ち切る分割線を引こうとしたのだ。(中略)

これに対し、日本では連合国が昭和天皇を処刑したり、廃位したりはしなかった。マッカーサーはその方が日本を統治しやすくなることを理解していたからである。

昭和天皇は国政に携わる権利を失ったものの、国家の象徴としての地位を維持することは許された。

このため、戦前・戦中と戦後の日本の間には、歴然たる継続性がある。この継続性は、日本人が過去と批判的に対決する上で、大きな障害となっている。

日本で『戦争に対する反省』というと、アジアでの被害者よりも、原爆や空襲の犠牲者や、軍部の無謀な作戦によって戦死、餓死した日本兵らを追悼することが中心になる。ドイツとは逆である。」(前掲書)

ドイツ経済の奇跡については

「ドイツの独り勝ちの最大の理由は、ゲアハルト・シュレーダーが2003年以降『アゲンダ2010』という経済改革プログラムを断行したことだ。」(前掲書)

アゲンダ2010とは、企業の競争力と収益性を強化することにより、雇用を増やし失業者を減らす政策である。

企業の収益性は主に労働コスト抑制によったため所得格差の拡大を招いたが、失業率は欧州で 『雇用の奇跡』 といわれるほど大幅に減った。

ドイツは『社会的市場経済』であり、アメリカ資本主義とは根本的に異なる。

「社会的市場経済の下では、政府の役割が米国よりはるかに大きい。

たとえば政府が経済政策の路線を決定し、競争に敗れた弱者を救済するために、社会保障制度などによって、安全ネットを準備する。

企業はあくまでも、政府が定めた枠組みの中で利潤拡大のための競争をおこなわなければならない。

したがって、企業は利潤拡大のために社員に1日あたり10時間を越える労働をさせることを、禁止されるのだ。

日本や米国の企業が1日あたり10時間を越える労働をさせていても、ドイツにある企業は、1日あたり最高10時間というルールを守らなくてはならない。

したがって、企業はイノベーションによって効率を高めることを余儀なくされる。これが、ドイツの労働生産性の高さにつながっている。

社会的市場経済は、米国のような、純粋資本主義と、競争原理を最重視する自由放任の市場経済と大きく異なる。

『社会的市場経済』は、ドイツ経済を理解する上で最も重要な概念の1つである。」(前掲書)

中小企業の層の厚さと強さが日本とドイツに共通しているが、ドイツの中小企業がよりグローバル化を進めている点で異なるという。

それは国際マーケティング能力、語学力の違いにあるという。

「私がこのように主張するのは、25年間ドイツで働いて、『国際社会で日本人が生き残るには、英語だけでは不十分だ』ということを学んだからである。

もちろん英語は必須だが、それ以外の言語もできないと、欧州のような多文化地域では不十分だ。

私はドイツ語、英語フランス語を話すが、欧州ではスペイン語やイタリア語も話せないと、十分ではない。

日本の中小企業がドイツ並みにグローバル化するには、語学教育の大転換が不可欠である。

逆に言えば、現在の語学教育を続けていたら、日本企業のグローバル化はいつになっても成功しない。」(前掲書)

エネルギー政策については、日本は原発再稼動を決定した。一方ドイツは原発全廃を決定した。

この背景にはエネルギー問題と社会的倫理の関係があるという。

日本は原子力やエネルギー問題は専門家が決めるべきことと考えるが、ドイツ人はこの問題は市民全員に関係があるから専門家以外も参画すべきと考える。

熊谷氏は25年間ドイツを定点観測した結果、総じてドイツ方式の優位性を認め、日本はドイツに学ぶことが多いと結論づけている。

熊谷氏の著作についての検証は、稿を改め行いたい。

この問題を解くためにはまずドイツを正しく理解しなければならない。

メディア等を通じたドイツについての理解は断片的であり表層的である。時として誤解もありうる。