憲法では国民主権を保障しているが、これを具現するためには、、国民に広く、平等に、正しい情報をいきわたらせるとともに、 国民が知る権利を保障されなければならない。

ジャーナリズムの活動は、報道および言論であり、国民に与える影響は大きい。

日本のメディアは客観的報道と公益を標榜している。このメディアの標榜については、国民主権の立場からも実効性を検証してゆかなければならない。

まず、客観的報道とはなにか、公益とはなにかを定義付けしておかなければならない。

各メディアには夫々の立ち位置がある。例えば影響力の大きい大手新聞の社是をみてみよう。

朝日新聞綱領

不偏不党の地に立って言論の自由を貫き、民主国家の完成と世界平和の確立に寄与す。

正義人道に基いて国民の幸福に献身し、一切の不法と暴力を排して腐敗と闘う。

真実を公正敏速に報道し、評論は進歩的精神を持してその中正を期す。

常に寛容の心を忘れず、品位と責任を重んじ、清新にして重厚の風をたっとぶ。

読売信条

読売新聞は責任ある自由を追求する。個人の尊厳と基本的人権に基づく人間主義をめざす。国際主義に立ち、日本と世界の平和、繁栄に貢献する。真実を追求する公正な報道、勇気と責任ある言論により、読者の信頼にこたえる。

毎日憲章

言論の自由独立を確保し真実敏速な報道と公正な世論の喚起を期する。

全従業員の協同運営により社会の公器としての使命を貫徹する。

社会正義に立脚し自由、人権、労働を尊重する。

民主主義に則して文化国家の建設を推進する。

国際信義に基づき世界平和の確立に寄与する。

これら新聞社の社是からは、殆ど立ち位置がわからない。

公正とはなにか、その基準となるものがなにも示されていない。僅かな違いは毎日新聞が”労働を尊重する”文言を入れていることくらいか。従って新聞社が標榜する客観的報道とか公益は、その都度軸足を変えて報道され言論を展開される可能性があると認識すべきだろう。

公正とはなにか、その基準となるものがなにも示されていない。僅かな違いは毎日新聞が”労働を尊重する”文言を入れていることくらいか。従って新聞社が標榜する客観的報道とか公益は、その都度軸足を変えて報道され言論を展開される可能性があると認識すべきだろう。

情報の受け手である国民は、新聞社の報道および主張の軸足は一定ではないことを心に留めおかなければならない。

次に、客観的報道と公益を標榜するメディアの検証に移ろう。

日本のメディアで特に問題とされているのは、権力との距離である。

記者クラブの問題はかねて指摘されている問題である。

一つの例としてエール大学 浜田宏一名誉教授の著書から日銀関連の記述をみてみよう。

「日銀記者クラブには、メディアの人間なら誰でも入ることができる、というわけではなく、それができるのは、大手の新聞やテレビの記者のみ。

フリーのジャーナリストや雑誌メディアに属する人間は、記者会見を取材することさえゆるされない。

このような記者クラブのシステムは、先進国では日本だけだ。日銀記者クラブの会見に総裁が出席する際には、記者たちは「起立、礼」をして総裁を迎える。

まさに異常な光景というほかない。まるで学校のようだが、日銀総裁と記者の関係は、まさに先生と生徒のように、教えてあげる立場と教えてもらう立場となっている。

だから生徒である記者は総裁に対して(日銀に対しても)へりくだる。記者たちは、日銀から教えてもらわないと記事を書くことさえできないのである。

そんな関係であれば、メディアが日銀を批判することなどありえないことになる。」(アメリカは日本経済の復活を知っている)

このような経過で取材された記事が国民に広く行きわたっていたのだ。

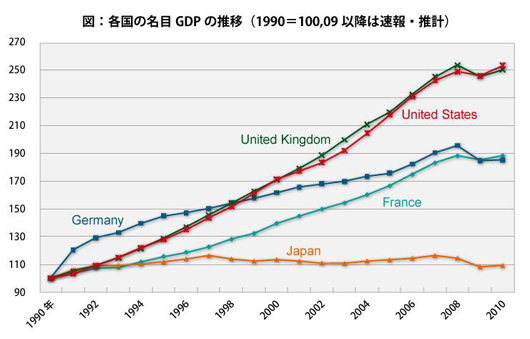

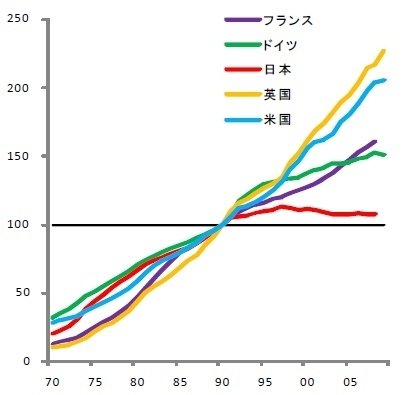

結果的に20年間もデフレは放置されたままで、なすすべもなかった。国民の中には、デフレは仕方ないものとして諦めていた人もいただろう。

メディアが、デフレの原因は少子高齢化のせいである、などと日銀のオウム返しに伝えてきたからである。

政治家も日銀の政策に異をとなえたかもしれないが、政策を変更させるまでには至らなかった。情報が国民生活に与える影響は想像以上だ。そしていまなお下記記事が示すように改善されたとも言い難い。

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20130125/ecn1301250710004-n1.htm

一つの例としてエール大学 浜田宏一名誉教授の著書から日銀関連の記述をみてみよう。

「日銀記者クラブには、メディアの人間なら誰でも入ることができる、というわけではなく、それができるのは、大手の新聞やテレビの記者のみ。

フリーのジャーナリストや雑誌メディアに属する人間は、記者会見を取材することさえゆるされない。

このような記者クラブのシステムは、先進国では日本だけだ。日銀記者クラブの会見に総裁が出席する際には、記者たちは「起立、礼」をして総裁を迎える。

まさに異常な光景というほかない。まるで学校のようだが、日銀総裁と記者の関係は、まさに先生と生徒のように、教えてあげる立場と教えてもらう立場となっている。

だから生徒である記者は総裁に対して(日銀に対しても)へりくだる。記者たちは、日銀から教えてもらわないと記事を書くことさえできないのである。

そんな関係であれば、メディアが日銀を批判することなどありえないことになる。」(アメリカは日本経済の復活を知っている)

このような経過で取材された記事が国民に広く行きわたっていたのだ。

結果的に20年間もデフレは放置されたままで、なすすべもなかった。国民の中には、デフレは仕方ないものとして諦めていた人もいただろう。

メディアが、デフレの原因は少子高齢化のせいである、などと日銀のオウム返しに伝えてきたからである。

政治家も日銀の政策に異をとなえたかもしれないが、政策を変更させるまでには至らなかった。情報が国民生活に与える影響は想像以上だ。そしていまなお下記記事が示すように改善されたとも言い難い。

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20130125/ecn1301250710004-n1.htm

以上のように、日銀の例は典型的かもしれないが、残念ながら、これに似た当局との取材のあり方が、官と民 、中央と地方を問はず、日本の実情に近いのではないか。

社会の木鐸を自負した過去のジャーナリストの先達たちは、泉下でジャーナリズムの現状をみたらさぞかし嘆き悲しむだろう。

このような現状に我々はどう対処したらいいか、民主主義の根幹に係わる問題だけに、問題点を洗いざらしにし、解決の道を探さなければならない。