これらのことに関しては、我々には、予想とその結果にたいする耐性ができている。

しかし、こと経済、それも国民生活にかかわる経済政策については、学者やエコノミストの説にたいし、我々に充分な耐性が備わっているとは言い難い。

第一に経済政策の効果があらわれるまでのタイムラグが長いこと、また経済政策には高度な財政、金融の知識が不可欠だからであろう。

このため経済政策の適否に関係なく、権威ある学者やエコニミストが専門用語で理路整然と自説を展開されると、得心した気分になってしまう。

バブル崩壊後、日本は失われた20年を閲した。リーマンショック以降、一時的に他国も同じように経済が低迷したが落ち込みは少ない。日本だけが長期低迷のままである。。日本の少子高齢化を原因に挙げる説もあるが、ドイツなど少子高齢化はおなじである。

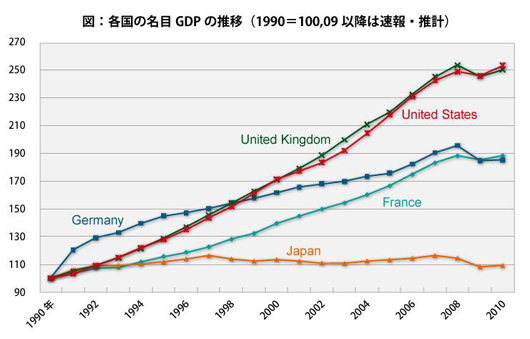

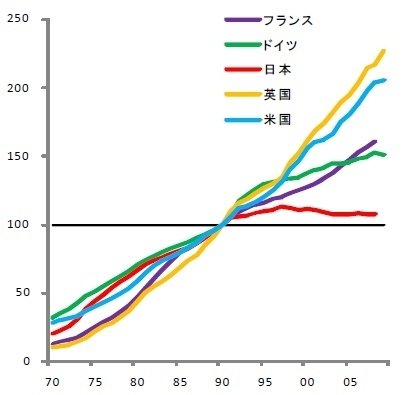

グラフのとおり、GDPがアメリカ、ヨーロッパに比し、日本だけが長期低迷し、給料も増えていないのが一目瞭然。

賃金推移(1990=100)

長期低迷の原因は、日本独自の理由によるところが大きい。

日本独自の原因とし二つが考えられる。直接的な原因は政治と行政であろう。つぎに、国の経済政策のバックボーンとなるものが適切でなかったことが考えられる。

いいかえれば経済学の法則が正しく運用されなかったことによる失敗である。ここでは、経済学の法則について考えてみたい。

その前に、誤解を恐れず、二人の学者の経済政策とその結果をみてみよう。

まずプリンストン大学教授でノーベル経済学賞受賞者 ポール・クルーグマン。

彼は、小泉内閣成立直後、小泉純一郎首相の緊縮財政と改革なくして成長なしという経済政策をみて、日本は残念ながら、企業が借金返済に走り、だれも投資しなくなるというような、ひどい流動性の罠に陥ることを予言した。

当時は不況下であり、小泉内閣の政策が、真逆であることを指摘し、結果は不幸にも的中した。

そして彼は、いまなお、日本を含め世界の景気は不況下にあり、増税とか支出削減をやるべきではないと論陣をはっている。

次に慶応大学教授 竹中平蔵氏 歴代の内閣の経済ブレーンであり、戦後の国務大臣の連続最長在任者である。加藤寛元慶大教授が、竹中氏を、「彼の話し言葉は、そのまま書きことばになるほど理路整然としている」と評したほど、頭脳明晰の持ち主である。

政治家が、このような人に、日本経済を任せておけば間違いないと考えたとしても不思議ではない。

特に小泉内閣では経済については全権一任に近かった。

結果は不況脱出どころか、デフレが一段と進み、国民はいまなお塗炭の苦しみを味わっている。

彼は構造改革が趣味です、といってはばからなかった。彼の趣味で日本経済がデフレのドン底に沈んだといっては言いすぎかもしれないが、少なくとも、不況下の構造改革がなにをもたらすか、結果をみれば明らかである。

このように、不況時の経済政策について、二人の著名な学者は、真逆であった。

なぜこのようなことがおきてしまうのか。経済政策は、国民生活に深くかかわるものだけに、単なる間違いですませるものではない。再び同じ過ちを犯さないためにも、ここは充分な検証が必要であろう。

経済の法則について、通常経済時と恐慌経済時に分け、それぞれに異なった経済政策をとるべきだと主張する学者がいる。(「経済学はなぜ間違え続けるのか」名城大学教授 木下栄蔵氏著)

木下教授はいう、「経済学には大きく分けて通常経済学と恐慌経済学の二つの局面がある。通常経済学の局面では、企業は設備投資を積極的に行ってマックス・ウエーバーのいう利潤の最大化に邁進し、アダム・スミスのいう神の見えざる手が経済を拡大する方向へ導く。

ところがバブルが崩壊したあとは、経済は恐慌経済学の局面に入る。この局面では、バブル期に借金で購入した資産の価値が下がり、負債だけが残った企業にとって、投資効率は市場利子率より悪くなる。その結果、設備投資を行わなくなり、利潤の最大化から債務の最小化に向かい、経済が縮小する。」

この恐慌経済学の局面の、最も有名なものは、アメリカの1929年の大恐慌とそれに続く不況だろう。この時採られた経済政策では、フーバー大統領とメロン財務長官のコンビの緊縮財政と、その後のルーズベルト大統領のニューディール政策はあまりにも有名である。

前者が失敗、後者が成功の典型的な例であることはいうまでもない。恐慌経済の局面では、財政出動し、公共事業で需要を喚起することが正しい政策であり、現実に成功している。

木下教授の主張していることは、極々あたりまえで、的を得た主張であり、歴史的にも証明されている。

これにもかかわらず、バブル崩壊後20年間、緊縮財政、規制緩和、構造改革、増税などデフレを促進する間違った経済政策が採られた背景には、それを阻害するものがあったに違いない。

官僚システムの弊害についてはすでにのべたが、官僚システムに劣らず学会とかマスコミの影響力は無視できないものがある。 特に経済学の法則については、諸説紛々、唱えている本人も確信もてないでいるのではと思わせるものがある。

室町時代初期の吉田兼好が書き記したことばは現代でも充分通用するものがある。

曰く

「世に語り伝ふる事、まことあいなきにや、多くは皆虚言なり、あるにも過ぎて人は物を言ひなすに、年月過ぎ、境も隔りぬれば、言たきままに語りなして、筆にも書き止めぬれば、やがて定まりぬ。(世間に伝わることは、本当のことをいっても面白くないので、その多くは嘘である、実際にあったことをオーバーに話す、年月が過ぎ、他所の出来事ともなれば、いいたいように作り話をして、それが筆に書き留められようものならそれが事実となってしまう)」

何と、情報リテラシーの必要性は、既に室町時代から説かれていた!

経済学の法則の正しい採用を阻害する要因について、引き続き考えてみたい。

0 件のコメント:

コメントを投稿