ドイツは東西ドイツ統合によって財政赤字が膨らんだが、この赤字を減らしたという実績があり、財政については自信と矜持を持っているようだ。

2008年9月のリーマンショックは、第一次と第二次の2度にわたる世界大戦後に経験した超インフレの悪夢をドイツに呼び覚ました。

このリーマンショックが一つの契機となり周到になったドイツは、2009年に毎年GDPの0.35%を超える追加的な借金をすることを禁ずるという債務ブレーキ条項を憲法で規定するに至った。

このドイツの債務ブレーキ条項を追認するかのように当時の欧州中央銀行のトリシェ総裁は、ドイツが同条項を憲法で規定した翌年の2010年にイタリアの新聞社にインタビューで答えている。

「 (質問) 次々に金利引き下げですね。多くの経済学者は、明らかにデフレの危険があると言っています。これをどうごらんになっていますか。

(答え) そんなリスクが実現するとは思いません。それどころか、インフレ期待は驚くほど我々の定義したもの - 2パーセント以下、2パーセント近く - に驚くほどしっかり固定されていますし、最近の危機でもそれは変わっていません。経済について言えば、財政緊縮が停滞を引き起こすという考えはまちがっています。

(質問) まちがっている、ですって?

(答え) その通り。実はこうした状況にあっては、家計、企業、投資家が公共財政の持続可能性について抱く安心感を高めることはすべて、成長と雇用創出の実現に有益なんです。

わたしは現状において、安心感を高める政策は経済回復を阻害するどころか促進すると固く信じています。今日では、安心こそが重要な要因だからです。

- 欧州中央銀行(ECB)総裁ジャン=クロード・トリシェ、イタリアの新聞『ラ・レププリカ』インタビュー、2010年6月」

(早川書房ポール・クルーグマン著山形浩生訳『さっさと不況を終わらせろ』)

財政緊縮は人々に安心感を与える。人々に安心感を与えれば経済回復を促進する。

欧州中央銀行とドイツは、ドイツの役割上同じ運命を背負っている。

緊縮財政の正体見たりの感がある!

緊縮財政の正体は、人々に安心感を与えることであったのだ。

「本章の冒頭で、ジャン=クロード・トリシェの発言を引用した。彼は2011年秋までECBの総裁で、この引用は驚くほど楽観的な - そして驚くほどバカげた - ドクトリンを示している。

でもこれは2010年に権力の座にある人々の間に猛威をふるったドクトリンだった。

このドクトリンは、政府支出を削減する直接効果は需要を減らし、他の条件が同じであれば、経済下降と高い失業をもたらすという点では認めている。

でもトリシェのような人々が固執するところでは、『安心感』がこの直接効果を補って余りあるものとなるのだそうだ。

ぼくは早い時期に、このドクトリンを『安心感の妖精』信仰と呼んで、この呼び名はどうやら定着したようだ。」(前掲書)

ギリシャはじめ南欧諸国の経済の惨状はいまなおつづいている。

それでも、先のギリシャ支援協議でも、ドイツを実質上盟主とする欧州連合(EU),国際通貨基金(IMF)、欧州中央銀行(ECB)のトロイカはギリシャに支援の条件として緊縮策を強いた。

トリシェ総裁時代の緊縮策と何ら変わっていない。ドイツの強い意思が感じられる。

日本が、このドイツから教訓を得ることがあるのだろうか。あるとしたらそれは何か。改めて考えてみたい。

2015年8月17日月曜日

2015年8月10日月曜日

突出するドイツ 4

『ドイツでの定点観測を始めてから、25年目になる』 という熊谷徹氏は、一言でいえば『ドイツかぶれ』といっても言い過ぎではないほどドイツに肩入れし、日本については否定的だ。

『ドイツかぶれ』が言いすぎであれば、母国 日本に対する自虐思想の反動といってもいい。

優秀なジャーナリストであるにもかかわらず自虐史観教育の罠に嵌ったとしかいいようのないほどの思想にとり憑かれている。わが国の戦後教育の体現者ともいえる。

『ドイツかぶれ』が言いすぎであれば、母国 日本に対する自虐思想の反動といってもいい。

優秀なジャーナリストであるにもかかわらず自虐史観教育の罠に嵌ったとしかいいようのないほどの思想にとり憑かれている。わが国の戦後教育の体現者ともいえる。

戦争責任についていえば、日本とドイツは根本的に異なる。

日本の無責任体制は第二次大戦に限らず、もともと日本人の行動様式である。

日本は、その場の空気によってことが決まる。これは、わが国の多くの社会学者が指摘するところであるが、戦前戦後を問わず、また人が介在することがらのすべてについて言える。

ここのところの理解がなければ判断を誤りいつまでも誤解が解けない。

彼はドイツ語をマスターし、ドイツについて必死に理解に励んだが、日本についてはどうか。

彼は戦後の学校教育で受けた印象をそのまま引きずりそこに止まっているのではないか。

日本の無責任体制は第二次大戦に限らず、もともと日本人の行動様式である。

日本は、その場の空気によってことが決まる。これは、わが国の多くの社会学者が指摘するところであるが、戦前戦後を問わず、また人が介在することがらのすべてについて言える。

ここのところの理解がなければ判断を誤りいつまでも誤解が解けない。

彼はドイツ語をマスターし、ドイツについて必死に理解に励んだが、日本についてはどうか。

彼は戦後の学校教育で受けた印象をそのまま引きずりそこに止まっているのではないか。

彼はまた語学の重要性を強調するあまり、中小企業者にもジャーナリスト並の語学をマスターしなければ成功は覚束ないという。

戦後のどさくさで、自信をなくした日本人が、いっそのこと日本語をやめて英語を母国語にしたらどういかといった話を想起させる。

彼の個人的体験は感情移入が激しくおよそ科学的調査手法とはかけ離れたものとなっている。

彼の個人的体験は感情移入が激しくおよそ科学的調査手法とはかけ離れたものとなっている。

ドイツ人と結婚し3人の子供を育てた川口マーン恵美氏は、33年にもわたるドイツ生活を通じ、ドイツに対し冷静な観察眼を失っていない。

彼女は、ドイツの歴史に精通し、的確にドイツの現状をレポートしている。

戦時賠償については、ユダヤ人に対する『人道に対する罪』でイスラエルに慰謝料を支払ったが、その他の国にたいしては、何も支払っていないという。

たとえば、ギリシャのチプラス首相はドイツに対し戦後70年も経過した今頃、戦時の強制調達の補償を要求したほどだ。

彼女は、ドイツの歴史に精通し、的確にドイツの現状をレポートしている。

戦時賠償については、ユダヤ人に対する『人道に対する罪』でイスラエルに慰謝料を支払ったが、その他の国にたいしては、何も支払っていないという。

たとえば、ギリシャのチプラス首相はドイツに対し戦後70年も経過した今頃、戦時の強制調達の補償を要求したほどだ。

彼女はまたドイツの外国人労働者に頼った経済成長戦略、およびフランスやロシアなどドイツの近隣諸国の原子力やガスに頼った脱原発エネルギー政策は、必ずしも順風満帆ではなく、むしろジレンマに陥っているのが実態であると指摘している。

これに関連して最近ヨーロッパで最大の関心事である移民問題についてもいち早く懸念を表明している。

個人の体験は科学的な調査まで昇華しているか否か、科学的訓練を受けているか否かが重要であり信憑性はそれにかかっている。

次に残った問題は、ドイツがなぜ南欧諸国に緊縮財政を強いるのかである。

これに関連して最近ヨーロッパで最大の関心事である移民問題についてもいち早く懸念を表明している。

個人の体験は科学的な調査まで昇華しているか否か、科学的訓練を受けているか否かが重要であり信憑性はそれにかかっている。

川口氏のレポートはドイツの歴史に精通した知識と日々のドイツでの生活に裏打ちされたものであろう。科学的調査方法の訓練をうけている人のそれを想起させる。

この問題については熊谷、川口両氏とも詳しく触れていない。

稿を改め考えてみたい。

稿を改め考えてみたい。

2015年8月3日月曜日

突出するドイツ 3

つぎにドイツ在住33年の作家川口マーン恵美氏の著作から。

彼女はドイツ人と結婚し3人の子供を育てた。この実体験を通じドイツと日本について独自の比較文化論を展開している。

ドイツについては、一般的な日本人のドイツ感とは異なり厳しい見方をしているように思える。

日本とドイツは同じ敗戦国であるが、ドイツは『人道に対する罪』を犯しているが、日本はそうではないという違いがあるという。

日本はドイツに比し戦後の反省が足りないと言われることもある。

これに関連し、彼女は、ドイツは戦後賠償が済んでいないが、日本は済んでいるという。

「ドイツには、自国が平和条約を締結していないこと、それゆえ、戦時賠償を含む戦後処理を済ませていないことを知っている人は、ほとんどいない。

ドイツ国民は、西ドイツ政府が道義的見地から支払った補償を、戦時賠償と捉えているのだ。

戦時賠償というのは、SS(ナチ親衛隊)だけでなく、国防軍が行った違法行為がその対象となるのだが、そんなことを知っている国民は少ない。

そして、どれだけの金額がどの国の犠牲者に支払われたかという報道を耳にするたびに、自分たちは莫大な賠償を支払っていると勘違いし続けて今まで来たのだ。

それが、『人道に対する罪』という、ナチ特有の残虐行為に対する慰謝料に限られていることも、誰も知らない。

日本軍には、『人道に対する罪』はなかった。不公平極まりない東京裁判でさえ、日本軍に『人道に対する罪』を押しつけることはできなかった。

だから、日本が戦後、旧敵国に支払ってきたものは、平和条約に基づいた純粋な戦時賠償で、しかも、わずかな金額ではない。 ドイツ人に、日本人は反省が足りないなどと言われる筋合いは、まったくないはずだ。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

歴史認識については第二次世界大戦の動機と目的が日独で異なるという。

「第二次世界大戦に関していうなら、戦争に負けた日本が、戦勝国の都合で一方的に悪者にされたしまったのは、弱肉強食の定めで仕方ない。もちろん、日本が悪くなかったとは言わないが、しかし、身に覚えのない罪まで被る必要はないはずだ。

そして、さらにもう一つだけ拘るなら、ドイツと日本がひと括りにされてしまうことが不本意だ。

ドイツと日本の戦後の発展には似通った点がたくさんあるが、第二次世界大戦の動機と目的においては、ほとんど共通点はなかった。」(前掲書)

経済発展については

「ドイツと日本は、戦後の何もないところから世界有数の経済大国にのしあがった点は大変よく似ているが、その過程に一つ、決定的な違いがあった。

日本がワーカーホリック(働き中毒)などと悪口を叩かれつつ、自分たちで必死に働いて奇跡の復興を成し遂げたのに比べて、ドイツは人手不足が始まった早い段階で外国人労働者を導入した点だ。

1955年12月、ドイツはイタリア政府と労働者受け入れの協定を結んだ。1960年にはギリシャとスペインがそれに加わり、1961年にトルコ、1962年にモロッコ、1964年にポルトガル、1965年にチュニジア、そして、1968年に旧ユーゴスラビアと続く。

当時、経済振興は国家の最大目的で、そのためには世界市場で競争力のある製品を作らなくてはいけなかった。

企業は当然、安い労働力を求め、政府は企業のその欲求を叶えることを最優先にした。

(講談社+α新書 川口マーン恵美著『8勝2敗で日本の勝ち』)

ドイツ人は労働時間は短く高給であっても不満をもっているという

「ドイツ人の労働時間は短く、しかも賃金は高い。おまけに、社会保障費も高い。社会保障費の半分は雇用者が負担しなければいけないし、労災保険は全額負担しなければならないから、雇用者側は、当然、できるだけ従業員を増やさずに、労働効率を上げようとする。

つまり、同じ時間内にこなさなければいけない仕事がだんだんと増えていっても不思議ではないのだ。

ただ私の見るところ、ドイツ人は、自分で自分の首を絞めているようなところも多い。

だいたい、働いている人が、自分の労働時間をあまりにもシビアに見張り過ぎている。

たとえば、週38時間の雇用契約を結んでいる人は、自分の労働時間がそれを1分でも超えると損をしたと思い、とても腹を立ててしまうのだ。

だから、何が何でも時間内に仕事をこなそうと皆が常に焦っていて、勤務中、極端に不機嫌だ。」(前掲書)

エネルギー政策ではドイツはジレンマに陥っているという

「ドイツで現在稼動している原発を全基廃止すると、40ギガワットの電力が足りなくなるそうだ。

現在すでに31基の原発を持つロシアは、2020年までにさらに40基の原発を建設する予定だという。

というのも、生産可能なガスと石油を、なるべく多く外国に輸出するためである。

石油とガスは、たとえばドイツに輸出すれば、ロシア国内の8倍の値段で売れるというから、そんなものを自国民のために提供するほどプーチンは馬鹿ではない。

つまり、自国の電力は原子力でまかなおうという腹なのである。

こうなってくると、ドイツの決意はなんだか間が抜けている。

緑の党の宿願通り国内での原発廃止は決定したものの、その代わりに輸入するエネルギー資源は、ロシアが自国で原発を造ってまかなってくれることになる。

一方、国境を接したフランスには59基の原発が林立し(フランスは電力の79パーセントを原子力で生産している)、またスイスには5基(同40パーセント)、チェコにも6基(同32パーセント)の原発がある。

しかもその多くは、ドイツとの国境に沿って並んでいる。

原発を自国から駆逐すれば安全というのなら、ドイツの行動にも一理あろう。しかし、そうではないことは、すでにチェルノブイリが証明してくれた。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

川口氏は、実生活にもとづく経験で、日本に比べて、総じてドイツの長所よりも短所が目につき、日本がドイツから学ぶことはそう多くないと結論づけている。

次稿で、熊谷、川口両氏の著作の検証を行ってみよう。

彼女はドイツ人と結婚し3人の子供を育てた。この実体験を通じドイツと日本について独自の比較文化論を展開している。

ドイツについては、一般的な日本人のドイツ感とは異なり厳しい見方をしているように思える。

日本とドイツは同じ敗戦国であるが、ドイツは『人道に対する罪』を犯しているが、日本はそうではないという違いがあるという。

日本はドイツに比し戦後の反省が足りないと言われることもある。

これに関連し、彼女は、ドイツは戦後賠償が済んでいないが、日本は済んでいるという。

「ドイツには、自国が平和条約を締結していないこと、それゆえ、戦時賠償を含む戦後処理を済ませていないことを知っている人は、ほとんどいない。

ドイツ国民は、西ドイツ政府が道義的見地から支払った補償を、戦時賠償と捉えているのだ。

戦時賠償というのは、SS(ナチ親衛隊)だけでなく、国防軍が行った違法行為がその対象となるのだが、そんなことを知っている国民は少ない。

そして、どれだけの金額がどの国の犠牲者に支払われたかという報道を耳にするたびに、自分たちは莫大な賠償を支払っていると勘違いし続けて今まで来たのだ。

それが、『人道に対する罪』という、ナチ特有の残虐行為に対する慰謝料に限られていることも、誰も知らない。

日本軍には、『人道に対する罪』はなかった。不公平極まりない東京裁判でさえ、日本軍に『人道に対する罪』を押しつけることはできなかった。

だから、日本が戦後、旧敵国に支払ってきたものは、平和条約に基づいた純粋な戦時賠償で、しかも、わずかな金額ではない。 ドイツ人に、日本人は反省が足りないなどと言われる筋合いは、まったくないはずだ。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

歴史認識については第二次世界大戦の動機と目的が日独で異なるという。

「第二次世界大戦に関していうなら、戦争に負けた日本が、戦勝国の都合で一方的に悪者にされたしまったのは、弱肉強食の定めで仕方ない。もちろん、日本が悪くなかったとは言わないが、しかし、身に覚えのない罪まで被る必要はないはずだ。

そして、さらにもう一つだけ拘るなら、ドイツと日本がひと括りにされてしまうことが不本意だ。

ドイツと日本の戦後の発展には似通った点がたくさんあるが、第二次世界大戦の動機と目的においては、ほとんど共通点はなかった。」(前掲書)

経済発展については

「ドイツと日本は、戦後の何もないところから世界有数の経済大国にのしあがった点は大変よく似ているが、その過程に一つ、決定的な違いがあった。

日本がワーカーホリック(働き中毒)などと悪口を叩かれつつ、自分たちで必死に働いて奇跡の復興を成し遂げたのに比べて、ドイツは人手不足が始まった早い段階で外国人労働者を導入した点だ。

1955年12月、ドイツはイタリア政府と労働者受け入れの協定を結んだ。1960年にはギリシャとスペインがそれに加わり、1961年にトルコ、1962年にモロッコ、1964年にポルトガル、1965年にチュニジア、そして、1968年に旧ユーゴスラビアと続く。

当時、経済振興は国家の最大目的で、そのためには世界市場で競争力のある製品を作らなくてはいけなかった。

企業は当然、安い労働力を求め、政府は企業のその欲求を叶えることを最優先にした。

(講談社+α新書 川口マーン恵美著『8勝2敗で日本の勝ち』)

ドイツ人は労働時間は短く高給であっても不満をもっているという

「ドイツ人の労働時間は短く、しかも賃金は高い。おまけに、社会保障費も高い。社会保障費の半分は雇用者が負担しなければいけないし、労災保険は全額負担しなければならないから、雇用者側は、当然、できるだけ従業員を増やさずに、労働効率を上げようとする。

つまり、同じ時間内にこなさなければいけない仕事がだんだんと増えていっても不思議ではないのだ。

ただ私の見るところ、ドイツ人は、自分で自分の首を絞めているようなところも多い。

だいたい、働いている人が、自分の労働時間をあまりにもシビアに見張り過ぎている。

たとえば、週38時間の雇用契約を結んでいる人は、自分の労働時間がそれを1分でも超えると損をしたと思い、とても腹を立ててしまうのだ。

だから、何が何でも時間内に仕事をこなそうと皆が常に焦っていて、勤務中、極端に不機嫌だ。」(前掲書)

エネルギー政策ではドイツはジレンマに陥っているという

「ドイツで現在稼動している原発を全基廃止すると、40ギガワットの電力が足りなくなるそうだ。

現在すでに31基の原発を持つロシアは、2020年までにさらに40基の原発を建設する予定だという。

というのも、生産可能なガスと石油を、なるべく多く外国に輸出するためである。

石油とガスは、たとえばドイツに輸出すれば、ロシア国内の8倍の値段で売れるというから、そんなものを自国民のために提供するほどプーチンは馬鹿ではない。

つまり、自国の電力は原子力でまかなおうという腹なのである。

こうなってくると、ドイツの決意はなんだか間が抜けている。

緑の党の宿願通り国内での原発廃止は決定したものの、その代わりに輸入するエネルギー資源は、ロシアが自国で原発を造ってまかなってくれることになる。

一方、国境を接したフランスには59基の原発が林立し(フランスは電力の79パーセントを原子力で生産している)、またスイスには5基(同40パーセント)、チェコにも6基(同32パーセント)の原発がある。

しかもその多くは、ドイツとの国境に沿って並んでいる。

原発を自国から駆逐すれば安全というのなら、ドイツの行動にも一理あろう。しかし、そうではないことは、すでにチェルノブイリが証明してくれた。」

(徳間文庫カレッジ 川口マーン恵美著『日本とドイツ 歴史の罪と罰』)

川口氏は、実生活にもとづく経験で、日本に比べて、総じてドイツの長所よりも短所が目につき、日本がドイツから学ぶことはそう多くないと結論づけている。

次稿で、熊谷、川口両氏の著作の検証を行ってみよう。

2015年7月27日月曜日

突出するドイツ 2

ドイツはなぜユーロ圏で傑出した経済発展を成し遂げたのか、またなぜ南欧諸国に緊縮財政を強いるのか。

この問題を解くためにはまずドイツを正しく理解しなければならない。

メディア等を通じたドイツについての理解は断片的であり表層的である。時として誤解もありうる。

エマニュエル・トッドは人類学者として近世ヨーロッパの歴史を俯瞰してドイツについて論評した。

彼の論評には同じヨーロッパ人ならではの視点から鋭い切り込みが感じられる。

視点を変えてドイツに長年滞在している二人の日本人の著作からさらにドイツについて理解を深めたい。

まずジャーナリストの熊谷徹氏の著作から。

熊谷氏はNHKを退職後フリージャーナリストになり、彼によれば 『ドイツでの定点観測を始めてから、25年目になる』 という。

彼はまた同じ敗戦国として過去との向き合い方、歴史認識、経済発展、エネルギー政策について日独の違いを浮き彫りにしドイツに対しては総じて肯定的であるが、日本に対しては否定的で、手厳しく論評している。

ドイツは過去と真摯に向き合っていると熊谷氏は言う。

ナチスの党本部があったミュンヘンに、連邦政府、州政府、ミュンヘン市が39億円を投じてナチスの犯罪に関する資料館を建設したがこれに関して、

「私は、この国の政府や地方自治体が、形而上的なプロジェクトに多額の公費を投じたことを高く評価する。

物質的な利益とは無縁の、国家の未来のための投資も、公共投資と見なすべきだ。

たとえばナチスの犯罪について国民を教育することは、他国のドイツに対する信頼を強化する。

ドイツ人が自国の過去について知れば、他国民に接するときの態度は、傲慢なものにはならず、控え目なものになるはずだ。

(私は、一部の日本企業のアジア駐在員が、かって日本軍が被害を与えた国の市民に対して、極めて傲慢な態度をとった例をいくつか知っている。30年前のことではなく、ごく最近の例である。こういした態度の根源には、日本の過去についての無知がある。つまり、こうした態度をとる日本企業のビジネスマンは、戦時中の日本人が、これらの国の人々をどう扱ったかについて、十分知らないのだ)。

『過去との対決』は、独裁国家の再来を防ぎ、ドイツの未来を守ることにつながるので、公共の利益にかなう。

過去との対決への公費の投入も、立派な『公共投資』なのだ。」

(熊谷徹著集英社新書『日本とドイツふたつの戦後』)

歴史認識についての日独の違いの一つに継続性があるという。

「ドイツで過去との対決が社会全体を包む市民運動になり、日本ではそうならなかった理由の1つは、戦前と戦後の継続性の違いである。

ドイツでは戦争とユダヤ人虐殺の最高責任者ヒトラーが自殺したほか、他のナチス指導者の大半も処罰されたり、自殺したりした。

そして戦後の西ドイツは、1945年5月8日に降伏する前のドイツを『悪いドイツ』、それ以降のドイツを『より善きドイツ』と見なしてきた。つまり同国は、戦前・戦中と戦後を断ち切る分割線を引こうとしたのだ。(中略)

これに対し、日本では連合国が昭和天皇を処刑したり、廃位したりはしなかった。マッカーサーはその方が日本を統治しやすくなることを理解していたからである。

昭和天皇は国政に携わる権利を失ったものの、国家の象徴としての地位を維持することは許された。

このため、戦前・戦中と戦後の日本の間には、歴然たる継続性がある。この継続性は、日本人が過去と批判的に対決する上で、大きな障害となっている。

日本で『戦争に対する反省』というと、アジアでの被害者よりも、原爆や空襲の犠牲者や、軍部の無謀な作戦によって戦死、餓死した日本兵らを追悼することが中心になる。ドイツとは逆である。」(前掲書)

ドイツ経済の奇跡については

「ドイツの独り勝ちの最大の理由は、ゲアハルト・シュレーダーが2003年以降『アゲンダ2010』という経済改革プログラムを断行したことだ。」(前掲書)

アゲンダ2010とは、企業の競争力と収益性を強化することにより、雇用を増やし失業者を減らす政策である。

企業の収益性は主に労働コスト抑制によったため所得格差の拡大を招いたが、失業率は欧州で 『雇用の奇跡』 といわれるほど大幅に減った。

ドイツは『社会的市場経済』であり、アメリカ資本主義とは根本的に異なる。

「社会的市場経済の下では、政府の役割が米国よりはるかに大きい。

たとえば政府が経済政策の路線を決定し、競争に敗れた弱者を救済するために、社会保障制度などによって、安全ネットを準備する。

企業はあくまでも、政府が定めた枠組みの中で利潤拡大のための競争をおこなわなければならない。

したがって、企業は利潤拡大のために社員に1日あたり10時間を越える労働をさせることを、禁止されるのだ。

日本や米国の企業が1日あたり10時間を越える労働をさせていても、ドイツにある企業は、1日あたり最高10時間というルールを守らなくてはならない。

したがって、企業はイノベーションによって効率を高めることを余儀なくされる。これが、ドイツの労働生産性の高さにつながっている。

社会的市場経済は、米国のような、純粋資本主義と、競争原理を最重視する自由放任の市場経済と大きく異なる。

『社会的市場経済』は、ドイツ経済を理解する上で最も重要な概念の1つである。」(前掲書)

中小企業の層の厚さと強さが日本とドイツに共通しているが、ドイツの中小企業がよりグローバル化を進めている点で異なるという。

それは国際マーケティング能力、語学力の違いにあるという。

「私がこのように主張するのは、25年間ドイツで働いて、『国際社会で日本人が生き残るには、英語だけでは不十分だ』ということを学んだからである。

もちろん英語は必須だが、それ以外の言語もできないと、欧州のような多文化地域では不十分だ。

私はドイツ語、英語フランス語を話すが、欧州ではスペイン語やイタリア語も話せないと、十分ではない。

日本の中小企業がドイツ並みにグローバル化するには、語学教育の大転換が不可欠である。

逆に言えば、現在の語学教育を続けていたら、日本企業のグローバル化はいつになっても成功しない。」(前掲書)

エネルギー政策については、日本は原発再稼動を決定した。一方ドイツは原発全廃を決定した。

この背景にはエネルギー問題と社会的倫理の関係があるという。

日本は原子力やエネルギー問題は専門家が決めるべきことと考えるが、ドイツ人はこの問題は市民全員に関係があるから専門家以外も参画すべきと考える。

熊谷氏は25年間ドイツを定点観測した結果、総じてドイツ方式の優位性を認め、日本はドイツに学ぶことが多いと結論づけている。

熊谷氏の著作についての検証は、稿を改め行いたい。

この問題を解くためにはまずドイツを正しく理解しなければならない。

メディア等を通じたドイツについての理解は断片的であり表層的である。時として誤解もありうる。

エマニュエル・トッドは人類学者として近世ヨーロッパの歴史を俯瞰してドイツについて論評した。

彼の論評には同じヨーロッパ人ならではの視点から鋭い切り込みが感じられる。

視点を変えてドイツに長年滞在している二人の日本人の著作からさらにドイツについて理解を深めたい。

まずジャーナリストの熊谷徹氏の著作から。

熊谷氏はNHKを退職後フリージャーナリストになり、彼によれば 『ドイツでの定点観測を始めてから、25年目になる』 という。

彼はまた同じ敗戦国として過去との向き合い方、歴史認識、経済発展、エネルギー政策について日独の違いを浮き彫りにしドイツに対しては総じて肯定的であるが、日本に対しては否定的で、手厳しく論評している。

ドイツは過去と真摯に向き合っていると熊谷氏は言う。

ナチスの党本部があったミュンヘンに、連邦政府、州政府、ミュンヘン市が39億円を投じてナチスの犯罪に関する資料館を建設したがこれに関して、

「私は、この国の政府や地方自治体が、形而上的なプロジェクトに多額の公費を投じたことを高く評価する。

物質的な利益とは無縁の、国家の未来のための投資も、公共投資と見なすべきだ。

たとえばナチスの犯罪について国民を教育することは、他国のドイツに対する信頼を強化する。

ドイツ人が自国の過去について知れば、他国民に接するときの態度は、傲慢なものにはならず、控え目なものになるはずだ。

(私は、一部の日本企業のアジア駐在員が、かって日本軍が被害を与えた国の市民に対して、極めて傲慢な態度をとった例をいくつか知っている。30年前のことではなく、ごく最近の例である。こういした態度の根源には、日本の過去についての無知がある。つまり、こうした態度をとる日本企業のビジネスマンは、戦時中の日本人が、これらの国の人々をどう扱ったかについて、十分知らないのだ)。

『過去との対決』は、独裁国家の再来を防ぎ、ドイツの未来を守ることにつながるので、公共の利益にかなう。

過去との対決への公費の投入も、立派な『公共投資』なのだ。」

(熊谷徹著集英社新書『日本とドイツふたつの戦後』)

歴史認識についての日独の違いの一つに継続性があるという。

「ドイツで過去との対決が社会全体を包む市民運動になり、日本ではそうならなかった理由の1つは、戦前と戦後の継続性の違いである。

ドイツでは戦争とユダヤ人虐殺の最高責任者ヒトラーが自殺したほか、他のナチス指導者の大半も処罰されたり、自殺したりした。

そして戦後の西ドイツは、1945年5月8日に降伏する前のドイツを『悪いドイツ』、それ以降のドイツを『より善きドイツ』と見なしてきた。つまり同国は、戦前・戦中と戦後を断ち切る分割線を引こうとしたのだ。(中略)

これに対し、日本では連合国が昭和天皇を処刑したり、廃位したりはしなかった。マッカーサーはその方が日本を統治しやすくなることを理解していたからである。

昭和天皇は国政に携わる権利を失ったものの、国家の象徴としての地位を維持することは許された。

このため、戦前・戦中と戦後の日本の間には、歴然たる継続性がある。この継続性は、日本人が過去と批判的に対決する上で、大きな障害となっている。

日本で『戦争に対する反省』というと、アジアでの被害者よりも、原爆や空襲の犠牲者や、軍部の無謀な作戦によって戦死、餓死した日本兵らを追悼することが中心になる。ドイツとは逆である。」(前掲書)

ドイツ経済の奇跡については

「ドイツの独り勝ちの最大の理由は、ゲアハルト・シュレーダーが2003年以降『アゲンダ2010』という経済改革プログラムを断行したことだ。」(前掲書)

アゲンダ2010とは、企業の競争力と収益性を強化することにより、雇用を増やし失業者を減らす政策である。

企業の収益性は主に労働コスト抑制によったため所得格差の拡大を招いたが、失業率は欧州で 『雇用の奇跡』 といわれるほど大幅に減った。

ドイツは『社会的市場経済』であり、アメリカ資本主義とは根本的に異なる。

「社会的市場経済の下では、政府の役割が米国よりはるかに大きい。

たとえば政府が経済政策の路線を決定し、競争に敗れた弱者を救済するために、社会保障制度などによって、安全ネットを準備する。

企業はあくまでも、政府が定めた枠組みの中で利潤拡大のための競争をおこなわなければならない。

したがって、企業は利潤拡大のために社員に1日あたり10時間を越える労働をさせることを、禁止されるのだ。

日本や米国の企業が1日あたり10時間を越える労働をさせていても、ドイツにある企業は、1日あたり最高10時間というルールを守らなくてはならない。

したがって、企業はイノベーションによって効率を高めることを余儀なくされる。これが、ドイツの労働生産性の高さにつながっている。

社会的市場経済は、米国のような、純粋資本主義と、競争原理を最重視する自由放任の市場経済と大きく異なる。

『社会的市場経済』は、ドイツ経済を理解する上で最も重要な概念の1つである。」(前掲書)

中小企業の層の厚さと強さが日本とドイツに共通しているが、ドイツの中小企業がよりグローバル化を進めている点で異なるという。

それは国際マーケティング能力、語学力の違いにあるという。

「私がこのように主張するのは、25年間ドイツで働いて、『国際社会で日本人が生き残るには、英語だけでは不十分だ』ということを学んだからである。

もちろん英語は必須だが、それ以外の言語もできないと、欧州のような多文化地域では不十分だ。

私はドイツ語、英語フランス語を話すが、欧州ではスペイン語やイタリア語も話せないと、十分ではない。

日本の中小企業がドイツ並みにグローバル化するには、語学教育の大転換が不可欠である。

逆に言えば、現在の語学教育を続けていたら、日本企業のグローバル化はいつになっても成功しない。」(前掲書)

エネルギー政策については、日本は原発再稼動を決定した。一方ドイツは原発全廃を決定した。

この背景にはエネルギー問題と社会的倫理の関係があるという。

日本は原子力やエネルギー問題は専門家が決めるべきことと考えるが、ドイツ人はこの問題は市民全員に関係があるから専門家以外も参画すべきと考える。

熊谷氏は25年間ドイツを定点観測した結果、総じてドイツ方式の優位性を認め、日本はドイツに学ぶことが多いと結論づけている。

熊谷氏の著作についての検証は、稿を改め行いたい。

2015年7月20日月曜日

突出するドイツ 1

とにかくやれ! (Just do it !)

先週末ドイツZDFテレビはドイツのショイブレ財務相がギリシャに対しこう言って怒っている映像を流した。

ギリシャ救済をめぐるユーログループ会議でドイツがユーロ圏の盟主であることをまざまざと見せつけた。

ドイツ主導の北欧諸国が救済を条件に南欧諸国に緊縮財政を強いる。

この構図がギリシャに対しまたも繰り返され、結果は全面的なギリシャの降伏におわった。

いづれドルに替わって基軸通貨とも期待されたユーロであるがここにきて財政の統合を伴わない金融統合の綻びが目立つ。

またイギリスのEU離脱の可否が国民投票に付されることが決定し、EU自体も磐石とは言い難い。

ヨーロッパではユーロの恩恵をフルに享受し突出著しいドイツに対し厳しい視線を向けている人がいる。

エマニュエル・トッド フランスの歴史人口学・家族人類学者である。

先週末ドイツZDFテレビはドイツのショイブレ財務相がギリシャに対しこう言って怒っている映像を流した。

ギリシャ救済をめぐるユーログループ会議でドイツがユーロ圏の盟主であることをまざまざと見せつけた。

ドイツ主導の北欧諸国が救済を条件に南欧諸国に緊縮財政を強いる。

この構図がギリシャに対しまたも繰り返され、結果は全面的なギリシャの降伏におわった。

いづれドルに替わって基軸通貨とも期待されたユーロであるがここにきて財政の統合を伴わない金融統合の綻びが目立つ。

またイギリスのEU離脱の可否が国民投票に付されることが決定し、EU自体も磐石とは言い難い。

ヨーロッパではユーロの恩恵をフルに享受し突出著しいドイツに対し厳しい視線を向けている人がいる。

エマニュエル・トッド フランスの歴史人口学・家族人類学者である。

彼はドイツはヨーロッパの問題であると言う。

「ドイツは、すでに二度にわたってヨーロッパ大陸を決定的な危機に晒した国であり、人間の非合理性の集積地の一つだ。

ドイツの『例外的』に素晴らしい経済的パフォーマンスは、あの国がつねに『例外的』であることの証拠ではないか。

ドイツの『例外的』に素晴らしい経済的パフォーマンスは、あの国がつねに『例外的』であることの証拠ではないか。

ドイツというのは、計り知れないほどに巨大な文化だが、人間存在の複雑さを視野から失いがちで、アンバランスであるがゆえに恐ろしい文化でもある。

ドイツが頑固に緊縮経済を押しつけ、その結果ヨーロッパが世界経済の中で見通しのつかぬ黒い穴のようになったのを見るにつけ、問わないわけにはいかない。

ヨーロッパは、二十世紀の初め以来、ドイツのリーダーシップの下で定期的に自殺する大陸なのではないか、と。」

(エマニュエル・トッド著堀茂樹訳文春新書『ドイツ帝国が世界を破滅させる』)

ヨーロッパはドイツのせいで定期的に自殺者をだす大陸であるという。

緊縮財政に苦しめられるギリシャ国民をみるにつけこの言葉に誇張はない。

緊縮財政に苦しめられるギリシャ国民をみるにつけこの言葉に誇張はない。

エマニュエル・トッドはドイツを制御しなければならないという。これに関連して日本にも言及している。

「 『ドイツというシステム』は驚異的なエネルギーを生み出し得るのだということを認める必要がある。歴史家として、また人類学者として、私はおなじことを日本についても、スウェーデンについても、あるいはユダヤやバスク地方やカタロニア地方の社会文化についても言うことができる。

好むと好まざるとにかかわらず認めるほかない事実として、ある種の文化はそんなふうなのだ。

フランスは平等や自由の理念、世界を魅了する生活スタイルを生み出したし、知的、芸術的な面で先進国でありつつ、今では隣国よりも出生率の高い国になっている。

もし現実的に判定を下さなければならないならば、結局のところフランスは人生というものについて、よりバランスがとれていて満足のいくビジョンを持っていると、たぶん認めるべきなのだ。

もし現実的に判定を下さなければならないならば、結局のところフランスは人生というものについて、よりバランスがとれていて満足のいくビジョンを持っていると、たぶん認めるべきなのだ。

しかし、ここで問題なのは形而上学でもモラルでもない。われわれは国際的な力関係の話をしている。

もしある国が工業と戦争に特化したら、それをきちんと考慮し、そしてどのようにしたらその経済的・技術的な特化パワーの突出をコントロールできるのかを検討しなくてはならない。(前掲書)

なぜドイツだけがユーロ圏で突出した経済発展を続けているのか、またなぜドイツは南欧で不評な緊縮財政を強要するのか、について改めて考えてみたい

そして同じ敗戦国である日本がドイツから学ぶとすればなにか、人類学者であるエマニュエル・トッドが指摘した日本とドイツの共通点と違いを考慮し日本とドイツの行く末について考えてみたい。

もしある国が工業と戦争に特化したら、それをきちんと考慮し、そしてどのようにしたらその経済的・技術的な特化パワーの突出をコントロールできるのかを検討しなくてはならない。(前掲書)

なぜドイツだけがユーロ圏で突出した経済発展を続けているのか、またなぜドイツは南欧で不評な緊縮財政を強要するのか、について改めて考えてみたい

そして同じ敗戦国である日本がドイツから学ぶとすればなにか、人類学者であるエマニュエル・トッドが指摘した日本とドイツの共通点と違いを考慮し日本とドイツの行く末について考えてみたい。

2015年7月13日月曜日

リンカーンの懸念 5

アメリカは自由と民主主義を尊ぶ。これを阻害するものと戦うことは正義に叶う。

イギリスの元首相ウィンストン・チャーチルは、 ” 民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが ” と言った。

自由や民主主義を旗印にした施策は、あたかも免罪符のごとく無批判に受け入れがちである。

だが自由や民主主義とて完全無欠ではない。負の側面がある。

規律を無くした自由は誤ったグローバル化となり、カネに支配された民主主義は1人1票ではなく1ドル1票になる。

この負の側面がアメリカを蝕み、結果としてどの先進国にもまして不平等・格差をもたらしている。

戦勝国であり覇権国家でもあるアメリカは戦後一貫して日本に対し強い影響を及ぼしてきた。

アメリカの負の側面である格差に関連しては、特に貿易関連が及ぼした影響が大きい。

日米構造協議、年次改革要望書、そして現在の日米経済調和対話と名称は変わったが常にアメリカ主導で要求が投げかけられ日本の歴代政権はこれに応えてきた。

そして極めつけはTPPであろう。TPPはこの大きな流れの一つに見立てることが出来る。

TPPはアメリカの負の側面である経済格差を助長する要素に充ちている。

TPPに関連してわが国でも規制撤廃が声高に叫ばれ産業界寄りの政策が矢継ぎ早に打ち出されている。アメリカの影響が色濃く表れている。

誤ったグローバル化が如何に人々を苦しめるか。スティグリッツ教授の分析は明快である。

「貿易協定が不平等拡大をもたらすという論理は単純だ。

因果関係がよく見えるよう、完全市場が存在する世界---グローバル化賛成派の多くが理想とする世界---を想定しよう。

この世界では、商品と資本と労働力が自由に国境を越えて移動できる。

当然、非熟練労働者は世界のどの場所でも同じ値段で手に入る。つまり、アメリカの非熟練労働者には、中国やインドの非熟練労働者と同じ賃金が支払われるわけだ。

賃金水準はほぼ間違いなく、アメリカの水準ではなく中国やインドの水準に近づいていく。

近代経済学の大いなる叡智は、商品とサービスの貿易を事実上、労働力と資本の自由な移動と同一視してきた。

中国が労働集約型商品をアメリカへ売ると、中国の労働力に対する需要が増え、アメリカの労働力に対する需要は減る。

賃金は中国で上がり、アメリカで下がる。貿易の自由化は両国の非熟練労働者の賃金を、同じ水準へ近づけていく。

そして、中国の賃金が上がる可能性より、アメリカの賃金が下がる可能性のほうが高いのだ。

経済学者たちはながいあいだ、不平等拡大におけるこの効果の相対的重要性---ほかの要因と比較したときの重要性---を論議してきた。

そして現在、重要性が大きいというコンセンサスが広がりつつある。

事実、今では中国から輸入している製品をかって製造していた地域では、雇用の減少と賃金の下落が観察されてきた。

残念ながら、アメリカの結ぶ貿易協定は均衡がとれておらず、不平等拡大の効果を増幅させてしまっている。

商品とサービスだけでなく、資本の自由移動を懸命に促進してきた結果、労働者の交渉の立場が根底から変化したのである。

労働者が適正な賃金を要求しても、雇用主は工場の海外移転で脅しをかけられる。

会社を海外へ移し、商品を逆輸入するのになんの障害もないと知っているからだ。この状況は、間違いなく労働者の賃金にも悪影響を与える。

皮肉にも、グローバル化推進派の多くは、悪影響を受ける人々の救済に反対するだけでなく、労働者が雇用保護と公共サービスの縮小を受け入れるよう主張した。

グローバル化からの要求を呑まなければ、国家としての競争力は維持できなくなってしまうというのだ。

事実上、彼らはグローバル化が労働者を直撃すると認めているわけだ。

グローバル化が国全体に益をもたらし、労働者全体に害をもたらすなら、グローバル化のすべての恩恵と、恩恵に付随する金銭的利益は、アメリカの最上層---企業と企業経営者---に独占されることになる。」 (ジョセフ・E・スティグリッツ著峯村利哉訳徳間書店『世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠』)

アメリカの場合は、富裕層が益々富み、貧困層が一段と貧困になっているが、日本の場合も富裕層も増加しているがそれ以上に貧困層の増加が顕著で経済格差を生んでいる。

全国民の年収の中央値の半分に満たない国民の割合をさす相対的貧困率の推移がそれを示している。(下図)

歴史的に見れば、日本は戦前の或る時期までは地主や資本家など人口の1%が課税所得の20%を占めるほど現在のアメリカ顔負けの格差社会であった。

敗戦を機に財閥解体、農地改革、インフレおよび富裕層に対する所得税と相続税の引き上げなどにより経済格差が急速に縮小し、1954年から1974年にわたる高度成長期には一億総中流とまで言われた。

イギリスの元首相ウィンストン・チャーチルは、 ” 民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが ” と言った。

自由や民主主義を旗印にした施策は、あたかも免罪符のごとく無批判に受け入れがちである。

だが自由や民主主義とて完全無欠ではない。負の側面がある。

規律を無くした自由は誤ったグローバル化となり、カネに支配された民主主義は1人1票ではなく1ドル1票になる。

この負の側面がアメリカを蝕み、結果としてどの先進国にもまして不平等・格差をもたらしている。

戦勝国であり覇権国家でもあるアメリカは戦後一貫して日本に対し強い影響を及ぼしてきた。

アメリカの負の側面である格差に関連しては、特に貿易関連が及ぼした影響が大きい。

日米構造協議、年次改革要望書、そして現在の日米経済調和対話と名称は変わったが常にアメリカ主導で要求が投げかけられ日本の歴代政権はこれに応えてきた。

そして極めつけはTPPであろう。TPPはこの大きな流れの一つに見立てることが出来る。

TPPはアメリカの負の側面である経済格差を助長する要素に充ちている。

TPPに関連してわが国でも規制撤廃が声高に叫ばれ産業界寄りの政策が矢継ぎ早に打ち出されている。アメリカの影響が色濃く表れている。

誤ったグローバル化が如何に人々を苦しめるか。スティグリッツ教授の分析は明快である。

「貿易協定が不平等拡大をもたらすという論理は単純だ。

因果関係がよく見えるよう、完全市場が存在する世界---グローバル化賛成派の多くが理想とする世界---を想定しよう。

この世界では、商品と資本と労働力が自由に国境を越えて移動できる。

当然、非熟練労働者は世界のどの場所でも同じ値段で手に入る。つまり、アメリカの非熟練労働者には、中国やインドの非熟練労働者と同じ賃金が支払われるわけだ。

賃金水準はほぼ間違いなく、アメリカの水準ではなく中国やインドの水準に近づいていく。

近代経済学の大いなる叡智は、商品とサービスの貿易を事実上、労働力と資本の自由な移動と同一視してきた。

中国が労働集約型商品をアメリカへ売ると、中国の労働力に対する需要が増え、アメリカの労働力に対する需要は減る。

賃金は中国で上がり、アメリカで下がる。貿易の自由化は両国の非熟練労働者の賃金を、同じ水準へ近づけていく。

そして、中国の賃金が上がる可能性より、アメリカの賃金が下がる可能性のほうが高いのだ。

経済学者たちはながいあいだ、不平等拡大におけるこの効果の相対的重要性---ほかの要因と比較したときの重要性---を論議してきた。

そして現在、重要性が大きいというコンセンサスが広がりつつある。

事実、今では中国から輸入している製品をかって製造していた地域では、雇用の減少と賃金の下落が観察されてきた。

残念ながら、アメリカの結ぶ貿易協定は均衡がとれておらず、不平等拡大の効果を増幅させてしまっている。

商品とサービスだけでなく、資本の自由移動を懸命に促進してきた結果、労働者の交渉の立場が根底から変化したのである。

労働者が適正な賃金を要求しても、雇用主は工場の海外移転で脅しをかけられる。

会社を海外へ移し、商品を逆輸入するのになんの障害もないと知っているからだ。この状況は、間違いなく労働者の賃金にも悪影響を与える。

皮肉にも、グローバル化推進派の多くは、悪影響を受ける人々の救済に反対するだけでなく、労働者が雇用保護と公共サービスの縮小を受け入れるよう主張した。

グローバル化からの要求を呑まなければ、国家としての競争力は維持できなくなってしまうというのだ。

事実上、彼らはグローバル化が労働者を直撃すると認めているわけだ。

グローバル化が国全体に益をもたらし、労働者全体に害をもたらすなら、グローバル化のすべての恩恵と、恩恵に付随する金銭的利益は、アメリカの最上層---企業と企業経営者---に独占されることになる。」 (ジョセフ・E・スティグリッツ著峯村利哉訳徳間書店『世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠』)

アメリカの場合は、富裕層が益々富み、貧困層が一段と貧困になっているが、日本の場合も富裕層も増加しているがそれ以上に貧困層の増加が顕著で経済格差を生んでいる。

全国民の年収の中央値の半分に満たない国民の割合をさす相対的貧困率の推移がそれを示している。(下図)

歴史的に見れば、日本は戦前の或る時期までは地主や資本家など人口の1%が課税所得の20%を占めるほど現在のアメリカ顔負けの格差社会であった。

敗戦を機に財閥解体、農地改革、インフレおよび富裕層に対する所得税と相続税の引き上げなどにより経済格差が急速に縮小し、1954年から1974年にわたる高度成長期には一億総中流とまで言われた。

そしていままた戦前の格差社会に回帰するかのごとき施策が行われようとしている。

丸山真男教授が指摘したように、日本社会は、外国から文化、社会制度、宗教などあらゆるものを受け入れようとするが、受け入れるものは日本にとってふさわしいと思われるものに限り、そうでないものは排除してきた。

たとえば纏足、宦官などは排除し、科挙は一端受け入れたが日本社会に根付くことはなかった。

受け入れ消化したものは、やがて『古層』となり、この『古層』の積み重ねが日本社会を形づくってきた。

アメリカ主導のグローバリズムは経済格差を助長し、かつ消費と生産の圧倒的多数を占める中流層の減少で国全体のGDPにも寄与しない。

グローバリズムというアメリカの轍は好んで踏むべき轍ではない。

たとえば纏足、宦官などは排除し、科挙は一端受け入れたが日本社会に根付くことはなかった。

受け入れ消化したものは、やがて『古層』となり、この『古層』の積み重ねが日本社会を形づくってきた。

アメリカ主導のグローバリズムは経済格差を助長し、かつ消費と生産の圧倒的多数を占める中流層の減少で国全体のGDPにも寄与しない。

グローバリズムというアメリカの轍は好んで踏むべき轍ではない。

2015年7月6日月曜日

リンカーンの懸念 4

アメリカの富める少数者による支配社会がわが国に及ぼす影響を考えるにあたって、日米を含む格差に関連するデータをみてみよう。

まず、税制から

「アメリカ国民の10人に6人は、税制が不公平だと考えている。

彼らの意見は正しい。

簡単に言うと、大金持ちは払うべき税金を払っていないのだ。

所得番付の上位400人は平均年収が2億ドルを超えるが、所得に占める税額の割合は20パーセントを下回る。

この数字は、年収100万ドルの所得層のおよそ25パーセントよりかなり低く、およそ20パーセントの税金を払っている年収20万ドルから50万ドルの層とほぼ同じ割合だ。

2009年度でみると、番付上位116人(全体の3分の1近く)は15パーセントを切っていた。」(ジョセフ・E・スティグリッツ著峯村利哉訳徳間書店『世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠』)

所得が多いほど実効税率が低下し、所得税の最高税率は、第二次世界大戦中の94パーセントをピークに、一貫して累進性が低下し現在は39.6パーセントになり、税の公平性が悪化しつづけているという。

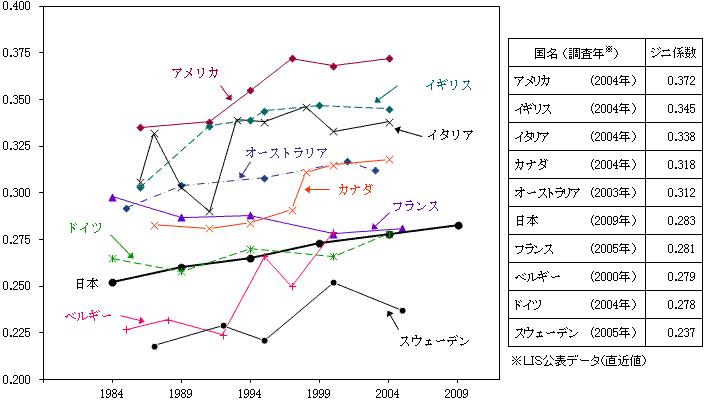

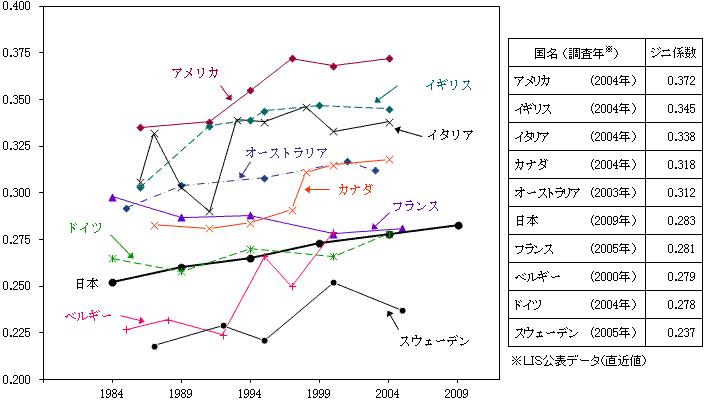

等価可処分所得のジニ係数の国際比較

まず、税制から

「アメリカ国民の10人に6人は、税制が不公平だと考えている。

彼らの意見は正しい。

簡単に言うと、大金持ちは払うべき税金を払っていないのだ。

所得番付の上位400人は平均年収が2億ドルを超えるが、所得に占める税額の割合は20パーセントを下回る。

この数字は、年収100万ドルの所得層のおよそ25パーセントよりかなり低く、およそ20パーセントの税金を払っている年収20万ドルから50万ドルの層とほぼ同じ割合だ。

2009年度でみると、番付上位116人(全体の3分の1近く)は15パーセントを切っていた。」(ジョセフ・E・スティグリッツ著峯村利哉訳徳間書店『世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠』)

所得が多いほど実効税率が低下し、所得税の最高税率は、第二次世界大戦中の94パーセントをピークに、一貫して累進性が低下し現在は39.6パーセントになり、税の公平性が悪化しつづけているという。

税務政策は国民の不平等を助長或いは抑制するが、中でも相続税が国民の機会均等に及ぼす影響は無視できない。

主要国の相続税の負担率

主要国の相続税の負担率

出典: 財務省ホームページ

機会均等を損なうものの中で相続税率が担う役割は大きい。

ブッシュ政権は2001年から相続税を段階的に減税し、ついに2010年に廃止した。

1年後にはこれを撤回したが、アメリカの低率が一際目立つ。

ブッシュ政権が相続税を廃止したときの根拠の一つに、

「経験的・理論的な研究から、遺産税が不平等を小さくすることに効果がなく、現実には消費の不平等を増加させる傾向がある。」(1998年アメリカ議会合同経済委員会声明)

アメリカらしい論点である。

だが、相続税率を低くすればするほど資産格差が拡大することは明らかである。それによって機会均等も損なわれる。

次に、不平等を表す標準的な尺度であるジニ係数の主要国の位置および推移をみてみよう。

等価可処分所得のジニ係数の国際比較

出典: http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/keisu/yoyaku.htm

ジニ係数は”0”が完全な平等、”1”が完全な不平等を表す。

上図からアメリカの不平等が際立っている。

日本はドイツ、フランスとほぼ肩を並べ先進国の中で不平等が少ない方であるが年を追うごとに着実に不平等が進んでいることがわかる。

これらのデータが意味するところを十分腑に落とし込み、最後に、アメリカがわが国に及ぼす影響について考えてみたい。

上図からアメリカの不平等が際立っている。

日本はドイツ、フランスとほぼ肩を並べ先進国の中で不平等が少ない方であるが年を追うごとに着実に不平等が進んでいることがわかる。

これらのデータが意味するところを十分腑に落とし込み、最後に、アメリカがわが国に及ぼす影響について考えてみたい。

登録:

投稿 (Atom)