「”時間は貨幣だ”ということを忘れてはいけない。一日の労働で10シリング儲けられるのに、外出したり、室内で怠けていて半日を過ごすとすれば、娯楽や懶惰のためにはたとえ6ペンスしか支払っていないとしても、それを勘定に入れるだけではいけない。ほんとうは、そのほかに5シリングの貨幣を支払っているか、むしろ捨てているのだ。」

(マックス・ヴェーバ著大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』)

時間を守らない、期限を設定しない。これほど資本主義の精神に悖るものはない。

ソ連邦崩壊をいち早く予言した小室直樹博士はソ連労働者の非効率性について言う。

「納期のない仕事なんて、日本では考えられまい。どの企業も、納期をよく守ることが、日本経済が世界に冠たる所以である。

みんなが納期を守ってくれないことには、目的合理的(とくに形式合理的)な仕事なんかできっこないではないか。

資本主義では、納期を守らない企業は、信用がうすれる。追徴金をとられる。日本だと、追徴金くらいではすまずに、取引停止を覚悟しておかなければなるまい。資本主義においては、納期厳守は、これほどまで大切。

ところが、ソ連労働者には、納期という考え方がない。納期という考え方がなければ、流通機構は動きようがない。

だってそうでしょう。品物を注文して、相手が、たしかにご注文うかがいましたと言ったところで、その品物がいつとどくのか。まるっきり分からない。

これでは、商売のしようがありませんか。工場なら動かない。原料や資材を注文して、相手は、たしかにうけたまわりました、と。 でも、いつとどくか分からない。てんでバラバラに、ポツリポツリ来たって、これでは操業できない。操業できないから、こちらも納期が守れない。

このストーリーからお分かりのとおり、どこか一ヶ所でも納期が守らない企業があると、その企業よりも物流の川下にある企業はみんな、納期が守れなくなってしまうのである。物流が乱されるのである。」

(小室直樹著光文社『ロシアの悲劇』)

ロシア人労働者の行動様式は、マックス・ヴェーバーの”資本主義の精神”の神髄、ベンジャミン・フランクリンが喝破した”時間は貨幣である”からほど遠い。

訪日時のプーチン大統領の時間に対するルーズさにもその一端を窺い知ることができる。

ロシア経済を疲弊させているものには既述の三重苦のほかに厖大な軍事費支出と日常的な汚職がある。

2015年度のIMF発表によるとロシアのGDPに占める軍事費は5.4%でアメリカの3.3%、その他主要国の約2%と比べて多い。

汚職はロシア社会に深く根付いている。「汚職ははびこり、毎年GDPの3分の1に相当する額が汚職に回っているという。」

(2016年1月16日EL mundo紙電子版)

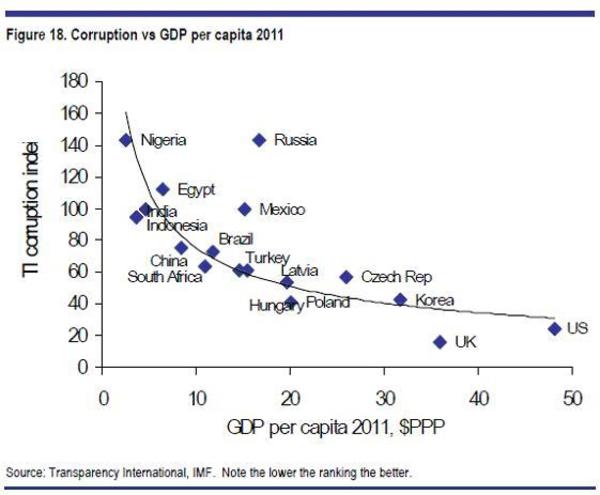

下表は1人あたりGDPと汚職ランキングである。GDPが低いほど汚職も多いが、ロシアは例外的に多い。

これでは欧米の基準に照らせばロシアは汚職国家、泥棒国家である。

西側の一部メディアによればプーチン大統領はロシアでも賄賂と盗みがもっともうまい人であるという。

プーチン大統領の周囲には常に汚職や陰謀の影がつきまとう。彼のサンクトペトルブルグ時代からそうである。政敵に対する追放や粛清の噂も絶えない。

だがプーチン大統領になって、天然資源と兵器輸出に支えられているロシア経済も、それ以前よりは安定している。

高度な科学技術者を擁し、女性の大学進学率も男子100人に対し女子130人とスウェーデンの140人に次いで高い。(2013年OECD)。

クリミア併合もありロシア国民のプーチン大統領に対する支持率は高い。

ロシア国民だけでなく、ブッシュ前アメリカ大統領をはじめ彼に傾倒している西欧の指導者も多いという。安倍首相もその一人かもしれない。

プーチン氏を盲信するあまり、仮に北方4島の潜在主権について譲歩・放棄するようなことがあればその影響は尖閣諸島、竹島におよび取り返しのつかない失政として歴史に残るであろう。

権謀術数により権力を掌握したプーチン大統領、片や三世議員の安倍首相、この違いは領土交渉とは無関係と思いたい。だが、過去には手練手管を弄した政治家が相手を振り回した例には事欠かない。

独裁者の約束ほどあてにならないものはない。1938年第二次世界大戦の要因の一つとなったミュンヘン会談におけるヒットラーの約束、1945年スターリンによる日ソ中立条約の一方的破棄など。

プーチン大統領をこれら独裁者と同列には扱えないが、武力によりクリミアを併合するなど、法による支配と民主主義の価値観を共有している相手でないことは確かだ。

上を鑑みれば、北方領土が無条件で返還されると考えるのは夢物語にすぎない。

70年近くにわたる領土交渉で北方4島が最も近づいた時期があった。

元駐日ロシア大使アレクサンドル・パノフ氏の証言がある。

「ソ連邦崩壊直後の1992年3月日露外相会談時、水面下で平和条約を締結し、まず歯舞・色丹を返還、その後国後・択捉を協議したいと提案したが、日本側は4島一括でなければと拒否した。」

当時のロシアはハイパーインフレに苦しみ、日本はバブル経済の余韻にあった。その後ロシアは復活し、日本の国際社会での地位は相対的に低下した。

北方4島ははるかかなたにいってしまった。ロシアとの領土交渉は日暮れて道遠し。次世代またはそれ以降の世代に俟つほかない。