アベノミクス第一の矢、大胆な金融政策の効果を全て否定する人がいる。誰あろう否定論者は、外国からではなく、国内からであり、理論経済学者 伊東光晴京都大学名誉教授がその人である。

雑誌『世界』2013年8月号に寄稿した論文「安倍・黒田氏は、何もしていない」で綿密にデータを駆使し理路整然と異を唱えている。

当該論文の要点を整理してみよう

アベノミクス関連イベント

2012・11・16 野田首相の衆議院解散決定

2012・12・16 政権交代

2013・03・20 黒田日銀総裁就任

2013・04・04 黒田総裁のもと最初の日銀金融政策決定会合

アベノミクスは大胆な金融政策によって通貨供給量を大幅に増加させたが、その結果は、その大部分が日銀にある各銀行の当座預金の増加となっているだけで、それが引き出され企業に融資されて設備投資となるなど、実体経済の活性化をもたらすものにはほとんどなっていない。

白川前日銀総裁時代と質的に何ら変化はなく、当座預金勘定が量的に増大しただけである。

にもかかわらず、株価が上昇し、円安が進行したのはつぎの理由による。

株価の上昇について

日本の株式市場は特異で、主に外国人によって売買され、日本は証券市場という場所を貸すだけのウィンブルドン現象を呈している。外国人の日本株保有比率は約25%であるが、彼らは高速売買を繰り返し、日本の個人株主がそれに便乗しようとする。このため株価を決定するのは実質上外国人という特殊性がある。 この外国人の投資行動は背後にいる投資ファンドによって左右される。投資ファンドは、米国株、ヨーロッパ株、アジア株に分散投資しており投資比率の大枠もそれぞれ決まっている。

米国株とヨーロッパ株は2012年前半にはリーマンショック以前に戻していたために、買い増しする余地がなくなりかけていた。

2012年6月にはアジア株、その中心の日本株に向かわざるを得ないと予想されていた。2012年10月から外国人はそれまでの売り越しから買い越しに転じた。このように、2013年11月からの株価上昇は政権交代とは関係ない要因で起こったものである。

円安を解剖する

財務省の為替介入によって円安はもたらされた。円安のための円売り、ドル等の買い、そのドル等は外国国債、ほとんどがアメリカの長短の国債に換えられる。これは、アメリカ政府の望むところである。日本の円高是正のための円売りドル買いがアメリカ国債購入となるならば、アメリカも日本の為替介入を黙認してゆくことになる。

為替介入は現財務官が行うことであって、黒田日銀総裁とは何の関係もない。為替介入のための短期国債の大量発行とこれをセットオフするための大幅金融緩和。こうした一連の政策の輪は、安倍首相があずかり知らぬところで進行し、円高から円安への急速な移行もアベノミクスとは無関係の動きである。

アベ・クロノミクスの評価

第一に為替安定のための正攻法である、投機資金のいたずらなる動きを抑えるト-ピングタックスである。わずかな税率でも取引回数が多いと投機を抑制できる制度であるが、アメリカの反対で実現せず、金融市場の混乱だけが残った。

第二に期待は多様であるが、アベノミクスでは株価上昇や円安という期待は一様であると考えるところに誤りがある。現実はそうならない。

第三に金融政策の非対称性を知らない愚論が横行している。金融政策はインフレ対策には有効であるが不況対策には無効である。

有名とされる「紐のたとえ」によると、紐を引っ張ると同様に中央銀行の緊縮政策によって銀行貸し出し量を減らし、それによって貨幣供給量を減らすことはできる。しかし、紐を押しても効果がないのと同様に、銀行貸し出し及び貨幣供給量を増やすことはできない。

複合不況

トヨタの五月の決算発表時 豊田社長は「日本の国内市場は縮小している」と発言した。日本市場の縮小、これに鋭くメスをいれているのは藻谷浩介氏であり、かれは日本の生産年齢人口の減少が問題であると指摘している。これが円高とあわせた現在の不況の複合要因である。

伊東教授の論旨は明快である。ここまで理路整然と自説を展開されるから宗教指導者よろしく多くの弟子を惹きつけて止まないのかもしれない。

だが、しかしである。データそのものに問題はないにしても、これの扱いには疑問なしとはしない。

順を追って検討してみよう。

伊東教授が指摘しているように大量に供給された通貨は日銀の当座預金に積みあがったままである。それにもかかわらず、株価は上がった。

その原因は外国人投資家自身の内なる理由によって日本株を買ったのであって、それは民主党政権であろうが自民党政権であろうが変わりはないと断言している。

が、株価ほど気まぐれのものはない。政権政党変更と株価の関連性無視は極論にすぎよう。

たとえば時の政権が資本主義に親和的であるのか否かによって投資家の投資行動も変わるだろう。政治は運命であると古人もいっている。

円安は為替介入の結果であると伊東教授は言う。本当にそうなのだろうか。基軸通貨でない円は、日本国内でないと通用しない。ドルに交換しようが、米国債を購入しようが、交換または支払われた円は国内に止まる。国内における円の流通量は変わらない。

為替は物品と同じくその他の条件を捨象すれば当然ながら希少性があれば高騰し、そうでなければ下落する。特に為替取引をするヘッジファンドのジョージ・ソロスなどはこの考えの下に取引しているといわれている。

また、為替は2国間の交換レートであるからそれぞれの通貨国の経済状況にも左右されるという複雑な面がある。

為替介入は一時的には影響するかもしれないが持続するものではない。

長期的には一方の通貨の増刷によりもたらされる相手国通貨に対する相対的希薄化および2国間の経常収支等の経済状況にこそ為替レートの決定となる要素が多いと考えるのが妥当ではないか。

アベ・クロノミクスの評価で、有名な「紐のたとえ」は指摘の通りであり金融政策に並行し財政政策の必要性はつとにいわれている。

伊東教授は、トヨタの2013年3月期の決算を引用して複合不況について述べている。

営業利益1兆3288億 主な内訳

販売増 6500億(49%)

コスト削減 4500億(34%)

円安効果 1500億(11%)

円高の是正の影響は全体の11%に過ぎない。利益の大部分は自己努力で、政策と何の関係もないと断言している。

最も貢献している販売増は、確かに自己努力に違いないが、円高の是正があってはじめて達成されたのではないか。

伊東教授は、豊田社長のコメントを引用したあとで、現在の不況は生産年齢人口の減少にありと説く、藻谷浩介氏を高く評価している。

藻谷氏は、「いま起きているのは、車や家電、住宅など、主として現役世代にしか消費されない商品の、生産年齢人口=消費者の頭数の減少に伴う値崩れだ。これはマクロ経済学上のデフレではなくて、ミクロ経済学上の現象である。」と主張している。

生産年齢人口の減少は、成長の阻害要因ではあるが、世界にはドイツなど生産年齢人口減少国でなおかつ成長している国があるのも事実である。

伊東教授は理路整然と自説を展開されているが、なぜかその論調には素直に首肯できないものがある。論理そのものではなくその基となる素材の扱い方に疑念がある。いかなる場合も批判精神は健全に保ちたい。

アベニミクス第二の矢、機動的な財政政策と第三の矢、成長戦略については様子を見別途検証したい。

2013年12月30日月曜日

2013年12月23日月曜日

アベノミクス検証 1

”死して不朽の見込みあらば、いつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらば、いつでも生くべし。”

吉田松陰は、高杉晋作の ”男子たるもの死すべきところはどこなのか” の問いにこう応えた。

安倍晋三首相が、同郷の先達のこの教えを意識しているか否か知る由もないが、ジムに通い、座禅を組み、懸命にアベノミクスに邁進している姿は松陰の教えに重なる。

アベノミクスは政策遂行途上で評価も時期尚早かもしれないが、今年も残りわずか、あえてこれを検証してみたい。

まず、肯定論者から。

アメリカのプリンストン大学のポール・クルーグマン教授、コロンビア大学のジョセフ・E・スティグリッツ教授およびエール大学のロバート・シラー教授以上3人のノーベル経済学受賞者がそろって、ニュアンスは微妙に異なるが概ね肯定的に評価していることが挙げられる。

クルーグマン教授は、小泉政権発足時から、日本は流動性の罠に陥り、デフレが進むと警告していた。

アベノミクスは、20年も続いたデフレの罠から脱却するための必要な政策であると、アベノミクスのスタートの時点からこれを高く評価した。

そして5月24日のニューヨーク・タイムズのコラムで23日東京の株式市場が暴落したものの、長期金利と株価が同時に上昇してきたことは楽観論の表れだと分析。日本の財政問題への懸念を反映したものではないとの見方も示しその主張を変えていない。 ただ、消費税増税は時期尚早でデフレ脱却後にすべきであって、この増税決定には落胆したとのべている。

スティグリッツ教授は、第一の矢である大胆な金融政策と第二の矢の機動的な財政政策に対しては全面的に支持し、第三の矢の民間投資を喚起する成長戦略については懐疑的であり、特に規制緩和と雇用の流動化には警戒心を抱いている。

同教授は、2013年10月30日の『日立イノベーションフォーラム2013』で注目すべき発言をしている。

「多くの場合、規制は経済を押さえ込むと言われているが、米国では十分な規制がなかったために、多くの富が失われた。

赤信号を守る必要があるように、どんな社会や経済においても、規制の重要性を理解しなければならない。一連のルールであり、それによってお互いがどのように協調し合うかを示してくれる。1人の人間の失敗が、別の多くの人々に打撃を与えないようにしなければならない。

しかし、米国には十分な規制はなかった。その結果、米国は間違った資源の配分が行われ、不平等が生まれた。不平等が当たり前な状況は、企業が利益を独占あるいは寡占化するために行うロビー活動、いわゆるレントシーキングを誘発する。実際に多くの企業がリッチになり、独禁法に反対するような動きをしている。」

吉田松陰は、高杉晋作の ”男子たるもの死すべきところはどこなのか” の問いにこう応えた。

安倍晋三首相が、同郷の先達のこの教えを意識しているか否か知る由もないが、ジムに通い、座禅を組み、懸命にアベノミクスに邁進している姿は松陰の教えに重なる。

アベノミクスは政策遂行途上で評価も時期尚早かもしれないが、今年も残りわずか、あえてこれを検証してみたい。

まず、肯定論者から。

アメリカのプリンストン大学のポール・クルーグマン教授、コロンビア大学のジョセフ・E・スティグリッツ教授およびエール大学のロバート・シラー教授以上3人のノーベル経済学受賞者がそろって、ニュアンスは微妙に異なるが概ね肯定的に評価していることが挙げられる。

クルーグマン教授は、小泉政権発足時から、日本は流動性の罠に陥り、デフレが進むと警告していた。

アベノミクスは、20年も続いたデフレの罠から脱却するための必要な政策であると、アベノミクスのスタートの時点からこれを高く評価した。

そして5月24日のニューヨーク・タイムズのコラムで23日東京の株式市場が暴落したものの、長期金利と株価が同時に上昇してきたことは楽観論の表れだと分析。日本の財政問題への懸念を反映したものではないとの見方も示しその主張を変えていない。 ただ、消費税増税は時期尚早でデフレ脱却後にすべきであって、この増税決定には落胆したとのべている。

スティグリッツ教授は、第一の矢である大胆な金融政策と第二の矢の機動的な財政政策に対しては全面的に支持し、第三の矢の民間投資を喚起する成長戦略については懐疑的であり、特に規制緩和と雇用の流動化には警戒心を抱いている。

同教授は、2013年10月30日の『日立イノベーションフォーラム2013』で注目すべき発言をしている。

「多くの場合、規制は経済を押さえ込むと言われているが、米国では十分な規制がなかったために、多くの富が失われた。

赤信号を守る必要があるように、どんな社会や経済においても、規制の重要性を理解しなければならない。一連のルールであり、それによってお互いがどのように協調し合うかを示してくれる。1人の人間の失敗が、別の多くの人々に打撃を与えないようにしなければならない。

しかし、米国には十分な規制はなかった。その結果、米国は間違った資源の配分が行われ、不平等が生まれた。不平等が当たり前な状況は、企業が利益を独占あるいは寡占化するために行うロビー活動、いわゆるレントシーキングを誘発する。実際に多くの企業がリッチになり、独禁法に反対するような動きをしている。」

規制改革は成長戦略の一丁目一番地、米国に倣って規制緩和を!と声高に叫ぶわが国の産業競争力会議のメンバーは、この発言をどう受け止めるのだろうか。 なお消費税についてはこれを悪税と決めつけ、むしろ投資を促す環境税にすべきであるとし、消費税増税には、クルーグマン教授と同様否定的である。

シラー教授は、

「最も劇的だったのは、明確な形で拡張的な財政政策を打ち出し、かつ、増税にも着手すると表明したことだ。

日本政府は対GDP(国内総生産)比で世界最大の債務を負っているので財政支出を批判する人が多いが、ケインズ政策によって最悪の事態が避けられてきた面もあるのではないか。

一方で、安倍晋三首相は消費増税も行うと明言しており、財政均衡を目指した刺激策といえる。私は、このような債務に優しい刺激策を欧米も採用すべきだ、と主張している。

現在、米国では拡張的な財政政策を提案しても政治的に阻止され、困難な状況にある。増税という言葉は忌み嫌われている。

世界中で財政緊縮策が広がる中で、日本の積極策がどういう結果になるか注目している。」(東洋経済オンライン2013年10月17日)

と期待をこめて財政積極策を評価するとともに、3者の中でただ一人消費税増税を評価している。

これほど長い期間、日本の株価や地価が下がり続けたことのほうがむしろ驚きで、何もしなくても起業家精神が自律的回復の時期にきているとの、同教授の認識に基づいた消費税増税評価であるのかもしれない。

シラー教授は、

「最も劇的だったのは、明確な形で拡張的な財政政策を打ち出し、かつ、増税にも着手すると表明したことだ。

日本政府は対GDP(国内総生産)比で世界最大の債務を負っているので財政支出を批判する人が多いが、ケインズ政策によって最悪の事態が避けられてきた面もあるのではないか。

一方で、安倍晋三首相は消費増税も行うと明言しており、財政均衡を目指した刺激策といえる。私は、このような債務に優しい刺激策を欧米も採用すべきだ、と主張している。

現在、米国では拡張的な財政政策を提案しても政治的に阻止され、困難な状況にある。増税という言葉は忌み嫌われている。

世界中で財政緊縮策が広がる中で、日本の積極策がどういう結果になるか注目している。」(東洋経済オンライン2013年10月17日)

と期待をこめて財政積極策を評価するとともに、3者の中でただ一人消費税増税を評価している。

これほど長い期間、日本の株価や地価が下がり続けたことのほうがむしろ驚きで、何もしなくても起業家精神が自律的回復の時期にきているとの、同教授の認識に基づいた消費税増税評価であるのかもしれない。

このように、権威ある学者がそろってアベノミクスを肯定的に見ているのを知ると、景気回復はすぐそこにでもくるような錯覚に陥りがちである。

が、アベノミクスを評価するシラー教授自身が言うように

「期待は、経済のダイナミクスへの影響という点で非常に重要だ。ただ、日本で期待を変えるには長い年月が必要だ。

期待は実現しないとその効果が持続しない。ある程度短期間で期待の一部が現実のものになれば、効果が出てくるのではないか。

期待は実現しないとその効果が持続しない。ある程度短期間で期待の一部が現実のものになれば、効果が出てくるのではないか。

かつて1929年の大恐慌時にハーバート・フーヴァー大統領は景気回復はそこまで来ていると言い続けたが、彼の任期中には回復せず、後に楽観主義に取りつかれていたという評価になり、さらに失望感が広がった。結局、10年経っても恐慌は続き、残念ながらこれを脱したのは戦争によってだった。」(前掲)

当然ながら、肯定的見解のみならず否定的見解にも耳を傾けなければ片手落ちになり、判断を誤る。

まして、景気回復を目指そうと言う緒についたばかりの病み上がりの日本経済に消費税増税が決定されたのだ。無条件の楽観論が通用する筈もない。

まして、景気回復を目指そうと言う緒についたばかりの病み上がりの日本経済に消費税増税が決定されたのだ。無条件の楽観論が通用する筈もない。

2013年12月16日月曜日

マキャヴェリ 4

政治とカネの関連で、過去の問題として田中角栄元首相のロッキード事件の5億円受託収賄罪と、現在進行形の東京都猪瀬知事の徳州会からの5千万円授受事件をとりあげてみよう。

前者は、首相経験者の犯罪として話題となった。一審有罪、控訴棄却後上告、本人の死去により上告審の審理途中で公訴棄却となった。

この事件は雑誌 文芸春秋に寄稿したジャーナリスト 立花隆の金脈研究が発端となり、田中角栄の金権体質がことさら問題とされた。

同事件では犯罪とされた証拠採用の法律論争よりも専ら元首相のスキャンダル暴露合戦に明け暮れた。

後者の猪瀬現東京都知事の徳州会から渡った5千万円であるが、都議会で議論されているのは、金銭授受に関連する法律論争よりも猪瀬知事の道義的責任に多くの時間を費やされているようみ見える。

両事件に共通するのは、わが国では小市民的道徳が優先され、マキャヴェリズムあるいは政治の持つ悪魔的性格はとても受け入れられるものではないことを証明している。

丸山真男は、論壇のデビュー作で両事件を予言したかの如く指摘している。

「しかもこうして倫理が権力化されると同時に、権力もまた絶えず倫理的なるものによって中和されつつ現れる。

公然たるマキャヴェリズムの宣言、小市民的道徳の大胆な蹂躙の言葉は未だかってこの国の政治化の口から洩れたためしはなかった。

政治的権力がその基礎を究極の倫理的実体に仰いでいる限り、政治の持つ悪魔的性格は、それとして率直に承認されえないのである。

この点でも東と西は鋭く分かれる。政治は本質的に非道徳的なブルータルなものだという考えがドイツ人の中に潜んでいることをトーマス・マンが指摘しているが、こういうつきつめた認識は日本人には出来ない。

ここには真理と正義に飽くまで忠実な理想主義的政治家が乏しいと同時に、チェザーレ・ボルジャの不敵さもまた見られない。慎ましやかな内面性もなければ、むき出しの権力性もない。

すべてが騒々しいが、同時にすべてが小心翼々としている。

この意味に於て、東条英機氏は日本政治のシンボルと言い得る。そうしてかくの如き権力のいわば矮小化は政治的権力にとどまらず、凡そ国家を背景とした一切の権力的支配を特質づけている。」(未来社『超国家主義の論理と心理』)

日本社会は有力学者に指摘されようがされまいがなにも変わっていないようだ。

法案が通過してもなお議論がやまない、国民の知る権利が問題となる特定秘密保護法に関連して、前掲論文に指摘されている権力の矮小化をはからずも実証するような事件が過去にあった。

当時毎日新聞の記者であった西山太吉が外務省の女性事務官から極秘資料を入手したいわゆる外務省機密漏洩事件である。

検察は起訴状に、”ひそかに情を通じ” と書いた。これが発端で世論が大きく傾いた。国民の知る権利の法律論争はどこかに吹き飛んでしまった。当該事件の最大の被害者は政府に嘘をつかれた国民であるが、その国民は検察が仕掛けたスキャンダルによって目を欺かれてしまった。これを検察権力の矮小化といわずして何と言おう。

政治の目的は、国民の安全を守り、国民を幸せにすることにあり、政治家に求められる資質もこれに対応できる能力である。

政治家の徳性だけが問題ではない。したがってよくいわれる”出たい人より出したい人” などは本来お門違いである。

例えば、戦前、戦中 3次に亘り内閣を組閣した近衛文麿は家柄がよく、押出しもよく、清廉潔白でいわゆる、”出したい人”の典型であった。が、政治家としては優柔不断で、無責任で結果的に日本を不幸にした。乗り気であった蒋介石との日中首脳会談を直前になって取り消すなど彼の優柔不断が原因で幾度となく決定的なチャンスを逃した。

実弟の秀麿からも ”兄は政治家にまったく向いていなかったと思う。哲学者や評論家になればあんな最後を迎えることはなかったのに” という逸話が残っているほどである。

近代デモクラシー社会において、政治的倫理と個人的倫理は峻別されるべきものであるが、この概念はどうにも日本人の腑に落ちないようだ。

日本人はどうやら個人的倫理の腐敗は直ちに社会全体の腐敗につながるとでも考えているようだ。そうでなければ、あの田中角栄元首相への異常な金権追及、そして猪瀬現東京都知事への都議会とマスコミの異常な道義的責任の追求を説明することが出来ない。

勿論、カネに汚いことはいいことではない。また、清廉潔白は悪いことでもない。が、問われるべきは政治家としての政治倫理であって、これに個人的倫理の感情を移入し過ぎるところに問題があるのである。

敗戦後いち早く、丸山真男が指摘した国家を背景とした権力の矮小化は無くなるどころかますます進んでいる。

前者は、首相経験者の犯罪として話題となった。一審有罪、控訴棄却後上告、本人の死去により上告審の審理途中で公訴棄却となった。

この事件は雑誌 文芸春秋に寄稿したジャーナリスト 立花隆の金脈研究が発端となり、田中角栄の金権体質がことさら問題とされた。

同事件では犯罪とされた証拠採用の法律論争よりも専ら元首相のスキャンダル暴露合戦に明け暮れた。

後者の猪瀬現東京都知事の徳州会から渡った5千万円であるが、都議会で議論されているのは、金銭授受に関連する法律論争よりも猪瀬知事の道義的責任に多くの時間を費やされているようみ見える。

両事件に共通するのは、わが国では小市民的道徳が優先され、マキャヴェリズムあるいは政治の持つ悪魔的性格はとても受け入れられるものではないことを証明している。

丸山真男は、論壇のデビュー作で両事件を予言したかの如く指摘している。

「しかもこうして倫理が権力化されると同時に、権力もまた絶えず倫理的なるものによって中和されつつ現れる。

公然たるマキャヴェリズムの宣言、小市民的道徳の大胆な蹂躙の言葉は未だかってこの国の政治化の口から洩れたためしはなかった。

政治的権力がその基礎を究極の倫理的実体に仰いでいる限り、政治の持つ悪魔的性格は、それとして率直に承認されえないのである。

この点でも東と西は鋭く分かれる。政治は本質的に非道徳的なブルータルなものだという考えがドイツ人の中に潜んでいることをトーマス・マンが指摘しているが、こういうつきつめた認識は日本人には出来ない。

ここには真理と正義に飽くまで忠実な理想主義的政治家が乏しいと同時に、チェザーレ・ボルジャの不敵さもまた見られない。慎ましやかな内面性もなければ、むき出しの権力性もない。

すべてが騒々しいが、同時にすべてが小心翼々としている。

この意味に於て、東条英機氏は日本政治のシンボルと言い得る。そうしてかくの如き権力のいわば矮小化は政治的権力にとどまらず、凡そ国家を背景とした一切の権力的支配を特質づけている。」(未来社『超国家主義の論理と心理』)

日本社会は有力学者に指摘されようがされまいがなにも変わっていないようだ。

法案が通過してもなお議論がやまない、国民の知る権利が問題となる特定秘密保護法に関連して、前掲論文に指摘されている権力の矮小化をはからずも実証するような事件が過去にあった。

当時毎日新聞の記者であった西山太吉が外務省の女性事務官から極秘資料を入手したいわゆる外務省機密漏洩事件である。

検察は起訴状に、”ひそかに情を通じ” と書いた。これが発端で世論が大きく傾いた。国民の知る権利の法律論争はどこかに吹き飛んでしまった。当該事件の最大の被害者は政府に嘘をつかれた国民であるが、その国民は検察が仕掛けたスキャンダルによって目を欺かれてしまった。これを検察権力の矮小化といわずして何と言おう。

政治の目的は、国民の安全を守り、国民を幸せにすることにあり、政治家に求められる資質もこれに対応できる能力である。

政治家の徳性だけが問題ではない。したがってよくいわれる”出たい人より出したい人” などは本来お門違いである。

例えば、戦前、戦中 3次に亘り内閣を組閣した近衛文麿は家柄がよく、押出しもよく、清廉潔白でいわゆる、”出したい人”の典型であった。が、政治家としては優柔不断で、無責任で結果的に日本を不幸にした。乗り気であった蒋介石との日中首脳会談を直前になって取り消すなど彼の優柔不断が原因で幾度となく決定的なチャンスを逃した。

実弟の秀麿からも ”兄は政治家にまったく向いていなかったと思う。哲学者や評論家になればあんな最後を迎えることはなかったのに” という逸話が残っているほどである。

近代デモクラシー社会において、政治的倫理と個人的倫理は峻別されるべきものであるが、この概念はどうにも日本人の腑に落ちないようだ。

日本人はどうやら個人的倫理の腐敗は直ちに社会全体の腐敗につながるとでも考えているようだ。そうでなければ、あの田中角栄元首相への異常な金権追及、そして猪瀬現東京都知事への都議会とマスコミの異常な道義的責任の追求を説明することが出来ない。

勿論、カネに汚いことはいいことではない。また、清廉潔白は悪いことでもない。が、問われるべきは政治家としての政治倫理であって、これに個人的倫理の感情を移入し過ぎるところに問題があるのである。

敗戦後いち早く、丸山真男が指摘した国家を背景とした権力の矮小化は無くなるどころかますます進んでいる。

2013年12月9日月曜日

マキャヴェリ 3

丸山真男は人間と政治の関係について次のように述べている。

「政治を真正面から問題にして来た思想家は古来必ず人間論をとりあげた。プラトン、アリストテレス、マキャヴェリ、ホッブス、ロック、ベンタム、ルソー、ヘーゲル、ニーチェ これらのひとびとはみな、人間あるいは人間性の問題を政治的な考察の前提においた。

そしてこれには深い理由がある。政治の本質的な契機は人間の人間に対する統制を組織化することである。統制といい、組織化といい、いずれも人間を現実に動かすことであり、人間の外部的に実現された行為を媒介として初めて政治が成り立つ。

従って政治は否応なく人間存在のメカニズムを全体的に知悉していなければならぬ。

たとえば道徳や宗教はもっぱら人間の内面に働きかける。従ってその働きの結果が外部的に実現されるかどうかということは、むろん無関心とはいえないけれども、宗教や道徳の本質上決定的重要性は持たない。

内面性あるいは動機性がその生命であるがゆえに、たとえ人が外部的に望ましい行為をやったとしても、偽善や祟りへの恐怖心からやったのでは何にもならぬ。

ところが、政治の働きかけは、必ず現実に対象となった人間が政治主体の目的通りに動くということが生命である。

(未来社新装版『現代政治の思想と行動』)

ところが、政治の働きかけは、必ず現実に対象となった人間が政治主体の目的通りに動くということが生命である。

(未来社新装版『現代政治の思想と行動』)

丸山真男は、政治を宗教や道徳と区別し、カール・シュミットの言を引用し”真の政治理論は必ず性悪説をとる”と言っている。

「こういう性悪説は昔からあまり評判がよくない。道学先生からは眼の仇にされる。しかしそれはひとつには、マキャヴェリやホッブスの方が道学先生よりも、人間の、従って政治の現実をごまかしたりヴェールをかけたりしないで、直視する勇気をもっていたというだけのことであり、もう一つは、性悪説の意味を誤解しているためである。

ホッブスは性悪というとすぐ憤慨する手合いにこう答えている。 ”自分自身のことを考えて見るがいい。旅行に出るときは武器を携え、なるべく道ずれで行きたがる、寝るときにはドアに鍵をかけ、自分の家にあってさえ箱に鍵をかけるではないか。

しかもちゃんと法律があり自分に加えられる一切の侵害を罰してくれる武装したお役人がいることを知っていてさえこれである。”

しかもちゃんと法律があり自分に加えられる一切の侵害を罰してくれる武装したお役人がいることを知っていてさえこれである。”

(中略)

しかしそういうことを別としても、政治が前提とする性悪という意味をもっと正しく理解しなければならない。

性悪というのは、厳密にいうと正確な表現でないので、じつはシュミット自身もいっているように、人間が問題的な存在だということにほかならぬ。

前にもいった通り、効果的に人間を支配し組織化するということ、それをあくまで外部的結果として確保して行くことに政治の生命があるならば、政治は一応その対象とする人間を『取扱注意』品として、これにアプローチしてゆくのは当然である。

性悪というのは、この取扱注意の赤札である。もし人間がいかなる状況でも必ず悪い行動をとると決っているとすれば、むしろ事は簡単で本来の政治の介入する余地はない。

善い方にも悪い方にも転び、状況によって天使になったり悪魔になったりするところに、技術としての政治が発生する地盤があるわけである。」(同上)

丸山真男はマキャヴェリのジレンマについても指摘している。

「それでは近世の国家権力はもはやあらゆる倫理的規範と無関係になったかというと、それは二重の意味においてそうではなかった。

第一に、国家理性のイデオロギーはしばしば、無制限かつ盲目的な権力拡張の肯定と同視されるが、そうした理解はその最初の大胆な告知者たるマキャヴェリにおいて、既に全くちがっている。 それは具体的には教皇の世俗的支配権の武器として機能していたようなクリスト教倫理に対するアンチテーゼであり、彼はその批判を通じて政治権力に特有な行動規範を見出そうとしたのである。

いわば政治に対する外からの制約の代りにこれを内側から規律する倫理を打ち立てようというのが彼の真意であった。

むろん彼はアンチテーゼを主張する点であまりにラジカルで、その反面積極的な体系の建設においては必ずしも成功していないけれども、いわゆるマキャヴェリズムが凡そ彼の本質から遠いことは確かである。

この点、カール・シュミットが、

”若しマキャヴェリがマキャヴェリストであったとするならば、彼はかれの悪名高い『君主論』などの代りに、むしろ一般的には人間の、特殊的には君主たちの善性について、人を感動させるようなセンテンスを寄せあつめた本を書いたことであろう”

といっているのは、よく問題の焦点を衝いた言葉である。

政治に内在的な行動規範とはどのようなものかということはいずれ別個に論ずるとして、ここではただ近世の国家理性のイデオロギーが単なる権力衝動の肯定ではないことだけを指摘して置こう。」(同上)

難解な文である。この前後の文脈から敷衍してみよう。

国家権力は本来人間に対して外面的な影響に止まるべきものであり、内面性に影響を及ぼすべきではない。

然るに宗教指導者の教皇はクリスト教倫理を利用し外面にまでも影響を及ぼしているとして、マキャヴェリは、これのアンチテーゼとして政治を内面から規範を打ち立てようとした。

マキャヴェリズムは、本来外面の変革を目指した筈である。従って彼の意図から遠ざかってしまった。

ただ政治においては、権力衝動は肯定されるべきものでなければならないが、それには政治倫理を伴っていなければならない。

マキャヴェリの思想にはジレンマがあったかもしれないが、丸山真男はこれを高く評価していたことは間違いない。

この政治学の泰斗 丸山真男の、”政治と人間” あるいは ”政治と道徳” などはどう受けとめられたか。

この政治学の泰斗 丸山真男の、”政治と人間” あるいは ”政治と道徳” などはどう受けとめられたか。

現実の政治にどう反映されたか、あるいは反映されなかったのか検証してみよう

2013年12月2日月曜日

マキャヴェリ 2

解剖学者によると、人の脳神経は解剖学の教科書どうりの配列になっている人は殆どいない。必ずどこか乱れている。

ただ、極々希に、天才といわれた人の神経だけは例外的に教科書どうりの神経配列になっている、という主旨の内容をどこかで読んだことがある。

ルネッサンス期イタリア フィレンツェのニコロ・マキャヴェリの脳神経も解剖学の教科書どうりの配列になっていたのだろうか。

「ニコロ・マキャヴェリは、眼をあけて生まれてきた。ソクラテスのように、ヴォルテールのように、ガリレオのように、カントのように・・・・・」

(塩野七生著わが友マキャヴェリ 中公文庫)

と、イタリア フィレンツェ在住の塩野七生氏は、イタリアの作家ジュセッペ・プレッツォリーニの言葉を引用しながら、マキャヴェリを高く評価した。

マキャヴェリは、特段名門でもなく、特段裕福でもない、ごく普通の家庭に生まれた。

彼自身も成人後、普通に結婚し、子供にも恵まれ、フィレンツェ共和国の一外交官、正確には第二書記局の書記官であった。

塩野七生氏によると、この役職を強いて今日の日本にあてはめると、中央省庁の課長クラスであったらしい。

マキャヴェリはいはゆる”大学出”ではなく、官僚としてはノンキャリアであった。

友人からも

「”どちらかといえば、学問のあまりない男”と評された。

だが、マキャヴェリよりは17歳年上であったレオナルド・ダ・ヴィンチは、マキャヴェリが青年であった頃はまだフィレンツェに住んでいたのだが、こんなことを自ら書き残している。

”わたしは、学問のない男である”」(同上)

これらルネッサンス期 フィレンツェ人の言葉の裏に、沸々と湧きあがる自信を読み取ることができる。

ただ、芸術家と違い、マキャヴェリはフィレンツェ共和国の書記官であったから、ノンキャリアとしての制約を受けた。

が、そのことが彼の仕事に対する情熱を妨げることは一切なかった。

彼は、メディチ家の影響が大きいフィレンツェ共和国の書記官に任命され、かつ解職の憂き目にもあっているが、解職されても幾度か復帰し、フィレンツェのために働いた。

それは、ナポレオンに任命と解職を繰り返された、フランスの警察長官ジョセフ・フーシェのように有能なるが故のめぐり合わせを連想させる。

彼は、様々な困難に直面しても、官職にこだわり、それは死の直前までつづいた。

彼の政治思想については、バートランド・ラッセルが、君主論を引き合いに出し次のように論評している。

「君主論でのマキャヴェリは、慈愛に満ち徳の高い行為を、政治の世界にもとめていない。

それどころか、政治権力を獲得するには、悪しき行為も有効であるとさえ断言している。

ためにマキャヴェリズムという言葉は、いまわしくも不吉な印象をひきずることになってしまったのであった。

しかし、マキャヴェリを弁護して言えば、まずもって彼が、人間は基本的に悪しき存在であるとは、信じていなかったことを思い起こすべきである。

彼の探求分野は、善悪の彼岸にあった。原子物理学者の行う実験にも似て。

もしも権力を獲得したかったら、方法はひとつしかない。冷徹こそそれである、と。

その手段が善であろうと、それとも悪になろうと、問題は別なのである。

この別の問題については、マキャヴェリは興味を示さない。だから、この別の問題について関心を払わなかったとして、マキャヴェリを非難することは可能である。

しかし、現実において政治権力が、どのような姿であらわれているかを論じたからといって彼を糾弾するのは、まったくの無意味でしかない。」(同上)

恰もこれに呼応したかのように、マキャヴェリの”政略論”の一節を紹介している。これは、とりもなおさず、君主論の背景そのものであろう。

「ことが祖国の存亡を賭けている場合、その手段が、正しいとか正しくないとか、寛容であるとか残酷であるとか、賞賛されるものかそれとも恥ずべきものかなどは、いっさい考慮する必要はない。

何にも増して優先されるべき目的は、祖国の安全と自由の維持だからである。」(同上)

ゲーテがナポレオンを評したように、こと政治的なることに関してだけではあるが、マキャヴェリの眼前には、些細なことは一切消え去り、ひとり大洋と大陸だけが浮かび上がっていた。

マキャヴェリは、フィレンツェ共和国の書記官として、足が地についた経験をもとに、政治論、戦略論を展開した。

曇りない眼、過去とのしがらみを断ち切ったルネッサンス期特有の自由で、大胆で、率直な政治論が誕生した。

かくして、マキャヴェリは、フィレンツェ共和国書記官としてではなく、彼の著述により広く影響を及ぼし歴史に名を止めた。

彼の思想が、現代の我々の時代にいかなる意味を持ち、いかなる影響を及ぼしているか分析してみたい。

ただ、極々希に、天才といわれた人の神経だけは例外的に教科書どうりの神経配列になっている、という主旨の内容をどこかで読んだことがある。

ルネッサンス期イタリア フィレンツェのニコロ・マキャヴェリの脳神経も解剖学の教科書どうりの配列になっていたのだろうか。

「ニコロ・マキャヴェリは、眼をあけて生まれてきた。ソクラテスのように、ヴォルテールのように、ガリレオのように、カントのように・・・・・」

(塩野七生著わが友マキャヴェリ 中公文庫)

と、イタリア フィレンツェ在住の塩野七生氏は、イタリアの作家ジュセッペ・プレッツォリーニの言葉を引用しながら、マキャヴェリを高く評価した。

マキャヴェリは、特段名門でもなく、特段裕福でもない、ごく普通の家庭に生まれた。

彼自身も成人後、普通に結婚し、子供にも恵まれ、フィレンツェ共和国の一外交官、正確には第二書記局の書記官であった。

塩野七生氏によると、この役職を強いて今日の日本にあてはめると、中央省庁の課長クラスであったらしい。

マキャヴェリはいはゆる”大学出”ではなく、官僚としてはノンキャリアであった。

友人からも

「”どちらかといえば、学問のあまりない男”と評された。

だが、マキャヴェリよりは17歳年上であったレオナルド・ダ・ヴィンチは、マキャヴェリが青年であった頃はまだフィレンツェに住んでいたのだが、こんなことを自ら書き残している。

”わたしは、学問のない男である”」(同上)

これらルネッサンス期 フィレンツェ人の言葉の裏に、沸々と湧きあがる自信を読み取ることができる。

ただ、芸術家と違い、マキャヴェリはフィレンツェ共和国の書記官であったから、ノンキャリアとしての制約を受けた。

が、そのことが彼の仕事に対する情熱を妨げることは一切なかった。

彼は、メディチ家の影響が大きいフィレンツェ共和国の書記官に任命され、かつ解職の憂き目にもあっているが、解職されても幾度か復帰し、フィレンツェのために働いた。

それは、ナポレオンに任命と解職を繰り返された、フランスの警察長官ジョセフ・フーシェのように有能なるが故のめぐり合わせを連想させる。

彼は、様々な困難に直面しても、官職にこだわり、それは死の直前までつづいた。

彼の政治思想については、バートランド・ラッセルが、君主論を引き合いに出し次のように論評している。

「君主論でのマキャヴェリは、慈愛に満ち徳の高い行為を、政治の世界にもとめていない。

それどころか、政治権力を獲得するには、悪しき行為も有効であるとさえ断言している。

ためにマキャヴェリズムという言葉は、いまわしくも不吉な印象をひきずることになってしまったのであった。

しかし、マキャヴェリを弁護して言えば、まずもって彼が、人間は基本的に悪しき存在であるとは、信じていなかったことを思い起こすべきである。

彼の探求分野は、善悪の彼岸にあった。原子物理学者の行う実験にも似て。

もしも権力を獲得したかったら、方法はひとつしかない。冷徹こそそれである、と。

その手段が善であろうと、それとも悪になろうと、問題は別なのである。

この別の問題については、マキャヴェリは興味を示さない。だから、この別の問題について関心を払わなかったとして、マキャヴェリを非難することは可能である。

しかし、現実において政治権力が、どのような姿であらわれているかを論じたからといって彼を糾弾するのは、まったくの無意味でしかない。」(同上)

恰もこれに呼応したかのように、マキャヴェリの”政略論”の一節を紹介している。これは、とりもなおさず、君主論の背景そのものであろう。

「ことが祖国の存亡を賭けている場合、その手段が、正しいとか正しくないとか、寛容であるとか残酷であるとか、賞賛されるものかそれとも恥ずべきものかなどは、いっさい考慮する必要はない。

何にも増して優先されるべき目的は、祖国の安全と自由の維持だからである。」(同上)

ゲーテがナポレオンを評したように、こと政治的なることに関してだけではあるが、マキャヴェリの眼前には、些細なことは一切消え去り、ひとり大洋と大陸だけが浮かび上がっていた。

マキャヴェリは、フィレンツェ共和国の書記官として、足が地についた経験をもとに、政治論、戦略論を展開した。

曇りない眼、過去とのしがらみを断ち切ったルネッサンス期特有の自由で、大胆で、率直な政治論が誕生した。

かくして、マキャヴェリは、フィレンツェ共和国書記官としてではなく、彼の著述により広く影響を及ぼし歴史に名を止めた。

彼の思想が、現代の我々の時代にいかなる意味を持ち、いかなる影響を及ぼしているか分析してみたい。

2013年11月25日月曜日

マキャヴェリ 1

15世紀末から16世紀初頭にかけ活躍したイタリア フィレンツェのニッコロ・マキャヴェリの代表的な政治論文 君主論 には過激とも思えるフレーズがある。

現代でも、どこかの政治家あるいは野心家がオフレコで発言してもおかしくない。

世の中が平時ならざる時にはかかる思想家の論文は研究に値する。

「ある国を奪いとるとき、征服者はとうぜんやるべき加害行為を決然としてやることで、しかもそのすべてを一気呵成におこない、日々それを蒸し返さないことだ。さらに、蒸し返さないことで人心を安らかにし、恩義を施して民心を摑まなくてはいけない。

とにかく臆病風に吹かれたり、誤った助言に従ったりして、逆のことをやってしまうと、その人は必然的に、いつも手から短剣が放せなくなる。

臣下にしても、新たな危害が間断なくやってくるから、君主に安心感がもてなくなり、君主もそうした臣下を信じるわけにいかなくなる。

要するに、加害行為は一気にやってしまわなくてはいけない。そうすることで、人にそれほど苦汁をなめさせなければ、それだけ人の憾みを買わずにすむ。

これに引きかえ、恩恵は、よりよく人に味わってもらうように、小出しにやらなくてはいけない。」

(マキャヴェリ著 池田廉訳 君主論)

また現代のわれわれが思わず眉をひそめてしまうようなフレーズもある。

「そもそも人間は、恩知らずで、むら気で、猫かぶりの偽善者で、身の危険をふりはらおうとし、欲得には目がないものだと。(中略)

たほう、人間は、恐れている人より、愛情をかけてくれる人を、容赦なく傷つけるものである。

その理由は、人間はもともと邪まなものであるから、ただ恩義の絆で結ばれた愛情などは、自分の利害がからむ機会がやってくれば、たちまち断ち切ってしまう。

ところが、恐れている人については、処刑の恐怖がつきまとうから、あなたは見離されることがない。ともかく、君主は、たとえ愛されなくてもいいが、人から恨みを受けることなく、しかも恐れられる存在でなければならない。」

(同上)

マキャベリは、道徳とか宗教など一切無関係に、純粋に君主が如何にして国を統治すべきか,リーダーの条件とはなにかを論じた。

また人間関係について、上司と部下、移り気な大衆などについて細部にわたり自論を展開した。

恰もシェークスピアのジュリアス・シーザーとかリチャード三世などの劇を論文にしたかのように。

君主論は、メディチ家に職を得ようとして書かれたとも言われ、具体的、実用的に書かれている。

単なる儀礼的な献上書に止まらず、説得力があるのはそのためであろうか。

現実の彼は、外交官として華々しく成功したと言うわけではなかった。

否、むしろ運も味方せず失敗のほうが多かったようだ。

それがかえって彼を著述に向かわせたのかもしれない。

彼は、身近に見た君主たちを通じて、道徳とか宗教とかにとらわれることなく、統治とか政治権力について自ら見聞した事柄に基づき率直に自論を展開した。

16世紀初頭という時代背景から彼の考えはとうてい受け入れらるるようなものではなかった。

マキャヴェリ没後、君主論が時をおかずして出版されるとすぐにカトリックの聖職者が非難の声をあげ、1559年ローマ教皇庁は君主論を禁書目録に入れた。

現代でも、どこかの政治家あるいは野心家がオフレコで発言してもおかしくない。

世の中が平時ならざる時にはかかる思想家の論文は研究に値する。

「ある国を奪いとるとき、征服者はとうぜんやるべき加害行為を決然としてやることで、しかもそのすべてを一気呵成におこない、日々それを蒸し返さないことだ。さらに、蒸し返さないことで人心を安らかにし、恩義を施して民心を摑まなくてはいけない。

とにかく臆病風に吹かれたり、誤った助言に従ったりして、逆のことをやってしまうと、その人は必然的に、いつも手から短剣が放せなくなる。

臣下にしても、新たな危害が間断なくやってくるから、君主に安心感がもてなくなり、君主もそうした臣下を信じるわけにいかなくなる。

要するに、加害行為は一気にやってしまわなくてはいけない。そうすることで、人にそれほど苦汁をなめさせなければ、それだけ人の憾みを買わずにすむ。

これに引きかえ、恩恵は、よりよく人に味わってもらうように、小出しにやらなくてはいけない。」

(マキャヴェリ著 池田廉訳 君主論)

また現代のわれわれが思わず眉をひそめてしまうようなフレーズもある。

「そもそも人間は、恩知らずで、むら気で、猫かぶりの偽善者で、身の危険をふりはらおうとし、欲得には目がないものだと。(中略)

たほう、人間は、恐れている人より、愛情をかけてくれる人を、容赦なく傷つけるものである。

その理由は、人間はもともと邪まなものであるから、ただ恩義の絆で結ばれた愛情などは、自分の利害がからむ機会がやってくれば、たちまち断ち切ってしまう。

ところが、恐れている人については、処刑の恐怖がつきまとうから、あなたは見離されることがない。ともかく、君主は、たとえ愛されなくてもいいが、人から恨みを受けることなく、しかも恐れられる存在でなければならない。」

(同上)

マキャベリは、道徳とか宗教など一切無関係に、純粋に君主が如何にして国を統治すべきか,リーダーの条件とはなにかを論じた。

また人間関係について、上司と部下、移り気な大衆などについて細部にわたり自論を展開した。

恰もシェークスピアのジュリアス・シーザーとかリチャード三世などの劇を論文にしたかのように。

君主論は、メディチ家に職を得ようとして書かれたとも言われ、具体的、実用的に書かれている。

単なる儀礼的な献上書に止まらず、説得力があるのはそのためであろうか。

現実の彼は、外交官として華々しく成功したと言うわけではなかった。

否、むしろ運も味方せず失敗のほうが多かったようだ。

それがかえって彼を著述に向かわせたのかもしれない。

彼は、身近に見た君主たちを通じて、道徳とか宗教とかにとらわれることなく、統治とか政治権力について自ら見聞した事柄に基づき率直に自論を展開した。

16世紀初頭という時代背景から彼の考えはとうてい受け入れらるるようなものではなかった。

マキャヴェリ没後、君主論が時をおかずして出版されるとすぐにカトリックの聖職者が非難の声をあげ、1559年ローマ教皇庁は君主論を禁書目録に入れた。

今日われわれが、いわゆる”マキャヴェリズム”についての冷酷非道という一般的な印象はこの事件が発端でいまだにその印象を引きずっているのかもしれない。

マキャヴェリとは、一体どのような人物であったのか、君主論の背景とあわせ、彼の素顔にせまりたい。

2013年11月18日月曜日

経済格差 4

「六〇年代は経済的に見て、これ以上いい時代はなかったといえるほど好景気に恵まれた時代であった。(中略)

経済は国民全員に仕事を与えることができるかのように見えた。仕事があり余るほどあっただけでなく、その賃金もこれまで以上に高く、毎年上昇していた。低賃金労働者にとってもこれほどいい時代はなかったろう。」

(早川書房ポール・クルーグマン著格差はつくられた 三上義一訳)

戦後の六〇年代はアメリカでは経済格差が問題になることはなかった。アメリカ国民はほとんどが一様に豊かさを分け合っていた。

日本も高度経済成長期には国民の間に格差の意識はなかった。この点でアメリカと軌を一にしている。最近我が国では、新興の目覚しく成功した経営者を、恰も芸能人かスポーツ選手のごとくビジネス雑誌などでとりあげ時代のヒーロ扱いすることなども、これまたアメリカ社会に似かよっている。

成功した経営者は言う。

「金持ちになるのに何が悪い。自分の才覚と努力で勝ち得たものだ。何もとやかく言われる筋合いはない。格差が問題だなどと、とやかくいうおまえこそ引かれものの小唄ではないか」 と。

あるいはそうかもしれないが、これに疑問を呈する人がいることもまた事実だ。それも権威ある人が。

アメリカのノーベル経済学者ジョセフ・スティグリッツ教授である。

彼は、富裕層は民間企業が政府と結びつき公共サービスの仕組みを変え、市場のルールを自分に有利に働くように変え富を築いていると主張している。

経営者の才覚と努力によってのみで生み出された富ではないといっている。

安倍政権の成長戦略の産業競争力会議で審議されている内容を見ると、なかにはスティグリッツ教授の指摘そのものに該当するものがある。

歴史的にいえば、日本はもともと経済格差が大きい国であった。戦前のある時期までは人口の1%が課税所得の20%を占めていたというデータがある。この1%とは資本家と地主である。

第2次大戦後、財閥解体、農地改革、インフレおよび富裕層に対する所得税と相続税の引き上げなどにより経済格差が急速に縮小し、高度経済成長期には一億総中流といわれたぐらい経済格差が縮小した。

が、バブル崩壊後のここ20年の間に再び格差が拡大している。

前述のような新興の目覚しく成功した経営者が増加したことは確かだが、アメリカに比べればまだまだつましいものだ。

アメリカの経済格差は、戦前の日本のように、1%の富裕層が国民の富の20%を所有することにある。

我が国の経済格差とは、富裕層がより豊かになったからではなく、貧困層が急速に増えたからである。

そのことは、経済格差を反映するといわれる、全国民の年収の中央値の半分に満たない国民の割合をさす相対的貧困率の推移に表れている。(下図)

急速にすすむ高齢化、いつまでも脱却できないデフレ・成長鈍化、非正規労働者の急増 これらがいやおうなく貧困層を急増させ、結果的に国民の間に不平等感をもたらしている。

単一民族、単一言語社会の我が国では、国民の間の絆は、多少の経済格差などでは揺るがない。

が、そういうことがいえるのは平時だからこそ。

鬱積した不満・不平等感は深く潜行し、行き場を失うときが、いつかかならずおとずれる。

経済格差を助長するような政策は論外だが、これを放置するのも、それに劣らず不作為の罪であろう。

とてつもない外圧があったとき、これに抗し得るのは、国民の間の信頼と結束である。

いかにその他の条件が充たされようと、これなくして外圧に抗し得ないことを歴史が証明している。

2013年11月11日月曜日

経済格差 3

日本の経済格差は先進諸国の中で今のところ中程度である。(経済格差 1参照)

経済格差がもたらす弊害も先進諸国の中でも中位ということになる。

したがって経済格差の弊害を問題にする場合、先進諸国の中で、経済格差が最も大きいアメリカの事例を研究したほうがより分かりやすい。

ここでは、経済格差について深い関心をもつ、アメリカ プリンストン大学のポール・クルーグマン教授の著作からアメリカ社会の経済格差の実体とその弊害をみてみよう。

経済格差の実体について同教授はいう。

経済格差の実体について同教授はいう。

「戦後(注;第二次世界大戦)の急成長の恩恵は、ほとんどのアメリカ人によって共有されたが、その成長も七〇年代の経済危機によって終わりを迎えた。

原因は石油の高騰、抑制不可能なインフレ、生産性の低下である。(中略)

原因は石油の高騰、抑制不可能なインフレ、生産性の低下である。(中略)

戦後の急成長が終わってからというもの、経済成長は一時的でかつつかの間のものでしかないという感覚を拭い去ることはついにできなかった。

平均所得は、つまり国の所得の合計を国民の数で割ったものであるが、それは急成長の最後の年である七三年以降も、大いに上昇している。

とはいえ、平均所得はほとんどの国民の経済状態を必ずしも正確に伝えているわけではない。

とはいえ、平均所得はほとんどの国民の経済状態を必ずしも正確に伝えているわけではない。

もしマイクロソフト社のビル・ゲイツがバーに入ってきたら、バーの顧客の平均収入は急上昇するが、ビル・ゲイツが入ってくる前からバーにいた人々は以前より金持ちになったわけではない。(中略)

このビル・ゲイツの比喩でもわかるように、格差の拡大のため普通のアメリカ人労働者は生産性の向上の恩恵を受けることができなかった。

だが、誰が勝者で、誰が敗者であったのだろうか。

このビル・ゲイツの比喩でもわかるように、格差の拡大のため普通のアメリカ人労働者は生産性の向上の恩恵を受けることができなかった。

だが、誰が勝者で、誰が敗者であったのだろうか。

勝者はビル・ゲイツだけでなく、驚くほど限られた一握りの人々であった。」(早川書房ポール・クルーグマン著格差はつくられた 三上義一訳)

この驚くほど限られた一握りの人々が誕生した原因を次のように述べている。

この驚くほど限られた一握りの人々が誕生した原因を次のように述べている。

「狭い意味での経済的な要因によるというよりも、社会・政治的な要因によるだろう。それは、経営者としての才能に対する需要が高まったからではなく、CEOの巨額な給与に対する怒りにも似た反発 株主、労働者、政治家、または一般大衆からの激しい反発 が消え去ったからである。(中略)

あるヨーロッパの企業コンサルタントがこう指摘している。”ヨーロッパではCEOの巨額な報酬に対する社会的な反発がかなり考慮されるが、アメリカには羞恥心というものがないのだ” 」(同上)

日本の経営者にも、最近羞恥心をなくしたかのような言動をする人がいるが、アメリカの経営者にでも見習ったのだろうか。

アメリカで、激しい反発が消えた要因として、報道機関はCEOをビジネスの天才だともちあげ、政治家は彼らからの献金により口を閉ざされ、逆に褒めるようになった。

労組は組合潰しにあい骨抜きにされた。おまけに最高税率が七〇年代初頭、七〇パーセントだったのが、現在三五パーセントまで下がったことなどをあげている。

経済格差がもたらす弊害についてはつぎのように述べている。

労組は組合潰しにあい骨抜きにされた。おまけに最高税率が七〇年代初頭、七〇パーセントだったのが、現在三五パーセントまで下がったことなどをあげている。

経済格差がもたらす弊害についてはつぎのように述べている。

「大きな格差は一つの社会として人々を結びつける絆をも傷つけている。また、かなり長い間にわたって、アメリカでは政府や各個人に対する信頼感が下降線をたどり続けている。

六〇年代にはほとんどのアメリカ人は、”ほとんどの人は信頼に値する”と考えていた。

ところが今日では、ほとんどがそれに反論するだろう。

六〇年代、ほとんどのアメリカ人は、"政府は万人への利益のためにある”と信じていた。ところが今日では、 ”限られた巨大利権のため” と考えている。

さらにアメリカで拡大傾向にある皮肉なものの考え方の背後にあるのは、広がりつつある格差だという説得力のある証拠もあり、そのことがアメリカをますますラテンアメリカ諸国のような国に近づけているのではないだろうか。

政治学者のエリック・アスレウナーとミッチェル・ブラウンは次のように指摘している(これは多くのデータにより立証されている。)

六〇年代にはほとんどのアメリカ人は、”ほとんどの人は信頼に値する”と考えていた。

ところが今日では、ほとんどがそれに反論するだろう。

六〇年代、ほとんどのアメリカ人は、"政府は万人への利益のためにある”と信じていた。ところが今日では、 ”限られた巨大利権のため” と考えている。

さらにアメリカで拡大傾向にある皮肉なものの考え方の背後にあるのは、広がりつつある格差だという説得力のある証拠もあり、そのことがアメリカをますますラテンアメリカ諸国のような国に近づけているのではないだろうか。

政治学者のエリック・アスレウナーとミッチェル・ブラウンは次のように指摘している(これは多くのデータにより立証されている。)

持つ者と持たざる者が共存する世界で、経済的に両極端に位置する人々が、”ほとんどの人間は信頼に値する” と信ずる理由はほとんどない・・・社会的信頼感は経済的平等の上に成り立つものである」(同上)

経済格差の弊害で特に同教授が問題にするのは、医療保険の保障である。

裕福な国々の中でも珍しく、アメリカだけが国民に基本的な医療保険を提供していない。

このことが国民の間により一層不公平感をつのらせているという。

経済格差の弊害で特に同教授が問題にするのは、医療保険の保障である。

裕福な国々の中でも珍しく、アメリカだけが国民に基本的な医療保険を提供していない。

このことが国民の間により一層不公平感をつのらせているという。

経済格差の拡大は、経済的な問題に止まらず、社会の信頼・絆を崩壊させる。

誰しもそのような崩壊を望まないにも拘わらず。

それにしても経済格差が原因で、アメリカがラテンアメリカ諸国のような国に近づいているとは!

次稿で我が国の経済格差がもたらす弊害について考えてみたい。

次稿で我が国の経済格差がもたらす弊害について考えてみたい。

2013年11月4日月曜日

経済格差 2

我が国は、よきにつけ悪しきにつけ、戦後一貫して同盟国アメリカの影響を受けてきた。

近くは、小泉政権時代の、小泉・竹中路線は、影響を受けたというよりは、こちらからアメリカにすり寄っていったというべきかもしれない。

小泉政権時代のアメリカ寄りの流れは国民の間に浸透し、安倍政権になっても目立った変化はないようにみえる。

今後、この大きな流れに沿っていくかどうか、次の二つが我が国の進路を占ううえでの判断材料となろう。

対外的交渉事項としての TPP と安倍政権の第三の矢 成長戦略である。

この二つの成行き如何によって我が国の経済格差の拡大/縮小の方向性がある程度見えてくる。

まずTPP

TPPは、各国がおかれた現状より、競争原理を働かせるシステムであるから、経済格差を拡大させる方向に力が働く。

TPPは国家の枠組みを超えた競争でもあるので、国内のみでの競争とは異なりより一層厳しいものとなる。

経済格差の視点からのみTPPを捉えると離脱が最善の策であることは間違いない。

が、そうすることができなければ各国との交渉でできるだけ有利な結果を勝ち取る他ない。

現状はどうか。

内閣官房TPP政府対策本部のTPPバリ会合結果報告(H25年10月21日)を見てみよう。

首席交渉官会合、閣僚会合の結果概要

○ 首席交渉官会合、閣僚会合において、物品市場アクセス、サービス、投資、電子商取引、知的財産、国有企業、環境など交渉分野全般にわたって議論を行い、残された論点、今後のステッ等について整理。

近くは、小泉政権時代の、小泉・竹中路線は、影響を受けたというよりは、こちらからアメリカにすり寄っていったというべきかもしれない。

小泉政権時代のアメリカ寄りの流れは国民の間に浸透し、安倍政権になっても目立った変化はないようにみえる。

今後、この大きな流れに沿っていくかどうか、次の二つが我が国の進路を占ううえでの判断材料となろう。

対外的交渉事項としての TPP と安倍政権の第三の矢 成長戦略である。

この二つの成行き如何によって我が国の経済格差の拡大/縮小の方向性がある程度見えてくる。

まずTPP

TPPは、各国がおかれた現状より、競争原理を働かせるシステムであるから、経済格差を拡大させる方向に力が働く。

TPPは国家の枠組みを超えた競争でもあるので、国内のみでの競争とは異なりより一層厳しいものとなる。

経済格差の視点からのみTPPを捉えると離脱が最善の策であることは間違いない。

が、そうすることができなければ各国との交渉でできるだけ有利な結果を勝ち取る他ない。

現状はどうか。

内閣官房TPP政府対策本部のTPPバリ会合結果報告(H25年10月21日)を見てみよう。

首席交渉官会合、閣僚会合の結果概要

○ 首席交渉官会合、閣僚会合において、物品市場アクセス、サービス、投資、電子商取引、知的財産、国有企業、環境など交渉分野全般にわたって議論を行い、残された論点、今後のステッ等について整理。

○ 日本は、閣僚会合の場で、交渉が難航している知的財産について、政治的に解決しなければならない課題を整理するなど、いくつかの論点について交渉の前進へ向け、積極的な貢献を果たした。

秘密交渉を運命付けられているTPPらしく具体的交渉経過などなにも分からない。

国民はただ結果を突きつけられるのを待っている他ないようかのようだ。

つぎに成長戦略

安倍首相は、規制改革を成長戦略の「一丁目一番地」と位置づけ、雇用、エネルギー・環境、健康・医療の3つを重点分野とする方針を表明した。

この「一丁目一番地」なる表現はもともと竹中平蔵産業競争力会議議員が言い出したもの。

成長戦略の現状はどうか。

2013年10月1日開催された第14回産業競争力会議議事要旨をみると民間議員の竹中平蔵議員と三木谷浩史議員の発言が目をひく。

竹中議員は欠席したため、かわりにレポートを提出した。そのレポートは主として「雇用」について述べられており、「雇用」の規制改革が全く進んでいないことを嘆いている。

竹中議員は驚くなかれ人材派遣会社パソナの会長である。自らの業界の利益誘導ととられてもいたし方あるまい。

三木谷浩史議員は、一般用医薬品のインターネット販売が全面解禁になった筈だが、一般用医薬品へのスイッチ直後の28品目については、ネット販売を禁止しようとする動きがあると不満を表明している。三木谷議員は楽天社長である。

彼の主張は徹底しており、一般用医薬品のインターネット全面解禁という自らの主張が受け入れられなければ民間議員を辞する旨政府にせまっているという。

竹中、三木谷両議員の言動は、アメリカ社会ではあたりまえかもしれないが、日本では少数派に属するだろう。

少なくとも従来の日本人の行動様式には馴染まない。

自らの利益を全面に押し出して恥じることを知らない。否、むしろそのことを誇りにさえ思っているふしがある。

かって吉田松陰は叔父である玉木文乃進から教育を受けた。 玉木の指導は厳しく、書物の朗読中松蔭の顔にハエがとまったため痒くなり顔を掻いたら平手打ちされた。

些細なことかもしれないが、顔を掻くのは「私」であり、私事を優先するような人物に大きな仕事は出来ないと諭したという逸話がある。

これは極端かもしれないが、少なくとも日本人は公私を区別せよと教えられてきた。

有力なこの両民間議員の言動を紹介したが、彼らの動向が産業競争力会議、ひいては安倍政権の第三の矢 成長戦略に大きな影響を及ぼしかねないからである。

小さな政府で自由競争を標榜する新自由主義経済理論はアメリカの野党共和党の政策である。

この両議員が米国共和党の政策を信奉しているか否か定かではないが、彼らの言動はそれに近いものを思わせる。

安倍政権の成長戦略により、我が国の経済格差はどうやら今よりさらに拡大する方向に向かうように見える。

経済格差が進むと何が問題なのか、社会にどのような影響を及ぼすのだろうか次稿で考えてみたい。

国民はただ結果を突きつけられるのを待っている他ないようかのようだ。

つぎに成長戦略

安倍首相は、規制改革を成長戦略の「一丁目一番地」と位置づけ、雇用、エネルギー・環境、健康・医療の3つを重点分野とする方針を表明した。

この「一丁目一番地」なる表現はもともと竹中平蔵産業競争力会議議員が言い出したもの。

成長戦略の現状はどうか。

2013年10月1日開催された第14回産業競争力会議議事要旨をみると民間議員の竹中平蔵議員と三木谷浩史議員の発言が目をひく。

竹中議員は欠席したため、かわりにレポートを提出した。そのレポートは主として「雇用」について述べられており、「雇用」の規制改革が全く進んでいないことを嘆いている。

竹中議員は驚くなかれ人材派遣会社パソナの会長である。自らの業界の利益誘導ととられてもいたし方あるまい。

三木谷浩史議員は、一般用医薬品のインターネット販売が全面解禁になった筈だが、一般用医薬品へのスイッチ直後の28品目については、ネット販売を禁止しようとする動きがあると不満を表明している。三木谷議員は楽天社長である。

彼の主張は徹底しており、一般用医薬品のインターネット全面解禁という自らの主張が受け入れられなければ民間議員を辞する旨政府にせまっているという。

竹中、三木谷両議員の言動は、アメリカ社会ではあたりまえかもしれないが、日本では少数派に属するだろう。

少なくとも従来の日本人の行動様式には馴染まない。

自らの利益を全面に押し出して恥じることを知らない。否、むしろそのことを誇りにさえ思っているふしがある。

かって吉田松陰は叔父である玉木文乃進から教育を受けた。 玉木の指導は厳しく、書物の朗読中松蔭の顔にハエがとまったため痒くなり顔を掻いたら平手打ちされた。

些細なことかもしれないが、顔を掻くのは「私」であり、私事を優先するような人物に大きな仕事は出来ないと諭したという逸話がある。

これは極端かもしれないが、少なくとも日本人は公私を区別せよと教えられてきた。

有力なこの両民間議員の言動を紹介したが、彼らの動向が産業競争力会議、ひいては安倍政権の第三の矢 成長戦略に大きな影響を及ぼしかねないからである。

小さな政府で自由競争を標榜する新自由主義経済理論はアメリカの野党共和党の政策である。

この両議員が米国共和党の政策を信奉しているか否か定かではないが、彼らの言動はそれに近いものを思わせる。

安倍政権の成長戦略により、我が国の経済格差はどうやら今よりさらに拡大する方向に向かうように見える。

経済格差が進むと何が問題なのか、社会にどのような影響を及ぼすのだろうか次稿で考えてみたい。

2013年10月28日月曜日

経済格差 1

日本の雇用形態は、パートタイマー、派遣社員、非正規社員などがかってなく増え、格差が問題になっている。

高度成長期(1955~1973頃)は、一億総中流といわれ経済格差を問題にする人は少なかった。

今となっては、高度経済成長期の約20年間など、日本歴史2600年のなかでは「異常な期間」という説さえある。

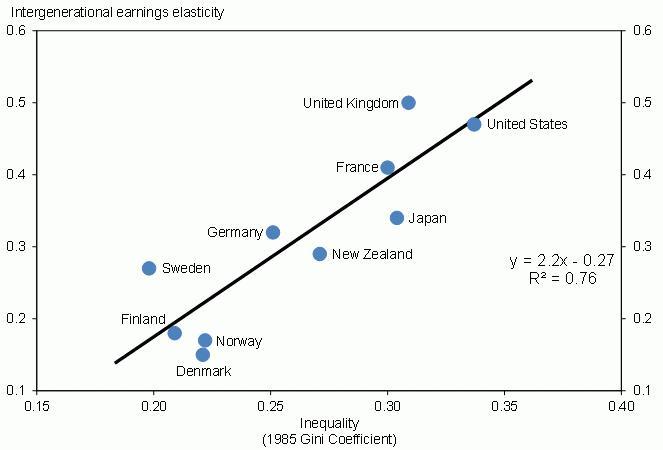

下のグラフは、総務省統計局の2009年全国消費実態調査から等価可処分所得のジニ係数の国際比較で、日本のジニ係数は1980年代以降一貫して上昇している。

経済格差が一貫して拡大基調にあるということになる。

(等価可処分所得は世帯単位で集計した可処分所得をもとに、構成員の生活水準を表すように調整したもの。ジニ係数は 1 に近いほど不平等が大)

解説

「2008年にノーベル経済学賞を授賞されたクルーグマン教授が今年(2012)1月15日付けのニューヨーク・タイムズのブログで米国大統領経済諮問委員会委員長であるクリューガー教授の「グレート・ギャッツビー・カーブ」という不平等に関する考え方を紹介しています。

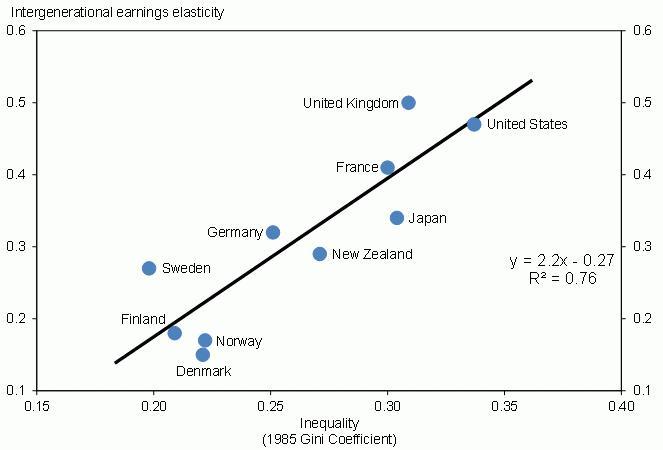

この図で日本社会の国際社会における経済格差の立ち位置がよくわかる。

格差と世襲がアングロサクソン諸国よりは少ないが、北欧諸国より多い、独仏との比較では、世襲がフランスより少なく、格差がドイツより多い。

日本社会は、現在のところ先進国の中では、経済格差は略中程度ということになる。

問題は今後の傾向だ。

上のジニ係数のグラフが示すように、日本のジニ係数が一貫して上がっているのが気になる。

吉岡消費統計課長の解説にもあるように、世襲の度合いが強くなればなるほど社会全体のジニ係数が高くなり格差が拡大する傾向にある。

日本社会は今後どうなるか。

アングロサクソン型社会に向かうのか、それとも北欧型社会を志向するのだろうか。

次稿で考えてみたい。

高度成長期(1955~1973頃)は、一億総中流といわれ経済格差を問題にする人は少なかった。

今となっては、高度経済成長期の約20年間など、日本歴史2600年のなかでは「異常な期間」という説さえある。

下のグラフは、総務省統計局の2009年全国消費実態調査から等価可処分所得のジニ係数の国際比較で、日本のジニ係数は1980年代以降一貫して上昇している。

経済格差が一貫して拡大基調にあるということになる。

(等価可処分所得は世帯単位で集計した可処分所得をもとに、構成員の生活水準を表すように調整したもの。ジニ係数は 1 に近いほど不平等が大)

下図は「The Great Gatsby Curve」という指標で、総務省統計局統計調査部消費統計課 吉岡課長が紹介したもので解説も同課長によるもの。

解説

「2008年にノーベル経済学賞を授賞されたクルーグマン教授が今年(2012)1月15日付けのニューヨーク・タイムズのブログで米国大統領経済諮問委員会委員長であるクリューガー教授の「グレート・ギャッツビー・カーブ」という不平等に関する考え方を紹介しています。

下のグラフは横軸にジニ係数、縦軸に世代間の所得弾性値を取っています。

世代間の所得弾性値とは、例えば、親の世代の所得が1パーセント上昇すれば、子供の世代の所得がどれくらい影響を受けるかの指標であり、後の世代に対して(資産ではなく)所得が「相続」されるとすれば高い値を取ることとなります。

すなわち、高所得の親の子供がやはり高所得であれば、この弾性値は高い値を示し、逆に、子供の世代の所得が親の世代の所得から独立であれば弾性値は低くなります。

ですから、高所得又は低所得が親から子に世代をまたいで受け継がれるとすれば、社会全体のジニ係数は高くなることが示唆されています。

米英でジニ係数が高くて不平等の度合いが大きいのは、親から子へと世代を通じて不平等が代々に渡って波及している可能性があるといえます。」

この図で日本社会の国際社会における経済格差の立ち位置がよくわかる。

格差と世襲がアングロサクソン諸国よりは少ないが、北欧諸国より多い、独仏との比較では、世襲がフランスより少なく、格差がドイツより多い。

日本社会は、現在のところ先進国の中では、経済格差は略中程度ということになる。

問題は今後の傾向だ。

上のジニ係数のグラフが示すように、日本のジニ係数が一貫して上がっているのが気になる。

吉岡消費統計課長の解説にもあるように、世襲の度合いが強くなればなるほど社会全体のジニ係数が高くなり格差が拡大する傾向にある。

日本社会は今後どうなるか。

アングロサクソン型社会に向かうのか、それとも北欧型社会を志向するのだろうか。

次稿で考えてみたい。

2013年10月21日月曜日

民主主義考 5

日本は平和で、外国からの脅威は多少あるもののアメリカと同盟を結んでいる限りまず安全だろう。

政治家は少々頼りなくとも、日本には優秀な官僚がいる。治安もよく失業者も外国に比べたら少ない。何より安定した民主主義国である。

このように考える人に対して、”日本の民主主義は名ばかりで、外国の脅威にさらされ国自体も不安定である” などと言おうものなら、バカも休み休み言えと罵声を浴びせかけられるだろう。

このことについて、小室直樹博士の著述を交え以下検証していきたい。

近代デモクラシーの大前提は「約束を守る」ことであるが、残念ながら日本の政治では守られているとはいい難い。

遠くは、自社さ連立政権、近くは、民主党政権がその典型である。

選挙時の公約が守られるどころか、公約とは真逆のことを実行している。

日本においては、選挙の公約は、取り扱いが融通無碍。政治家は、情勢が変われば、公約にこだわらなくともよいとでも考えているようだ。国民もそのことに寛容である。

が、これほど民主主義の前提を無視したものはない。

欧米では、選挙時の公約は、なにがなんでも守ろうとするし、守れなければ自ら辞任するか、さもなくば辞任に追い込まれる。

19世紀英国で、サー・ロバート・ピール内閣の穀物法廃止を公約違反だとして、同じ保守党のディズレーリが追求し、辞任にまで追い込んだ。

これ以降、英国民には、政治家の公約は厳正に守られるべきものという考えが刷り込まれた。

近代デモクラシーの前提は「約束を守る」ことであるが、根本的条件は「三権分立の機能」であると、小室直樹博士はいう。

「議会主義デモクラシーが機能するための最大の条件は何か。

第一には、国民の代表によって議会が形成されること。

第二に議会における討論によって国策が決定されること。

そして第三に議会にして最大の条件は、”国会が立法の機能を失っていない”ということ。

・・・・・・・・・・

日本の三権は官僚に簒奪されてしまった。三権分立のないデモクラシーはあり得ない。

今の日本は、デモクラシーを止めて役人クラシーの国に成り果てた。

”国会は、国権の最高機関”(憲法41条)とは名のみであって、実は、官僚の傀儡である。

デモクラシー(リベラル・デモクラシー)であるかないかを判断する上で、憲法(の条文)があるかないかは、余り関係ない。

英国憲法は十八世紀の半ば頃に成立したと言われ、世界中の憲法の手本になっている。その英国憲法に明文はない。又明文化された憲法がデモクラシーを謳っていても、その憲法に実効性がなければ、その政治はデモクラシーとは言えない。

憲法は改正されたと解釈されなければならない。

現在の日本はどうか。角栄後、デモクラシーは死んだ。憲法は改正されたと解釈されるべきである。」(ビジネス社小室直樹著 日本いまだ近代国家に非ず)

これを少しく敷衍しよう。

まず、条件第二の議会における討論によって国策が決定されること。

これは国会法第七八条「各議院は、国政に携わる議員に自由討論の機会を与えるため、少なくとも、二週間に一回その会議を開くことを要する。」

このように自由討論の場が法律で定められているにも拘わらず、この条文は実益なしとし発効八年後の昭和三十年に削除された。

「自由討論こそ議会政治の生命であるのに、今や、そんなものは薬にしたくもない。

日本の議会は、自由討論とは無縁の衆生となった。官僚の書いた原稿の棒読みの光景ばかりが、余りにも屡々テレビなどで見せつけられ、周知なこととなったものだから、国民もいつしか呆れ果てるのも忘れ、政治家は役人の木偶だと諦めてしまった。

しかも、国会の機能喪失は自由討論の廃止に始まると記す史家も居ない。これ又、特筆すべきことであろう。」(同上)

次に、条件第三の国会が立法の機能を失っていないこと。

法律を作るのは議員であって、官僚はその法律に基づいて運営する。

これが本来の姿であるが、日本では議員立法は殆どないに等しい。法律を作成するのは、専ら官僚の手に委ねられている。

官僚にとって、国会議員が法案作成能力に欠けていることは歓迎すべきこと。

法律に基づいて国を運営することもひとつの権力だが、法律を作るということはもっと大きな権力であり、この手に入れた権力を官僚がみすみす手放す筈がなく、うがった見方をすれば、国会議員にはいまのまま法案作成能力なしの状態でいてほしい。

このような有様では、とても国会が立法機能を果しているとはいい難い。

かかる状況を鑑みて、小室直樹博士は、日本には、議会主義デモクラシーはなく、司法も役人に簒奪されていると、(同上)書で縷説している。

かくて日本の憲法は実質上改正され、デモクラシー国家とは名ばかりとなった。

ここで改めて、マックス・ウエーバの政治学の大定理 ”最良の官僚は、最悪の政治家である”を考えてみたい。

小室直樹博士はいう

「官僚に問われるのは、所与の状況への適応能力である。固定した状況への適応能力である。

官僚は、この能力を発揮するようにのみ条件付けられている。

良い官僚であればあるほど、この条件付けは徹底したものとなる。

そうすれば、どういうことになるか。

官僚、特に良い官僚は、条件は所与のもの、固定して動かないものであると思い込む(意識においても無意識においても)ようになる。

このように条件反射するようになる。これ以外には条件反射出来ないようになってしまう。習い性と成る(書経)のである。

斯かる官僚にとって、状況が変化するなどということは、あり得べからざることである。

不変の状況下では泰然自若であった官僚も、忽ち動転して、周章狼狽して策の出るところを知らない。

この時どうする。此処が政治家(君主)の出番なのである。

政治家(君主)こそ、変化する状況への適応能力を発揮しなければならない。運命を制御しなければならないのである。

これぞ政治家の本領、此処にこそ政治家の存在価値がある。」(同上)

近代国家にとって官僚制なしで統治することは出来ない。官僚制は不可欠だ。

官僚にとっては法律が全てであり、これを遵守する番人でもある。

過去の慣例に反することなど官僚の世界では掟破りである。

法と慣例、これを厳格に守れば守るほど優秀な官僚ということになる。

官僚に新しい事態とか未経験の領域に対応せよなどというのは、”木に縁りて魚を求む”ようなものだ。

平穏無事、不変の状況下では、官僚に、実質上、三権を簒奪されても致命的な打撃とはならない。

しかしながら一旦事が起き、動乱の時勢が来れば直ちに国家の死活にかかわる。

先の大戦では、軍事官僚が、マックス・ウエーバの ”最良の官僚は、最悪の政治家である”という政治学の定理を破り、国家の三権を簒奪した。

それによってもたらされた悲劇は記憶に新しい。

そして今また同じく、官僚が政治学の定理を破り、国家の三権を実質上簒奪している。

とても安定した民主主義国家とは言えない。

この国は、もはや過去の苦い経験を生かすことができなくなってしまったのだろうか。

一見平穏なこういう時こそ、古今東西の社会科学を跋渉した小室直樹博士の識見を拳々服膺したい。

政治家は少々頼りなくとも、日本には優秀な官僚がいる。治安もよく失業者も外国に比べたら少ない。何より安定した民主主義国である。

このように考える人に対して、”日本の民主主義は名ばかりで、外国の脅威にさらされ国自体も不安定である” などと言おうものなら、バカも休み休み言えと罵声を浴びせかけられるだろう。

このことについて、小室直樹博士の著述を交え以下検証していきたい。

近代デモクラシーの大前提は「約束を守る」ことであるが、残念ながら日本の政治では守られているとはいい難い。

遠くは、自社さ連立政権、近くは、民主党政権がその典型である。

選挙時の公約が守られるどころか、公約とは真逆のことを実行している。

日本においては、選挙の公約は、取り扱いが融通無碍。政治家は、情勢が変われば、公約にこだわらなくともよいとでも考えているようだ。国民もそのことに寛容である。

が、これほど民主主義の前提を無視したものはない。

欧米では、選挙時の公約は、なにがなんでも守ろうとするし、守れなければ自ら辞任するか、さもなくば辞任に追い込まれる。

19世紀英国で、サー・ロバート・ピール内閣の穀物法廃止を公約違反だとして、同じ保守党のディズレーリが追求し、辞任にまで追い込んだ。

これ以降、英国民には、政治家の公約は厳正に守られるべきものという考えが刷り込まれた。

近代デモクラシーの前提は「約束を守る」ことであるが、根本的条件は「三権分立の機能」であると、小室直樹博士はいう。

「議会主義デモクラシーが機能するための最大の条件は何か。

第一には、国民の代表によって議会が形成されること。

第二に議会における討論によって国策が決定されること。

そして第三に議会にして最大の条件は、”国会が立法の機能を失っていない”ということ。

・・・・・・・・・・

日本の三権は官僚に簒奪されてしまった。三権分立のないデモクラシーはあり得ない。

今の日本は、デモクラシーを止めて役人クラシーの国に成り果てた。

”国会は、国権の最高機関”(憲法41条)とは名のみであって、実は、官僚の傀儡である。

デモクラシー(リベラル・デモクラシー)であるかないかを判断する上で、憲法(の条文)があるかないかは、余り関係ない。

英国憲法は十八世紀の半ば頃に成立したと言われ、世界中の憲法の手本になっている。その英国憲法に明文はない。又明文化された憲法がデモクラシーを謳っていても、その憲法に実効性がなければ、その政治はデモクラシーとは言えない。

憲法は改正されたと解釈されなければならない。

現在の日本はどうか。角栄後、デモクラシーは死んだ。憲法は改正されたと解釈されるべきである。」(ビジネス社小室直樹著 日本いまだ近代国家に非ず)

これを少しく敷衍しよう。

まず、条件第二の議会における討論によって国策が決定されること。

これは国会法第七八条「各議院は、国政に携わる議員に自由討論の機会を与えるため、少なくとも、二週間に一回その会議を開くことを要する。」

このように自由討論の場が法律で定められているにも拘わらず、この条文は実益なしとし発効八年後の昭和三十年に削除された。

「自由討論こそ議会政治の生命であるのに、今や、そんなものは薬にしたくもない。

日本の議会は、自由討論とは無縁の衆生となった。官僚の書いた原稿の棒読みの光景ばかりが、余りにも屡々テレビなどで見せつけられ、周知なこととなったものだから、国民もいつしか呆れ果てるのも忘れ、政治家は役人の木偶だと諦めてしまった。

しかも、国会の機能喪失は自由討論の廃止に始まると記す史家も居ない。これ又、特筆すべきことであろう。」(同上)

次に、条件第三の国会が立法の機能を失っていないこと。

法律を作るのは議員であって、官僚はその法律に基づいて運営する。

これが本来の姿であるが、日本では議員立法は殆どないに等しい。法律を作成するのは、専ら官僚の手に委ねられている。

官僚にとって、国会議員が法案作成能力に欠けていることは歓迎すべきこと。

法律に基づいて国を運営することもひとつの権力だが、法律を作るということはもっと大きな権力であり、この手に入れた権力を官僚がみすみす手放す筈がなく、うがった見方をすれば、国会議員にはいまのまま法案作成能力なしの状態でいてほしい。

このような有様では、とても国会が立法機能を果しているとはいい難い。

かかる状況を鑑みて、小室直樹博士は、日本には、議会主義デモクラシーはなく、司法も役人に簒奪されていると、(同上)書で縷説している。

かくて日本の憲法は実質上改正され、デモクラシー国家とは名ばかりとなった。

ここで改めて、マックス・ウエーバの政治学の大定理 ”最良の官僚は、最悪の政治家である”を考えてみたい。

小室直樹博士はいう

「官僚に問われるのは、所与の状況への適応能力である。固定した状況への適応能力である。

官僚は、この能力を発揮するようにのみ条件付けられている。

良い官僚であればあるほど、この条件付けは徹底したものとなる。

そうすれば、どういうことになるか。

官僚、特に良い官僚は、条件は所与のもの、固定して動かないものであると思い込む(意識においても無意識においても)ようになる。

このように条件反射するようになる。これ以外には条件反射出来ないようになってしまう。習い性と成る(書経)のである。

斯かる官僚にとって、状況が変化するなどということは、あり得べからざることである。

不変の状況下では泰然自若であった官僚も、忽ち動転して、周章狼狽して策の出るところを知らない。

この時どうする。此処が政治家(君主)の出番なのである。

政治家(君主)こそ、変化する状況への適応能力を発揮しなければならない。運命を制御しなければならないのである。

これぞ政治家の本領、此処にこそ政治家の存在価値がある。」(同上)

近代国家にとって官僚制なしで統治することは出来ない。官僚制は不可欠だ。

官僚にとっては法律が全てであり、これを遵守する番人でもある。

過去の慣例に反することなど官僚の世界では掟破りである。

法と慣例、これを厳格に守れば守るほど優秀な官僚ということになる。

官僚に新しい事態とか未経験の領域に対応せよなどというのは、”木に縁りて魚を求む”ようなものだ。

平穏無事、不変の状況下では、官僚に、実質上、三権を簒奪されても致命的な打撃とはならない。

しかしながら一旦事が起き、動乱の時勢が来れば直ちに国家の死活にかかわる。

先の大戦では、軍事官僚が、マックス・ウエーバの ”最良の官僚は、最悪の政治家である”という政治学の定理を破り、国家の三権を簒奪した。

それによってもたらされた悲劇は記憶に新しい。

そして今また同じく、官僚が政治学の定理を破り、国家の三権を実質上簒奪している。

とても安定した民主主義国家とは言えない。

この国は、もはや過去の苦い経験を生かすことができなくなってしまったのだろうか。

一見平穏なこういう時こそ、古今東西の社会科学を跋渉した小室直樹博士の識見を拳々服膺したい。

2013年10月14日月曜日

民主主義考 4

「資本主義にしても、民主主義にしても、その根っこを掘っていけば、かならずキリスト教に突き当たる。

キリスト教の"神”があって初めて、人間は平等だという観念が生まれたのだし、また労働こそが救済になるという考えがなければ、資本主義は生まれてこなかった。

それだけでも日本人にとって、いろいろ考えさせられるわけですが、実はこれ以外にも大きな問題があるのです。

それは契約という概念です。この単語は、民主主義にとっても資本主義にとっても欠かすことのできないものなのですが、これもまた聖書から生まれた考えなのです。

はたして日本人は民主主義、資本主義を理解し、体得しているのか。そのゆゆしい問題を考えるうえで、契約は避けて通ることのできない問題です。」 (集英社「日本人のための憲法原論」)

小室直樹博士は、このように民主主義の成り立ちについて述べ、キリスト教徒でもない日本人がはたして真に民主主義を理解しているのか疑問を投げかけている。

そして同博士は、キリスト教と契約について次のように述べている。

「旧約聖書とは要するに、神様との契約を破ったら、どんなひどう目に遭うかという、その実例が ”これでもかこれでもか”と書いてある本なのです。

したがって旧約聖書の教えというのは、”こんな目に遭いたくなければ、神様との契約を守りなさい”という、ただそれだけなのです。

・・・・・この神様との契約をのちに改訂したのが、キリスト教の創始者であるイエスです。・・・・・

イエスは十字架にかかることで、神様との契約を改訂して新しい宗教、つまりキリスト教を打ち立てます。

それにともなって、新しい聖典が作られた。それが新約聖書です。”新約”とは、新しい契約という意味です。

したがって、旧約聖書を聖典にするユダヤ教も”契約の宗教”ですが、キリスト教もまた”契約の宗教”。

契約の内容は異なりますが、ともに契約がその中心にあるというわけです」(同上)

同博士は、民主主義の根っこにあるキリスト教の由来から説明し、近代デモクラシーの大前提が「契約を守る」ことであるという。

神との契約は、神が一方的に人間に与えるものであり、人間同士の契約は、両当事者の合意によって成立するという違いがあるが、「契約は絶対である」という点でなんら異なることはない。

そしてこの「契約は絶対であり、契約は守らなければならない」というエートスは欧米人に深く根付いているという。

「たしかに現代では欧米人も昔ほど信仰熱心ではありません。日曜日ごとに教会に行く人は少なくなりました。

しかし彼らのエートス、行動原理が完全に宗教離れしているかといえば、それは違います。

彼らが先祖から受け継いできたエートスを作ったのは、他ならぬキリスト教であり、聖書です。

彼ら自身が意識するしないは別として、聖書は今でも彼らのエートスの中に生きているのです」

(同上)

翻って日本はどうか、近代デモクラシーの大前提である「契約を守る」ということについての日本人のエートスはどうか

例えば、我々は商談でどのような会話を交わすか

商談が重要であればあるほど、一席もうけられる。

そこではゴルフ、釣り、その他趣味 世間話等に商談の殆どの時間が費やされる。

そして商談の最後に

「あの件をよろしく」

と当事者の一方がいえば、相手が

「わかった、俺を信用してくれ」 とか「悪いようにはしないから」

でケリがつく。

これで約束が成立、もしくは実質上の契約成立である。

このようなやりとりを、日本人は男らしくかっこいいと思う。

こういう席で、細かい契約のことなど持ちだしたら、水くさいとか野暮と思われかえって商談がうまくいかなくなる。

このようなことは、日本人の間だけに通じることで、欧米人に通じる筈もない。

欧米人にとって、これは約束でもなんでもないし、まして契約などである筈もない。

欧米人にとって契約とは、言葉によって記された約束である。

もっとも近年国際化が進み欧米相手のビジネスでは、日本人も契約の概念にシビアになったが、日常生活一般では旧来の約束とか腹芸が、まだまだ巾をきかせている。

ことは民主主義の根幹にかかわることであり、欧米と日本の習慣の違いなどで済まされる問題ではない。

単なる習慣の違いなどと思っていることに大きな落とし穴がある。

にも拘わらず日本人はこの近代デモクラシーの大前提である「約束を守る」ことの重大さに気付いていない。

次稿で、民主主義とは名ばかりの現代日本の真の姿と、それによってもたらされている災難を小室直樹博士に炙り出してもらい問題の所在を明らかにしたい。

キリスト教の"神”があって初めて、人間は平等だという観念が生まれたのだし、また労働こそが救済になるという考えがなければ、資本主義は生まれてこなかった。

それだけでも日本人にとって、いろいろ考えさせられるわけですが、実はこれ以外にも大きな問題があるのです。

それは契約という概念です。この単語は、民主主義にとっても資本主義にとっても欠かすことのできないものなのですが、これもまた聖書から生まれた考えなのです。

はたして日本人は民主主義、資本主義を理解し、体得しているのか。そのゆゆしい問題を考えるうえで、契約は避けて通ることのできない問題です。」 (集英社「日本人のための憲法原論」)

小室直樹博士は、このように民主主義の成り立ちについて述べ、キリスト教徒でもない日本人がはたして真に民主主義を理解しているのか疑問を投げかけている。

そして同博士は、キリスト教と契約について次のように述べている。

「旧約聖書とは要するに、神様との契約を破ったら、どんなひどう目に遭うかという、その実例が ”これでもかこれでもか”と書いてある本なのです。

したがって旧約聖書の教えというのは、”こんな目に遭いたくなければ、神様との契約を守りなさい”という、ただそれだけなのです。

・・・・・この神様との契約をのちに改訂したのが、キリスト教の創始者であるイエスです。・・・・・

イエスは十字架にかかることで、神様との契約を改訂して新しい宗教、つまりキリスト教を打ち立てます。

それにともなって、新しい聖典が作られた。それが新約聖書です。”新約”とは、新しい契約という意味です。

したがって、旧約聖書を聖典にするユダヤ教も”契約の宗教”ですが、キリスト教もまた”契約の宗教”。

契約の内容は異なりますが、ともに契約がその中心にあるというわけです」(同上)

同博士は、民主主義の根っこにあるキリスト教の由来から説明し、近代デモクラシーの大前提が「契約を守る」ことであるという。

神との契約は、神が一方的に人間に与えるものであり、人間同士の契約は、両当事者の合意によって成立するという違いがあるが、「契約は絶対である」という点でなんら異なることはない。

そしてこの「契約は絶対であり、契約は守らなければならない」というエートスは欧米人に深く根付いているという。

「たしかに現代では欧米人も昔ほど信仰熱心ではありません。日曜日ごとに教会に行く人は少なくなりました。

しかし彼らのエートス、行動原理が完全に宗教離れしているかといえば、それは違います。

彼らが先祖から受け継いできたエートスを作ったのは、他ならぬキリスト教であり、聖書です。

彼ら自身が意識するしないは別として、聖書は今でも彼らのエートスの中に生きているのです」

(同上)

翻って日本はどうか、近代デモクラシーの大前提である「契約を守る」ということについての日本人のエートスはどうか

例えば、我々は商談でどのような会話を交わすか

商談が重要であればあるほど、一席もうけられる。

そこではゴルフ、釣り、その他趣味 世間話等に商談の殆どの時間が費やされる。

そして商談の最後に

「あの件をよろしく」

と当事者の一方がいえば、相手が

「わかった、俺を信用してくれ」 とか「悪いようにはしないから」

でケリがつく。

これで約束が成立、もしくは実質上の契約成立である。

このようなやりとりを、日本人は男らしくかっこいいと思う。

こういう席で、細かい契約のことなど持ちだしたら、水くさいとか野暮と思われかえって商談がうまくいかなくなる。

このようなことは、日本人の間だけに通じることで、欧米人に通じる筈もない。

欧米人にとって、これは約束でもなんでもないし、まして契約などである筈もない。

欧米人にとって契約とは、言葉によって記された約束である。

もっとも近年国際化が進み欧米相手のビジネスでは、日本人も契約の概念にシビアになったが、日常生活一般では旧来の約束とか腹芸が、まだまだ巾をきかせている。

ことは民主主義の根幹にかかわることであり、欧米と日本の習慣の違いなどで済まされる問題ではない。

単なる習慣の違いなどと思っていることに大きな落とし穴がある。

にも拘わらず日本人はこの近代デモクラシーの大前提である「約束を守る」ことの重大さに気付いていない。

次稿で、民主主義とは名ばかりの現代日本の真の姿と、それによってもたらされている災難を小室直樹博士に炙り出してもらい問題の所在を明らかにしたい。

2013年10月7日月曜日

民主主義考 3

丸山真男は、民主主義運動の経緯を次のように述べている。

「文化活動は、文化団体や文化人に、政治活動は政治団体や政治家にそれぞれ還元されてしまうから、文化団体である以上、政治活動をすべきでない、教育者は教育者らしく政治に口を出すなというふうに考えられやすいのです。

こういう傾向がはなはだしくなってくると、政治活動は職業政治家の集団である”政界”の専有物とされ、政治は国会のなかにだけ封じこめることになります。

ですから、それ以外の広い社会の場で、政治家以外の人によって行われる政治活動は本来の分限をこえた行動あるいは”暴力”のようにみなされるようになる。

ところがいうまでもなく、民主主義とはもともと政治を特定身分の独占から広く市民にまで開放する運動として発達したものなのです。そして、民主主義をになう市民の大部分は日常生活では政治以外の職業に従事しているわけです。

とすれば、民主主義はやや逆説的な表現になりますが、非政治的な市民の政治的関心によって、また”政界”以外の領域からの政治的発言と行動によってはじめて支えられるといっても過言ではないのです。」(日本の思想 岩波新書)

「税制はプロである俺たちに任せろ、素人はそこのけ」

このような発言が、いかに民主主義の精神から縁遠いか。

遺憾ながら、この類いの発言が現代の政治家からなされている。

丸山真男は、民主主義実現には不断の努力と運動が不可欠と考えた。彼の考え方の基本は一貫して次の主張からなっており、その後も繰り返し主張している。

「民主主義というものは、人民が本来制度の自己目的化――物神化――を不断に警戒し、制度の現実の働き方を絶えず監視し批判する姿勢によって、はじめて生きたものとなり得るのです。

それは民主主義という名の制度自体についてなによりあてはまる。つまり自由と同じように民主主義も、不断の民主化によって辛うじて民主主義でありうるような、そうした性格を本質的にもっています。

民主主義的思考とは、定義や結論よりもプロセスを重視することだといわれることの、もっとも内奥の意味がそこにあるわけです。」(日本の思想 岩波新書)

この論旨を敷衍してみよう。

民主主義という制度があるだけでは駄目で、理念と運動を伴なってはじめて民主主義といえる。

民主主義の理念は、人民が支配するという、政治の現実と反するパラドックスである。

如何なる時代でも、支配は、少数の多数に対する関係であって、人民が支配するということは、それ自体がパラドックスである。

統治されるものが統治する、被統治者が統治者になるという日々の運動の中で民主主義の理念は実現される。民主主義が制度として確立されただけでは民主主義は実現されない。

多数の被統治者が統治主体を目指して権利を実現する運動をつづけることによって、統治者と被統治者が固定化されることを防げる。このような不断の民主主義を求める運動によってはじめて人民の権利は保障される。

この運動を丸山真男は永久革命と定義した。

「文化活動は、文化団体や文化人に、政治活動は政治団体や政治家にそれぞれ還元されてしまうから、文化団体である以上、政治活動をすべきでない、教育者は教育者らしく政治に口を出すなというふうに考えられやすいのです。

こういう傾向がはなはだしくなってくると、政治活動は職業政治家の集団である”政界”の専有物とされ、政治は国会のなかにだけ封じこめることになります。

ですから、それ以外の広い社会の場で、政治家以外の人によって行われる政治活動は本来の分限をこえた行動あるいは”暴力”のようにみなされるようになる。

ところがいうまでもなく、民主主義とはもともと政治を特定身分の独占から広く市民にまで開放する運動として発達したものなのです。そして、民主主義をになう市民の大部分は日常生活では政治以外の職業に従事しているわけです。

とすれば、民主主義はやや逆説的な表現になりますが、非政治的な市民の政治的関心によって、また”政界”以外の領域からの政治的発言と行動によってはじめて支えられるといっても過言ではないのです。」(日本の思想 岩波新書)

「税制はプロである俺たちに任せろ、素人はそこのけ」

このような発言が、いかに民主主義の精神から縁遠いか。

遺憾ながら、この類いの発言が現代の政治家からなされている。

丸山真男は、民主主義実現には不断の努力と運動が不可欠と考えた。彼の考え方の基本は一貫して次の主張からなっており、その後も繰り返し主張している。

「民主主義というものは、人民が本来制度の自己目的化――物神化――を不断に警戒し、制度の現実の働き方を絶えず監視し批判する姿勢によって、はじめて生きたものとなり得るのです。

それは民主主義という名の制度自体についてなによりあてはまる。つまり自由と同じように民主主義も、不断の民主化によって辛うじて民主主義でありうるような、そうした性格を本質的にもっています。

民主主義的思考とは、定義や結論よりもプロセスを重視することだといわれることの、もっとも内奥の意味がそこにあるわけです。」(日本の思想 岩波新書)

この論旨を敷衍してみよう。

民主主義という制度があるだけでは駄目で、理念と運動を伴なってはじめて民主主義といえる。

民主主義の理念は、人民が支配するという、政治の現実と反するパラドックスである。

如何なる時代でも、支配は、少数の多数に対する関係であって、人民が支配するということは、それ自体がパラドックスである。

統治されるものが統治する、被統治者が統治者になるという日々の運動の中で民主主義の理念は実現される。民主主義が制度として確立されただけでは民主主義は実現されない。

多数の被統治者が統治主体を目指して権利を実現する運動をつづけることによって、統治者と被統治者が固定化されることを防げる。このような不断の民主主義を求める運動によってはじめて人民の権利は保障される。

この運動を丸山真男は永久革命と定義した。

「もし主義について永久革命というものがあるとすれば、民主主義だけが永久革命の名に値する。

なぜかというと、民主主義、つまり人民の支配ということは、これは永遠のパラドックスなんです。ルソーの言いぐさじゃないけれど、どんな時代になっても支配は少数の多数にたいする関係であって、人民の支配ということは、それ自体が逆説的なものだ。

だからこそ、それはプロセスとして、運動としてだけ存在する」(丸山眞男集第16巻 岩波書店)

丸山真男は戦後民主主義運動の理論的リーダと言われた。

彼に対する批判はともかくとして、彼の学問的立場は、民主主義を求めて止まない精神であったことは間違いない。

彼はひたすら民主主義実現についての研究に没頭し、これの啓発に努めた。

なぜかというと、民主主義、つまり人民の支配ということは、これは永遠のパラドックスなんです。ルソーの言いぐさじゃないけれど、どんな時代になっても支配は少数の多数にたいする関係であって、人民の支配ということは、それ自体が逆説的なものだ。

だからこそ、それはプロセスとして、運動としてだけ存在する」(丸山眞男集第16巻 岩波書店)

丸山真男は戦後民主主義運動の理論的リーダと言われた。

彼に対する批判はともかくとして、彼の学問的立場は、民主主義を求めて止まない精神であったことは間違いない。

彼はひたすら民主主義実現についての研究に没頭し、これの啓発に努めた。

彼の学問的情熱の一部は、彼が青年期の一時期、ファシズム下の日本で、ふとしたことから官憲に拘束され強大な国家権力を身をもって体験したこと、また望まざる悲惨な軍隊生活に由来しているのかもしれない。

大東亜戦争イデオロギーの破綻後、ようやく手にした民主主義が、かつての進化論や啓蒙思想のように、日本的共同体に吸い込まれて解体されてしまうこと。

これだけは何としても避けなければならない。少なくともそういう想いは彼の主張の端々から読み取ることができる。

これだけは何としても避けなければならない。少なくともそういう想いは彼の主張の端々から読み取ることができる。

2013年9月30日月曜日

民主主義考 2

丸山真男は、敗戦の翌年 雑誌”世界”に寄稿した論文「超国家主義の論理と心理」で、日本のファシズムを鮮やかに分析した。

民主主義を実現するためには、まずこれを阻害していた要因を解明することからはじめなければならないが、この論文はその目的を果たすに余りある。

敗戦後の約半年後、国内の、それも自ら軍隊生活を経験した新進気鋭のこの政治学者の論文は新鮮な驚きをもって受けとめられたという。

同論文で日本の戦争責任について論じている。

「ナチスの指導者は今次の戦争について、その起因はともあれ、開戦への決断に関する明白な意識を持っているにちがいない。

然るに我が国の場合はこれだけの大戦争を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がこれまでの所、どこにも見当たらないのである。

何となく何物かに押されつつ、ずるずると国を挙げて戦争の渦中に突入したというこの驚くべき事態は何を意味するか。

我が国の不幸は寡頭勢力によって国政が左右されていただけでなく、寡頭勢力がまさにその事態の意識なり自覚なりを持たなかったということに倍加されるのである。」

このように、誰もはっきりとした戦争責任を負わないという無責任体制であったことを指摘している。

さらに同論文で、きわめて暗示的として、東條英樹首相の発言を紹介している。

衆議院戦時行政特例法委員会で、首相の指示権の問題について、喜多壮一郎氏から、それは独裁と解してよいかと質問されたのに対し、

”独裁政治といふことがよく言はれるがこれを明確にして置きたい。(中略)東條といふものは一個の草奔の臣である。

あなた方と一つも変わりはない。ただ私は総理大臣といふ職責を与えられている。

ここで違ふ。これは陛下の御光を受けてはじめて光る。陛下の御光がなかったら石ころにも等しいものだ。

陛下の御信任があり、この位置についているが故に光っている。そこが全然所謂独裁者と称するヨーロッパの諸公とは趣を異にしている。”

と東條英樹首相の独裁についての見解を紹介し

「こうした自由なる主体的意識が存在せず各人が行動の制約を自らの良心のうちに持たずして、より上級の者の存在によって規定されていることからして、独裁観念にかわって抑圧の移譲による精神的均衡の保持とでもいうべき現象が発生する。

上からの圧迫感を下への恣意の発揮によって順次に移譲して行く事によって全体のバランスが維持されている体系である。」

と分析している。

究極的権威である天皇に近ければ近いほど権威が増し、遠ければ逆となる。

各階層ごとに、上からの圧迫感を自分より下のものに捌け口をもとめてバランスを保つというシステムがなりたっていた。

このシステムの故に、外地での残虐な行為は、責任の所在はともかく、直接の下手人は、二等兵によってなされていたという。

隊内では二等兵でも、一たび外地に赴けば、皇軍として、日ごろの圧迫感の捌け口を求めたとしても不思議ではない。

このように日本のファシズムは、恰もはっきりした司令塔不在の自動機械のようにずるずると戦争に突入していったが、その中で個人は、巨大な機械の部品として埋没し、そこには主体的自由意思のかけらも見出すことはできない。

個人の自由なる主体意識の確立。これなくして民主主義は成り立ちようがない。

丸山真男は、自らも身をもって体験した、日本のファシズムを分析することにより、まず、民主主義実現のための糸口を求めた。

次に、以前より取り組んできた日本政治思想史の研究を深め、如何にして日本に民主主義を根づかせるかにつき数々の論文を発表した。

丸山真男の研究の影響は大きく、戦後民主主義の理論的リーダの役割を担った。

次稿で、研究の核心について触れて見たい。

民主主義を実現するためには、まずこれを阻害していた要因を解明することからはじめなければならないが、この論文はその目的を果たすに余りある。

敗戦後の約半年後、国内の、それも自ら軍隊生活を経験した新進気鋭のこの政治学者の論文は新鮮な驚きをもって受けとめられたという。

同論文で日本の戦争責任について論じている。

「ナチスの指導者は今次の戦争について、その起因はともあれ、開戦への決断に関する明白な意識を持っているにちがいない。

然るに我が国の場合はこれだけの大戦争を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がこれまでの所、どこにも見当たらないのである。

何となく何物かに押されつつ、ずるずると国を挙げて戦争の渦中に突入したというこの驚くべき事態は何を意味するか。

我が国の不幸は寡頭勢力によって国政が左右されていただけでなく、寡頭勢力がまさにその事態の意識なり自覚なりを持たなかったということに倍加されるのである。」

このように、誰もはっきりとした戦争責任を負わないという無責任体制であったことを指摘している。

さらに同論文で、きわめて暗示的として、東條英樹首相の発言を紹介している。

衆議院戦時行政特例法委員会で、首相の指示権の問題について、喜多壮一郎氏から、それは独裁と解してよいかと質問されたのに対し、

”独裁政治といふことがよく言はれるがこれを明確にして置きたい。(中略)東條といふものは一個の草奔の臣である。

あなた方と一つも変わりはない。ただ私は総理大臣といふ職責を与えられている。

ここで違ふ。これは陛下の御光を受けてはじめて光る。陛下の御光がなかったら石ころにも等しいものだ。

陛下の御信任があり、この位置についているが故に光っている。そこが全然所謂独裁者と称するヨーロッパの諸公とは趣を異にしている。”

と東條英樹首相の独裁についての見解を紹介し

「こうした自由なる主体的意識が存在せず各人が行動の制約を自らの良心のうちに持たずして、より上級の者の存在によって規定されていることからして、独裁観念にかわって抑圧の移譲による精神的均衡の保持とでもいうべき現象が発生する。

上からの圧迫感を下への恣意の発揮によって順次に移譲して行く事によって全体のバランスが維持されている体系である。」

と分析している。

究極的権威である天皇に近ければ近いほど権威が増し、遠ければ逆となる。

各階層ごとに、上からの圧迫感を自分より下のものに捌け口をもとめてバランスを保つというシステムがなりたっていた。

このシステムの故に、外地での残虐な行為は、責任の所在はともかく、直接の下手人は、二等兵によってなされていたという。

隊内では二等兵でも、一たび外地に赴けば、皇軍として、日ごろの圧迫感の捌け口を求めたとしても不思議ではない。

このように日本のファシズムは、恰もはっきりした司令塔不在の自動機械のようにずるずると戦争に突入していったが、その中で個人は、巨大な機械の部品として埋没し、そこには主体的自由意思のかけらも見出すことはできない。

個人の自由なる主体意識の確立。これなくして民主主義は成り立ちようがない。

丸山真男は、自らも身をもって体験した、日本のファシズムを分析することにより、まず、民主主義実現のための糸口を求めた。

次に、以前より取り組んできた日本政治思想史の研究を深め、如何にして日本に民主主義を根づかせるかにつき数々の論文を発表した。

丸山真男の研究の影響は大きく、戦後民主主義の理論的リーダの役割を担った。

次稿で、研究の核心について触れて見たい。

2013年9月23日月曜日

民主主義考 1

民主主義とは、人民主権を実現する政治体制であり、権力分立、人権保障、法の支配、国民主権から成り立っている。

民主主義は、歴史的には、社会契約説でホッブズのリヴァイアサンが嚆矢をなし、ロックが市民政府二論で議会と国王の二権分立で間接民主主義をとなえ、これに対し、 ルソーが社会契約論で直接民主主義をとなえた。モンテスキューは法の精神で立法から司法を独立させ三権分立をとなえた。

現代の日本人は、民主主義など、水や空気などと同じくそれがある日突然無くなるなど想像だにしない、天与のおくりものだと思っているかのようだ。

西欧人の場合は、そうは考えない。死闘をくりかえして、やっとのことで民主主義を勝ち取った苦い歴史に裏打ちされていているからである。

民主主義は、いつ何時危機にさらされ、他の政体に取って代わられるかもしれないと肌で感じている。

従って民主主義とは、完成されたものを、床の間に飾っておくものではなく、絶えずそれを探し求めていくものであるとの認識である。

日本にも、聖徳太子の17条憲法、明治の五箇条のご誓文、明治欽定憲法に民主主義を見出すことができる。

そして民主主義が危機にさらされたという点では、日本も同じ苦しみを味わっている。

が、残念ながら、これを市民革命で勝ち取ったという歴史はない。

日本は敗戦により、ポツダム宣言第十項で屈辱的な一文をいれられた。

「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」

軍部という官僚組織の肥大化を抑えられなかった結果の悲劇を繰り返すなと念を押されたにもひとしい。

そして現在、この反省が生かされているのだろうか。

官僚組織はかたちを変え、深く静かに肥大化の一途を辿っていないか。

もしそうであれば、それをくいとめる方法があるのか。

ここは、民主主義の原点にたちかえり、戦後日本の政治学の泰斗 丸山真男教授と小室直樹博士の著作からその糸口を見出していきたい。

”民主主義は最悪の政治形態であるといえる。ただし、これまで試されてきたいかなる政治制度を除けば”ウィンストン・チャーチルが皮肉をこめて逆説的に言ったように、民主主義こそ人類が辿りついた最良の政治制度であることは、政治学者の一致するところ。

民主主義は、歴史的には、社会契約説でホッブズのリヴァイアサンが嚆矢をなし、ロックが市民政府二論で議会と国王の二権分立で間接民主主義をとなえ、これに対し、 ルソーが社会契約論で直接民主主義をとなえた。モンテスキューは法の精神で立法から司法を独立させ三権分立をとなえた。

そんなデモクラシーの起源なんぞとっくの昔にわかっていますわいな、とすぐ我々日本人は深く掘り下げようとしない。

西欧人の場合は、そうは考えない。死闘をくりかえして、やっとのことで民主主義を勝ち取った苦い歴史に裏打ちされていているからである。

民主主義は、いつ何時危機にさらされ、他の政体に取って代わられるかもしれないと肌で感じている。

従って民主主義とは、完成されたものを、床の間に飾っておくものではなく、絶えずそれを探し求めていくものであるとの認識である。

日本にも、聖徳太子の17条憲法、明治の五箇条のご誓文、明治欽定憲法に民主主義を見出すことができる。

そして民主主義が危機にさらされたという点では、日本も同じ苦しみを味わっている。

が、残念ながら、これを市民革命で勝ち取ったという歴史はない。

日本は敗戦により、ポツダム宣言第十項で屈辱的な一文をいれられた。

「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」

軍部という官僚組織の肥大化を抑えられなかった結果の悲劇を繰り返すなと念を押されたにもひとしい。

そして現在、この反省が生かされているのだろうか。

官僚組織はかたちを変え、深く静かに肥大化の一途を辿っていないか。

もしそうであれば、それをくいとめる方法があるのか。

ここは、民主主義の原点にたちかえり、戦後日本の政治学の泰斗 丸山真男教授と小室直樹博士の著作からその糸口を見出していきたい。

2013年9月16日月曜日

消費税増税 再

消費税増税については、10月1日に安倍首相が決断するという。

報道でみるかぎり、来年4月から3%アップし8%になることは既定事実化されつつある。

政界、官界、財界、マスコミ、学界その他、”一般国民を除いた”すべてがこの空気に呪縛されているとの印象をうける。

「あのときの流れから他の選択肢はなかった」

「それに逆らえるような雰囲気ではなかった」

「ことここに至っては賛成せざるを得なかった」

これらの言葉は、近代日本が、決定的な分岐点で決断をせまられたとき、幾度となく聞かされてきた。

何人たりとも、この空気に抗うことはできなかった。時の為政者でさえ例外ではなかった。

いま争点となっている消費税増税が正しい施策であればともかく、そうでなければ、この空気に水をさすのが、日本の利益に叶う。この観点から改めて見直してみたい。

去る9月3日ニュース番組で、興味ある討論が行われた。自民党税制調査会長 野田毅氏と内閣官房参与 本田悦朗氏の討論である。

本田内閣官房参与は、

「税収減の主原因はデフレであり、このデフレ脱却を阻害する要因はできるだけ避けなければならない。名目3%実質2%成長を実現するのが目標だが、肝心なことは現在の状況は需要不足からきているデフレだ。

これを是正するには、賃金が上がり需要を喚起するデマンド・プル・インフレを実現すべきだ。名目GDPが成長すれば、税収弾性値も期待できる。

仮に名目3%成長すれば、弾性値が2.5位は見込めるので、税収は7.5%UP期待できる。消費税増税により物価は上がるが、これはコスト・プッシュ・インフレだ。コスト・プッシュ・インフレはデマンド・プル・インフレを阻害する。

結果的にデフレから脱却できない。国民は絆を大切にしている。消費税増税は已む無しとも思っている。

ただ、一気に3%は過激すぎる。諸外国でもあまり例がない。導入すれば反動が大きすぎる。しかも3%につぎ翌年2%と2回にもわたる。ここはマイルドなインフレ期待を醸成する毎年1%増税が妥当と考える。」

デフレとデフレ脱却についての本田内閣官房参与の認識は、経済学的にも、実務的にも背理とは思えない。

これに対し野田自民党税調会長は、驚くような発言を連発した。

「そもそも名目3%実質2%成長は、消費税増税の前提条件ではない。

増税した分、そっくりそのまま歳出にまわすので、デフレにはならない。

毎年1%増税など、机上の空論で経済活動の現場が混乱する。デフレ脱却とはいうけれど、要は、賃金が上がりさえすればいいこと。

消費税増税すれば、企業にとって、賃金を上げるまたとないチャンスだ。われわれは、そのための手をすでに打っている。

賃金を上げた企業には1割減税する。

消費税が3%上がれば、物価も3%上がる、従って賃金も当然3%上げなければならない。また、そのようにわれわれも指導する。

名目GDPが上がれば、税収弾性値により税収が上がるというが、そんなことは断じてない。

繰越欠損金が約80兆円あり、これが補填後の利益は少ない。ために景気がよくなっても税収増をそれほど期待できない

税収減の原因はデフレというがそれは間違っている。

税収減の主因は社会保障給付費の増大である。社会保障給付費をまかなうためにも、消費税増税は不可欠だ。

そもそも日本の税率は、欧州諸国に比し低すぎる。

予定通り実施しなければ、マーケットが混乱し、国家や首相の信認も揺らぐ」

税率3%上げたら、企業に賃金を3%上げさせる。

中国の李克強首相も、これを聞いたらビックリ仰天するのではないか。

日本はいつから計画経済国家になったのか、と。

ナヌ、繰越欠損があるから税収増は見込めない。

日本中の会社が繰越欠損をかかえているように聞こえる。

繰越欠損の横綱であったメガバンクなど、殆ど終了している。

百歩譲って、繰越欠損を早期に補填してこそ税収増の展望が開けないのでは。

予定通り実施しなければ首相の信認が揺らぐ。

これは脅しに近い。

欧州諸国の付加価値税率は高い。

政府と民間の福祉を負担する割合が、日本と欧州諸国では違う。

税収減の原因はデフレではない。

もはやコメントの要ナシ。

自民党税調会長には、かって税調のドンといわれた山中貞則がいた。

彼は、税制のことに関しては、政府や中曽根首相の関与を一切認めない態度を貫いた。

曰く

「政府税調は軽視はしない、無視するだけだ」

「首相に口をはさむ能力などない、まだ懲りないのか、このおしゃべり野郎」

野田氏は当時、税調の中堅議員として、山中会長を弁護した。

税制など議論したらきりがない、税制のプロに任せるにしくはない、と。

そして、いま自ら、自民党税調会長となって、山中路線をひた走っている。税制はプロである俺たちに任せろ。素人はそこのけ。

税制は民主主義国家の基本である。

官僚と自民党税調は、こと税制に関して、「よらしむべし知らしむべからず」

それが証左に、国民の7~8割が消費税増税を予定どおり上げることに反対しているにもかかわらず、これを押し通そうとしている。

税制とは何か、民主主義とはなにか。消費税増税論戦は、はからずも、それを考えるきっかけを与えてくれた。

報道でみるかぎり、来年4月から3%アップし8%になることは既定事実化されつつある。

政界、官界、財界、マスコミ、学界その他、”一般国民を除いた”すべてがこの空気に呪縛されているとの印象をうける。

「あのときの流れから他の選択肢はなかった」

「それに逆らえるような雰囲気ではなかった」

「ことここに至っては賛成せざるを得なかった」

これらの言葉は、近代日本が、決定的な分岐点で決断をせまられたとき、幾度となく聞かされてきた。

何人たりとも、この空気に抗うことはできなかった。時の為政者でさえ例外ではなかった。

いま争点となっている消費税増税が正しい施策であればともかく、そうでなければ、この空気に水をさすのが、日本の利益に叶う。この観点から改めて見直してみたい。

去る9月3日ニュース番組で、興味ある討論が行われた。自民党税制調査会長 野田毅氏と内閣官房参与 本田悦朗氏の討論である。

本田内閣官房参与は、

「税収減の主原因はデフレであり、このデフレ脱却を阻害する要因はできるだけ避けなければならない。名目3%実質2%成長を実現するのが目標だが、肝心なことは現在の状況は需要不足からきているデフレだ。

これを是正するには、賃金が上がり需要を喚起するデマンド・プル・インフレを実現すべきだ。名目GDPが成長すれば、税収弾性値も期待できる。

仮に名目3%成長すれば、弾性値が2.5位は見込めるので、税収は7.5%UP期待できる。消費税増税により物価は上がるが、これはコスト・プッシュ・インフレだ。コスト・プッシュ・インフレはデマンド・プル・インフレを阻害する。

結果的にデフレから脱却できない。国民は絆を大切にしている。消費税増税は已む無しとも思っている。

ただ、一気に3%は過激すぎる。諸外国でもあまり例がない。導入すれば反動が大きすぎる。しかも3%につぎ翌年2%と2回にもわたる。ここはマイルドなインフレ期待を醸成する毎年1%増税が妥当と考える。」

デフレとデフレ脱却についての本田内閣官房参与の認識は、経済学的にも、実務的にも背理とは思えない。

これに対し野田自民党税調会長は、驚くような発言を連発した。

「そもそも名目3%実質2%成長は、消費税増税の前提条件ではない。

増税した分、そっくりそのまま歳出にまわすので、デフレにはならない。

毎年1%増税など、机上の空論で経済活動の現場が混乱する。デフレ脱却とはいうけれど、要は、賃金が上がりさえすればいいこと。

消費税増税すれば、企業にとって、賃金を上げるまたとないチャンスだ。われわれは、そのための手をすでに打っている。

賃金を上げた企業には1割減税する。

消費税が3%上がれば、物価も3%上がる、従って賃金も当然3%上げなければならない。また、そのようにわれわれも指導する。

名目GDPが上がれば、税収弾性値により税収が上がるというが、そんなことは断じてない。

繰越欠損金が約80兆円あり、これが補填後の利益は少ない。ために景気がよくなっても税収増をそれほど期待できない

税収減の原因はデフレというがそれは間違っている。

税収減の主因は社会保障給付費の増大である。社会保障給付費をまかなうためにも、消費税増税は不可欠だ。

そもそも日本の税率は、欧州諸国に比し低すぎる。

予定通り実施しなければ、マーケットが混乱し、国家や首相の信認も揺らぐ」

税率3%上げたら、企業に賃金を3%上げさせる。

中国の李克強首相も、これを聞いたらビックリ仰天するのではないか。

日本はいつから計画経済国家になったのか、と。

ナヌ、繰越欠損があるから税収増は見込めない。

日本中の会社が繰越欠損をかかえているように聞こえる。

繰越欠損の横綱であったメガバンクなど、殆ど終了している。

百歩譲って、繰越欠損を早期に補填してこそ税収増の展望が開けないのでは。

予定通り実施しなければ首相の信認が揺らぐ。

これは脅しに近い。

欧州諸国の付加価値税率は高い。

政府と民間の福祉を負担する割合が、日本と欧州諸国では違う。

税収減の原因はデフレではない。

もはやコメントの要ナシ。

自民党税調会長には、かって税調のドンといわれた山中貞則がいた。

彼は、税制のことに関しては、政府や中曽根首相の関与を一切認めない態度を貫いた。

曰く

「政府税調は軽視はしない、無視するだけだ」

「首相に口をはさむ能力などない、まだ懲りないのか、このおしゃべり野郎」

野田氏は当時、税調の中堅議員として、山中会長を弁護した。

税制など議論したらきりがない、税制のプロに任せるにしくはない、と。

そして、いま自ら、自民党税調会長となって、山中路線をひた走っている。税制はプロである俺たちに任せろ。素人はそこのけ。

税制は民主主義国家の基本である。

官僚と自民党税調は、こと税制に関して、「よらしむべし知らしむべからず」

それが証左に、国民の7~8割が消費税増税を予定どおり上げることに反対しているにもかかわらず、これを押し通そうとしている。

税制とは何か、民主主義とはなにか。消費税増税論戦は、はからずも、それを考えるきっかけを与えてくれた。

2013年9月9日月曜日

宗教について 4

仏教は大多数の日本人が親しみを感じている(仏教について1 8/19)。

日常用語にも数多くの仏教用語があるし、身のまわりにも仏教に関連する行事も数多い。

が、果たして我々は仏教を理解しているといえるだろうか。

仏教を根本とすると称した怪しげな新興宗教が日本中に騒ぎを引き起こしたことは記憶に新しい。その後も怪しげな新興宗教が後を絶たない。

また日本に入った仏教は、本来の仏教とはいい難く、日本教の一派に過ぎない(仏教について1)。

日本に入った仏教とは、少々荒っぽくいえば、釈迦が教え賜うた悟りに至るまでの修行の方法である「戒律」を取り払った宗教であり、本来の仏教とはとてもいえない。

悟りの解釈でも、「釈尊の覚りの解釈は、仏教の中で実に多様なのである。ある意味では、釈尊の覚りとはこれだ、と信じるのが、仏教の各宗派であるとさえいえよう。」(竹村牧夫著 覚りと空 )

悟りを日本流に解釈して、戒律を取り払う。

日本教徒仏教派の面目躍如である。

仏教には、キリスト教やイスラム教と違い、信じるべき対象や義務としての行為がない。信仰の対象となる神様などいない。神が選んだ預言者もいない。

仏教思想や仏教哲学は難解であり、お経をはじめ仏教用語もチンプンカンプンだ。

ここは、原点に立ち返り、インドを起源とする本来の仏教について、考えてみたい。

仏教とはなにか。一言でいえば、”煩悩を脱却して悟りを開くこと”

インドでは、すべての生き物は死んではまた別の生き物に生まれ変わると信じられていた。

この考えを輪廻転生という。そしてあらゆる生き物は生前の行いによって、死後六つの世界に生まれ変わる。

地獄道・餓鬼道・畜生道・阿修羅道・人道・天道である。

これがヒンドゥー教の輪廻転生の思想である。この思想がベースとなり、インドでカーストが5千年以上も続いている。

生きている間はカースト間の移動はできないが、善行を積めば来世では上位のカーストに生まれ変わることもできる。

仏教もこの輪廻転生の思想を引き継いでいるが、輪廻転生の主体である、”自我”の存在を否定している。

何故なら釈迦は、すべてのものは仮のものにすぎず、実体など存在しないと説いたからである。仏教では、自我・心・魂などの実体は存在しないと教えている。

この考えから、必然的に地獄道から天道に至るまで、どこに属しようと苦しみということでなんらかわらない。

それが証左に、最上位の天道は、たしかに長寿と快楽に満ちているが、それだけに最後の苦しみは地獄道の16倍にも及び、地獄道との差は、紙一重と説く。

この輪廻転生の輪から逃れない限り、苦しみの世界を永劫に生きなければならない。

輪廻転生の輪から脱出しなければならないが、その方法は釈迦のように悟りを開いて仏になることだ。

輪廻転生の輪からの脱出を解脱といい、仏教用語で”涅槃に入る”という。

欲望、執着、怒り、蒙昧などの煩悩の火を吹き消した状態をいう。

この情緒的表現にたいし、論理的に表現したのが”菩提を得る”であり、悟りを開いた状態を意味する。

因みに、経典によると、釈迦自身は、この輪廻転生を積極的に説いたわけではない。このような形而上的な問題が、現実生活の苦しみを解決するのに役にたたないと考えたからであった。

しからば、仏教の開祖 釈迦はなにを教え説いたのか。

特に重要なものが、諸行無常・諸法無我・涅槃寂静の三つであり、これを三法印という。

まず、諸行無常

「修行僧たちよ、すべては移ろいゆく。怠りなく努め励めよ」 これが釈迦の最後の言葉である。

これは、鴨長明の方丈記の書き出し「ゆく河の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず」と重なる。

流れの一点をとらえれば同じ水はない。すべては移り変わる。人間とて同じ。昨日の自分と今日の自分は同じではない。細胞は毎日死滅生成を繰り返している。

釈迦の教えの核心はこれを基点としているといってもいい。

次に、諸法無我

一粒の種子を、土壌・水・肥料・太陽により育てれば成長し花となる。種子を直接的な原因(因)、土壌・水・肥料・太陽を間接的な条件(縁)といい、あらゆるものが因縁で成り立つことをいう。

因も縁も関係なく、それ自体で成り立っているものなどない。

人間の本質も、因と縁によって常に変化している。

それ故、永遠不変の絶対的な我などない。したがって、物や自分の心身に対する執着など無意味であると戒めている。諸法無我は、仏教用語でいう、”空”にほとんど同義である。

最後に、涅槃寂静

諸行無常、諸法無我の苦しみの世界から脱する。自我・心・魂が存在するなどという迷妄を断ち切り、聖なる涅槃の世界へ渡ることをいう。

ブレーズ・パスカルは、人間の行動はすべて自己愛からきていると看破した(労働と気晴らし7/15)。

如何なる利他的行動をとろうとも、これで説明できる、と。

唐突ではあるが、パスカルのいう”自己愛”を、釈迦が教える、自我・心・魂への”執着・我執”に置き換えたとしても、理解できなくはない。

諸法無我 ”空”の思想では、固定的な実体はないとするも、形ある存在 ”色”は認めていた。

ところが、形ある存在 ”色”すら幻想であり、心が作りだしている映像にすぎず、あるのは、ただ意識だけ。意識が外界の存在を作り出している、という主張が現れた。

唯識思想の出現である。

魂の実在を否定する仏教は、自ずから、空と唯識の思想へと深化していき複雑な仏教思想、仏教哲学を形成した。

このため、仏教の教義は難解極まりない。

難解だが、空の思想が仏教の根幹を形成し、仏教の目的は、「煩悩を断ち切り、悟りを開くこと」 であることに変わりはない。

煩悩を断ち切り、悟りを開くには、キリスト教やイスラム教のように、神を信じ、あるいは神の命ずるままに行動すれば叶うものではなく、ひたすら本人の修行による他ない。

釈迦はただ、悟りを開くための修行の方法を教えるだけである。

ただ教えるだけとはいえ、この「戒律」こそが本来の仏教の根本である。

日常用語にも数多くの仏教用語があるし、身のまわりにも仏教に関連する行事も数多い。

が、果たして我々は仏教を理解しているといえるだろうか。

仏教を根本とすると称した怪しげな新興宗教が日本中に騒ぎを引き起こしたことは記憶に新しい。その後も怪しげな新興宗教が後を絶たない。

また日本に入った仏教は、本来の仏教とはいい難く、日本教の一派に過ぎない(仏教について1)。

日本に入った仏教とは、少々荒っぽくいえば、釈迦が教え賜うた悟りに至るまでの修行の方法である「戒律」を取り払った宗教であり、本来の仏教とはとてもいえない。

悟りの解釈でも、「釈尊の覚りの解釈は、仏教の中で実に多様なのである。ある意味では、釈尊の覚りとはこれだ、と信じるのが、仏教の各宗派であるとさえいえよう。」(竹村牧夫著 覚りと空 )

悟りを日本流に解釈して、戒律を取り払う。

日本教徒仏教派の面目躍如である。

仏教思想や仏教哲学は難解であり、お経をはじめ仏教用語もチンプンカンプンだ。

ここは、原点に立ち返り、インドを起源とする本来の仏教について、考えてみたい。

仏教とはなにか。一言でいえば、”煩悩を脱却して悟りを開くこと”

インドでは、すべての生き物は死んではまた別の生き物に生まれ変わると信じられていた。

この考えを輪廻転生という。そしてあらゆる生き物は生前の行いによって、死後六つの世界に生まれ変わる。

地獄道・餓鬼道・畜生道・阿修羅道・人道・天道である。

これがヒンドゥー教の輪廻転生の思想である。この思想がベースとなり、インドでカーストが5千年以上も続いている。

生きている間はカースト間の移動はできないが、善行を積めば来世では上位のカーストに生まれ変わることもできる。

仏教もこの輪廻転生の思想を引き継いでいるが、輪廻転生の主体である、”自我”の存在を否定している。

何故なら釈迦は、すべてのものは仮のものにすぎず、実体など存在しないと説いたからである。仏教では、自我・心・魂などの実体は存在しないと教えている。

この考えから、必然的に地獄道から天道に至るまで、どこに属しようと苦しみということでなんらかわらない。

それが証左に、最上位の天道は、たしかに長寿と快楽に満ちているが、それだけに最後の苦しみは地獄道の16倍にも及び、地獄道との差は、紙一重と説く。

この輪廻転生の輪から逃れない限り、苦しみの世界を永劫に生きなければならない。

輪廻転生の輪から脱出しなければならないが、その方法は釈迦のように悟りを開いて仏になることだ。

輪廻転生の輪からの脱出を解脱といい、仏教用語で”涅槃に入る”という。

欲望、執着、怒り、蒙昧などの煩悩の火を吹き消した状態をいう。

この情緒的表現にたいし、論理的に表現したのが”菩提を得る”であり、悟りを開いた状態を意味する。

因みに、経典によると、釈迦自身は、この輪廻転生を積極的に説いたわけではない。このような形而上的な問題が、現実生活の苦しみを解決するのに役にたたないと考えたからであった。

しからば、仏教の開祖 釈迦はなにを教え説いたのか。

特に重要なものが、諸行無常・諸法無我・涅槃寂静の三つであり、これを三法印という。

まず、諸行無常

「修行僧たちよ、すべては移ろいゆく。怠りなく努め励めよ」 これが釈迦の最後の言葉である。

これは、鴨長明の方丈記の書き出し「ゆく河の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず」と重なる。

流れの一点をとらえれば同じ水はない。すべては移り変わる。人間とて同じ。昨日の自分と今日の自分は同じではない。細胞は毎日死滅生成を繰り返している。

釈迦の教えの核心はこれを基点としているといってもいい。

次に、諸法無我

一粒の種子を、土壌・水・肥料・太陽により育てれば成長し花となる。種子を直接的な原因(因)、土壌・水・肥料・太陽を間接的な条件(縁)といい、あらゆるものが因縁で成り立つことをいう。

因も縁も関係なく、それ自体で成り立っているものなどない。

人間の本質も、因と縁によって常に変化している。

それ故、永遠不変の絶対的な我などない。したがって、物や自分の心身に対する執着など無意味であると戒めている。諸法無我は、仏教用語でいう、”空”にほとんど同義である。

最後に、涅槃寂静

諸行無常、諸法無我の苦しみの世界から脱する。自我・心・魂が存在するなどという迷妄を断ち切り、聖なる涅槃の世界へ渡ることをいう。

ブレーズ・パスカルは、人間の行動はすべて自己愛からきていると看破した(労働と気晴らし7/15)。

如何なる利他的行動をとろうとも、これで説明できる、と。

唐突ではあるが、パスカルのいう”自己愛”を、釈迦が教える、自我・心・魂への”執着・我執”に置き換えたとしても、理解できなくはない。

諸法無我 ”空”の思想では、固定的な実体はないとするも、形ある存在 ”色”は認めていた。

ところが、形ある存在 ”色”すら幻想であり、心が作りだしている映像にすぎず、あるのは、ただ意識だけ。意識が外界の存在を作り出している、という主張が現れた。

唯識思想の出現である。

魂の実在を否定する仏教は、自ずから、空と唯識の思想へと深化していき複雑な仏教思想、仏教哲学を形成した。

このため、仏教の教義は難解極まりない。

難解だが、空の思想が仏教の根幹を形成し、仏教の目的は、「煩悩を断ち切り、悟りを開くこと」 であることに変わりはない。

煩悩を断ち切り、悟りを開くには、キリスト教やイスラム教のように、神を信じ、あるいは神の命ずるままに行動すれば叶うものではなく、ひたすら本人の修行による他ない。

釈迦はただ、悟りを開くための修行の方法を教えるだけである。

ただ教えるだけとはいえ、この「戒律」こそが本来の仏教の根本である。

2013年9月2日月曜日

宗教について 3

イスラム教の教典コーランはキリスト教との相違点についてにつぎのようにのべている。

「これ啓典の民よ、宗教のことで矩を超えてはならぬ。神について真理以外を口にしてはならぬ。

マリアの子救世主イエスは、ただ神の使徒に過ぎぬ。マリアに託された神のお言葉であり、神の霊力である。

だから神を信じなさい。”三”などと言ってはならぬ。控えるがよい、身のためだ。アッラーこそ唯一の神、讃えあれ。

神が子を持つなどありえない。天にあり地にあるあらゆるものが神の管理の下。いかようにもしてくれよう。

救世主とて、神の僕であることを軽んじはしない。近侍する天使たちとてそう。神に伺候することを軽んじ、偉ぶる者たちは、終末の日に神がひとまとめにして喚びつけてくれよう」 池内恵訳ブルース・ローレンス著コーラン第4章婦人第171~172節

イエスは神ではなく人にすぎない、イエスもムハンマド(マホメット)と同じく一人の預言者だ。父と子と精霊が一体となる三位一体説などを否定し、神はただアッラー1人と断じている。

コーランに従えばユダヤ教とキリスト教の関係は時系列的にも次の順序を辿る。

① ユダヤ教 旧約聖書 預言者 アブラハム・モーゼ

② キリスト教 新訳聖書 預言者 イエス・キリスト

③ イスラム教 コーラン 預言者ムハンマド

イスラム教は、古い教えのユダヤ教やキリスト教を大事にし高く評価するが、コーランこそが最終的に辿りついた正しい教えであり、ムハンマドが最後の預言者である。

以後の預言者の出現は有り得ない。

キリスト教の予定説などと異なり、イスラム教では、善行を積めば来世で救済されると教える。

イ スラム教の善行とはなにか。その前にイスラム教徒として次の六信五行をはじめコーランに従う行動をとってはじめて信者たり得る。

六信

1 神 2 天使 3 啓典 4 使徒 5 来世 6 定命

五行

1 信仰告白 2 礼拝 3 喜捨 4 断食 5 巡礼

このうち社会学的に注目すべきは”巡礼”だ。この巡礼では、恵まれたものも、恵まれないものも、同じ格好をし全てが平等である。

人種、国境その他全てをのりこえアッラーのために祈る。イスラム社会の連帯感の源泉はこの巡礼にあるのだろう。そこにはわれわれを苦しめるアノミーなど無縁の世界がある。

イスラム教徒に求められる善行とは、イスラム法に従った行動をとること。

イスラム法の骨子は

① コーラン

② 預言者の言行録

である。

コーランを憲法にたとえれば、預言者の言行録は、さしずめ細則や判例といったところか。

預言者の言行録は、言葉だけでなく、振るまいや様子などの状況も詳細に述べられている。

イスラム教ではイスラム法に従ったものだけが天国にいける。そうでないものは地獄いき。

天国行きか、地獄行きかはキリスト教と同じく最後の審判できまる。

天国は具体的に描写されている。

男性は天国で永遠の処女72人と関係をもつことができる。けして悪酔いすることのない酒や、果物、肉などを好きなだけ楽しむことができる。

このようにイスラム教は、キリスト教などとくらべ、分かりやすく具体的な宗教である。

ムハンマドを最後の預言者とし、アッラーを唯一絶対の神と崇め、宗教戒律、倫理規範、国家の法律との一致、これこそイスラム教という宗教の強みである。

が、民主主義も資本主義も近代法も、すべて西欧のキリスト教に遅れをとった。それは、この宗教のもつ強みがそのまま弱みとなったからであった。

小室直樹博士はこの点を鋭く分析している。

「ムハンマドは最後の預言者であるので、新しい預言者が出てきて、ムハンマドが決めたことを改定するわけにはいかない。つまり、神との契約の更改・新約はありえない。

未決事項の細目補充は可能だが、変更は不可能。このような教義から、イスラムにおいては、法は発見すべきものとなり、新しい立法という考えは出にくくなった。

必然的に中世の特徴である伝統主義社会が形成され、そこを脱却できる論拠を持ち得なかった。」

また資本主義については

「資本主義を成立させるための、法律、規範、人々の行動様式は、すべてこの外面的行動だけを規制している。

例えば、資本主義の憲法は、"良心の自由”を確実に保証し、国家権力や、それ以外の権力が人間の内面に侵入することを絶対に拒否している。

このゆえ、宗教の自由は確保されている。しかし、イスラム教のように人間の内面と外面が密接に絡みあっているよう宗教ではこうはいかない。イスラム法が資本主義と矛盾したときはどうなる。 イスラム法が優先されれば、資本主義の法律は機能しなくなるかもしれない。”イン・シャー・アッラー(アラーの思し召しによって)”という思想は、資本主義的約束不履行のための慣用句のように、資本主義諸国ビジネスマンにはおもわれているだろう。

人間の間の契約が絶対でなければ、資本主義は機能しえない。

このように、資本主義とデモクラシーと近代法とが成立し、機能するためには、パウロ的な、人間の外面と内面、行動と内心とを峻別する二分法がどうしても必要だったのである」

イスラム教は分かりやすい宗教であり、最も宗教らしい宗教といえるかもしれない。ただひたすら来世のために善行を積む。

イスラム教五行に一つ加えジハード(聖戦)がある。

若者を自爆テロに勧誘するにあたり、殉教すれば天国にいけると説得しているともいはれている。

不幸なことに、これもまた宗教の一面であることに違いはない。

「これ啓典の民よ、宗教のことで矩を超えてはならぬ。神について真理以外を口にしてはならぬ。

マリアの子救世主イエスは、ただ神の使徒に過ぎぬ。マリアに託された神のお言葉であり、神の霊力である。

だから神を信じなさい。”三”などと言ってはならぬ。控えるがよい、身のためだ。アッラーこそ唯一の神、讃えあれ。

神が子を持つなどありえない。天にあり地にあるあらゆるものが神の管理の下。いかようにもしてくれよう。

救世主とて、神の僕であることを軽んじはしない。近侍する天使たちとてそう。神に伺候することを軽んじ、偉ぶる者たちは、終末の日に神がひとまとめにして喚びつけてくれよう」 池内恵訳ブルース・ローレンス著コーラン第4章婦人第171~172節

イエスは神ではなく人にすぎない、イエスもムハンマド(マホメット)と同じく一人の預言者だ。父と子と精霊が一体となる三位一体説などを否定し、神はただアッラー1人と断じている。

コーランに従えばユダヤ教とキリスト教の関係は時系列的にも次の順序を辿る。

① ユダヤ教 旧約聖書 預言者 アブラハム・モーゼ

② キリスト教 新訳聖書 預言者 イエス・キリスト

③ イスラム教 コーラン 預言者ムハンマド

イスラム教は、古い教えのユダヤ教やキリスト教を大事にし高く評価するが、コーランこそが最終的に辿りついた正しい教えであり、ムハンマドが最後の預言者である。

以後の預言者の出現は有り得ない。

キリスト教の予定説などと異なり、イスラム教では、善行を積めば来世で救済されると教える。

イ スラム教の善行とはなにか。その前にイスラム教徒として次の六信五行をはじめコーランに従う行動をとってはじめて信者たり得る。

六信

1 神 2 天使 3 啓典 4 使徒 5 来世 6 定命

五行

1 信仰告白 2 礼拝 3 喜捨 4 断食 5 巡礼

このうち社会学的に注目すべきは”巡礼”だ。この巡礼では、恵まれたものも、恵まれないものも、同じ格好をし全てが平等である。

人種、国境その他全てをのりこえアッラーのために祈る。イスラム社会の連帯感の源泉はこの巡礼にあるのだろう。そこにはわれわれを苦しめるアノミーなど無縁の世界がある。

イスラム教徒に求められる善行とは、イスラム法に従った行動をとること。

イスラム法の骨子は

① コーラン

② 預言者の言行録

である。

コーランを憲法にたとえれば、預言者の言行録は、さしずめ細則や判例といったところか。

預言者の言行録は、言葉だけでなく、振るまいや様子などの状況も詳細に述べられている。

イスラム教ではイスラム法に従ったものだけが天国にいける。そうでないものは地獄いき。

天国行きか、地獄行きかはキリスト教と同じく最後の審判できまる。

天国は具体的に描写されている。

男性は天国で永遠の処女72人と関係をもつことができる。けして悪酔いすることのない酒や、果物、肉などを好きなだけ楽しむことができる。

このようにイスラム教は、キリスト教などとくらべ、分かりやすく具体的な宗教である。

ムハンマドを最後の預言者とし、アッラーを唯一絶対の神と崇め、宗教戒律、倫理規範、国家の法律との一致、これこそイスラム教という宗教の強みである。

が、民主主義も資本主義も近代法も、すべて西欧のキリスト教に遅れをとった。それは、この宗教のもつ強みがそのまま弱みとなったからであった。

小室直樹博士はこの点を鋭く分析している。

「ムハンマドは最後の預言者であるので、新しい預言者が出てきて、ムハンマドが決めたことを改定するわけにはいかない。つまり、神との契約の更改・新約はありえない。

未決事項の細目補充は可能だが、変更は不可能。このような教義から、イスラムにおいては、法は発見すべきものとなり、新しい立法という考えは出にくくなった。

必然的に中世の特徴である伝統主義社会が形成され、そこを脱却できる論拠を持ち得なかった。」

また資本主義については

「資本主義を成立させるための、法律、規範、人々の行動様式は、すべてこの外面的行動だけを規制している。

例えば、資本主義の憲法は、"良心の自由”を確実に保証し、国家権力や、それ以外の権力が人間の内面に侵入することを絶対に拒否している。

このゆえ、宗教の自由は確保されている。しかし、イスラム教のように人間の内面と外面が密接に絡みあっているよう宗教ではこうはいかない。イスラム法が資本主義と矛盾したときはどうなる。 イスラム法が優先されれば、資本主義の法律は機能しなくなるかもしれない。”イン・シャー・アッラー(アラーの思し召しによって)”という思想は、資本主義的約束不履行のための慣用句のように、資本主義諸国ビジネスマンにはおもわれているだろう。

人間の間の契約が絶対でなければ、資本主義は機能しえない。

このように、資本主義とデモクラシーと近代法とが成立し、機能するためには、パウロ的な、人間の外面と内面、行動と内心とを峻別する二分法がどうしても必要だったのである」

イスラム教は分かりやすい宗教であり、最も宗教らしい宗教といえるかもしれない。ただひたすら来世のために善行を積む。

イスラム教五行に一つ加えジハード(聖戦)がある。

若者を自爆テロに勧誘するにあたり、殉教すれば天国にいけると説得しているともいはれている。

不幸なことに、これもまた宗教の一面であることに違いはない。

2013年8月26日月曜日

宗教について 2

キリスト教は、イエス・キリストの教えであり、福音書が啓典である。

福音書は神との契約である。この神との契約は上下関係の契約であり(神の人間に対する一方的な命令)これがこの宗教の根本である。

この福音書には、人間の行動について具体的な命令が書かれててない。いはば規範なき宗教であり、信仰のみが救済の条件となっている。

人間の行動ではなく、信仰のみが全てである、という点で他のすべての宗教と異なっている。

キリスト教を理解するには、まず実質的に開祖ともいうべきパウロを知らなければならない。

パウロは当初、熱心なパリサイ派ユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害する側にいた。

ダマスカス街道で「パウロなぜ、わたしを迫害するのか」と復活したイエスに呼びかけられ、その後、パウロは目が見えなくなった。

ところがアナニアというキリスト教徒が神のお告げによってパウロのために祈ると、パウロの目から鱗のようなものが落ち目が見えるようになった。

こうしてパウロは回心しキリスト教徒になった。

ローマ市民権を有するパウロはキリスト教の教義を事実上再定義するとともに熱心に布教活動をし、その伝道は異邦人にも及んだ。

彼はピリピ人への手紙で「ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み目標を目指して一心に走っているのです。」

またテサロニケの信徒への手紙で「落ち着いた暮らしをし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。神様から委ねられた働きを人任せにすることなく、主から委ねられたと喜んで献身してゆくことが信仰の成長、成熟につながります。」

幾世紀も経て後に資本主義の精神として結実した行動的禁欲 「祈り、かつ働け」 の原型がこのパウロの手紙に見出すことができる。

恰もオリンピックのマラソンランナーの如く、あらゆるものにわき目をふらず、ひたすら神を信じ、教会においても社会においても神様からの賜物を持ち寄り、主のために働くときに、私たちはキリストのからだになる、と。

パウロによってキリスト教は単なるユダヤ教の分派から後の世界宗教へと進みはじめた。

が、パウロの時代から中世に至るまで、キリスト教は少数であり、真の世界宗教になるには、16世紀の宗教改革まで待たなければならなかった。

中世ヨーロッパの教会は、善行を積まなくても金を積めば救われる、と信徒に免罪符を売りつけ金儲けに走るなど、腐敗が横行していた。

マルティン・ルターはこの免罪符(贖宥状)を批判し、この批判が宗教改革のきっかけとなった。

マルティン・ルターが公表したローマ教会に対する95ヶ条の論題は大きな反響を呼び、宗教改革は各地に拡大していった。

マルティン・ルターの影響も大きかったが、宗教改革の極めつけは、フランス人 ジャン・カルヴァンの思想であろう。

ジャン・カルヴァンは聖書を研究し尽くし、辿りついた結論が、彼の著書「キリスト教綱要」でとなえられた”予定説”である。

この予定説こそカトリックから分離したプロテスタントの神学思想の骨格をなした。

予定説とは、神によって救済される者と、救済されない者は予め決められていて人間にはどうすることもできないという説である。

善行を積もうが積むまいが、教会に寄進しようがしまいが、その他一切の人間の行動に関係なく、救われるものと、救われないものは予め決まっていて変えようがない。

しかも、自分が救われているか否かを知ることさえできない。

このような教義であれば、日本人の平均的な反応は、「救済されるかどうかが予め決められているのであれば、努力のしがいがない。せいぜい生きているうちに信仰などにかかわらず、自由に楽しく過したほうがましだ。」 となるだろう。

が、熱心な予定説を信じるキリスト教徒はそうは考えない。

小室直樹博士の分析はこうだ。

「神様の考えていることは理解不能で、誰が救われるかと言っても、全体を考えてみればそこには共通点がある。

神様から救われるほどの人だったら、きっとキリスト教を信仰し、予定説を信じている筈、と。

これは、神様に救われるための必要条件にすぎず十分条件ではない。

が、この必要条件をみたすことによって、自分はひょっとしたら神から選ばれた人間なのかもしれない、と考えるとあまりの光栄に体も震えてくる。

しかし、はたして神に選ばれたかどうかは結局のところ分からない、分からないからこそ、さらに一生懸命に信仰する。

かくして、カルヴァンの予定説を信じた人にとって、信仰心に終着点はなく、どこまでもどこまでも信仰心を募らせていく無限運動に入る。」

救済されるための必要条件は充たしたが、十分条件は充たされていないという不安定な情況におかれればおかれる程、なおいっそう人々は心の安定を求め信仰へと向かうのだろう。

さらに小室博士はこのカルヴァンの予定説が社会に与えた影響について述べている。

「プロテスタントの登場こそが近代への扉を開いた。カルヴァンの予定説は単に絶対王権を覆しただけではない。近代民主主義も近代資本主義も、予定説がなければ生まれなかった。カルヴァンは歴史を変えた大天才だ」 と。

キリスト教の論理は予定説であるが、この予定説は、因果応報、信賞必罰を否定する。このため人は神の存在に疑問を抱きかねない。

このような疑念を払拭し、神は義(正しい)であることが証明されなければならない。これがキリスト教の神義論である。

アメリカ合衆国の全ての紙幣とコインの裏面には、

”IN GOD WE TRUST”

という文字が刻印されている。信仰のみが救済の条件であるキリスト教社会の面目躍如たるものがある。

民主主義、資本主義、近代法という輝かしい近代文明の基礎となるものは殆どキリスト教を媒体として生まれた。

キリスト教は、隣人にたいする自己犠牲愛と無条件の奉仕を教える。

歴史上のキリスト教徒の異教徒に対する残酷さはこの教えと矛盾するようだが、これもまたキリスト教の教えである。

神の命令は絶対で、敬虔なキリスト教徒であればあるほど神の命令にしたがう。

近代文明を理解するにはキリスト教の理解は必須であり、キリスト教について、もっと学ばなければならないという想いは募る。

福音書は神との契約である。この神との契約は上下関係の契約であり(神の人間に対する一方的な命令)これがこの宗教の根本である。

この福音書には、人間の行動について具体的な命令が書かれててない。いはば規範なき宗教であり、信仰のみが救済の条件となっている。

人間の行動ではなく、信仰のみが全てである、という点で他のすべての宗教と異なっている。

キリスト教を理解するには、まず実質的に開祖ともいうべきパウロを知らなければならない。

パウロは当初、熱心なパリサイ派ユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害する側にいた。

ダマスカス街道で「パウロなぜ、わたしを迫害するのか」と復活したイエスに呼びかけられ、その後、パウロは目が見えなくなった。

ところがアナニアというキリスト教徒が神のお告げによってパウロのために祈ると、パウロの目から鱗のようなものが落ち目が見えるようになった。

こうしてパウロは回心しキリスト教徒になった。

ローマ市民権を有するパウロはキリスト教の教義を事実上再定義するとともに熱心に布教活動をし、その伝道は異邦人にも及んだ。

彼はピリピ人への手紙で「ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み目標を目指して一心に走っているのです。」

またテサロニケの信徒への手紙で「落ち着いた暮らしをし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。神様から委ねられた働きを人任せにすることなく、主から委ねられたと喜んで献身してゆくことが信仰の成長、成熟につながります。」

幾世紀も経て後に資本主義の精神として結実した行動的禁欲 「祈り、かつ働け」 の原型がこのパウロの手紙に見出すことができる。

恰もオリンピックのマラソンランナーの如く、あらゆるものにわき目をふらず、ひたすら神を信じ、教会においても社会においても神様からの賜物を持ち寄り、主のために働くときに、私たちはキリストのからだになる、と。

パウロによってキリスト教は単なるユダヤ教の分派から後の世界宗教へと進みはじめた。

が、パウロの時代から中世に至るまで、キリスト教は少数であり、真の世界宗教になるには、16世紀の宗教改革まで待たなければならなかった。

中世ヨーロッパの教会は、善行を積まなくても金を積めば救われる、と信徒に免罪符を売りつけ金儲けに走るなど、腐敗が横行していた。

マルティン・ルターはこの免罪符(贖宥状)を批判し、この批判が宗教改革のきっかけとなった。

マルティン・ルターが公表したローマ教会に対する95ヶ条の論題は大きな反響を呼び、宗教改革は各地に拡大していった。

マルティン・ルターの影響も大きかったが、宗教改革の極めつけは、フランス人 ジャン・カルヴァンの思想であろう。

ジャン・カルヴァンは聖書を研究し尽くし、辿りついた結論が、彼の著書「キリスト教綱要」でとなえられた”予定説”である。

この予定説こそカトリックから分離したプロテスタントの神学思想の骨格をなした。

予定説とは、神によって救済される者と、救済されない者は予め決められていて人間にはどうすることもできないという説である。

善行を積もうが積むまいが、教会に寄進しようがしまいが、その他一切の人間の行動に関係なく、救われるものと、救われないものは予め決まっていて変えようがない。

しかも、自分が救われているか否かを知ることさえできない。

このような教義であれば、日本人の平均的な反応は、「救済されるかどうかが予め決められているのであれば、努力のしがいがない。せいぜい生きているうちに信仰などにかかわらず、自由に楽しく過したほうがましだ。」 となるだろう。

が、熱心な予定説を信じるキリスト教徒はそうは考えない。

小室直樹博士の分析はこうだ。

「神様の考えていることは理解不能で、誰が救われるかと言っても、全体を考えてみればそこには共通点がある。

神様から救われるほどの人だったら、きっとキリスト教を信仰し、予定説を信じている筈、と。

これは、神様に救われるための必要条件にすぎず十分条件ではない。

が、この必要条件をみたすことによって、自分はひょっとしたら神から選ばれた人間なのかもしれない、と考えるとあまりの光栄に体も震えてくる。

しかし、はたして神に選ばれたかどうかは結局のところ分からない、分からないからこそ、さらに一生懸命に信仰する。

かくして、カルヴァンの予定説を信じた人にとって、信仰心に終着点はなく、どこまでもどこまでも信仰心を募らせていく無限運動に入る。」

救済されるための必要条件は充たしたが、十分条件は充たされていないという不安定な情況におかれればおかれる程、なおいっそう人々は心の安定を求め信仰へと向かうのだろう。

さらに小室博士はこのカルヴァンの予定説が社会に与えた影響について述べている。

「プロテスタントの登場こそが近代への扉を開いた。カルヴァンの予定説は単に絶対王権を覆しただけではない。近代民主主義も近代資本主義も、予定説がなければ生まれなかった。カルヴァンは歴史を変えた大天才だ」 と。

キリスト教の論理は予定説であるが、この予定説は、因果応報、信賞必罰を否定する。このため人は神の存在に疑問を抱きかねない。

このような疑念を払拭し、神は義(正しい)であることが証明されなければならない。これがキリスト教の神義論である。

アメリカ合衆国の全ての紙幣とコインの裏面には、

”IN GOD WE TRUST”

という文字が刻印されている。信仰のみが救済の条件であるキリスト教社会の面目躍如たるものがある。

民主主義、資本主義、近代法という輝かしい近代文明の基礎となるものは殆どキリスト教を媒体として生まれた。

キリスト教は、隣人にたいする自己犠牲愛と無条件の奉仕を教える。

歴史上のキリスト教徒の異教徒に対する残酷さはこの教えと矛盾するようだが、これもまたキリスト教の教えである。

神の命令は絶対で、敬虔なキリスト教徒であればあるほど神の命令にしたがう。

近代文明を理解するにはキリスト教の理解は必須であり、キリスト教について、もっと学ばなければならないという想いは募る。

2013年8月19日月曜日

宗教について 1

外国を理解するのは容易ではない。人種、文化的に比較的日本人に近いと思われる中韓両国でさえ最近の言動もなんとも理解できないことが多い。

なかでも宗教にまつわることについては特にそうである。

聖書に書かれていることをそのまま信じるファンダメンタリスト、厳格な六信五行を行うムスリムなどに至っては、もはや我々の理解を超える。

外国を理解するには、まずその国の宗教を理解しなければ一歩も先に踏み出せないと言っていいかもしれない。さもなくば表面だけの理解に止まる。

外国の宗教を理解するにあたっては、まず日本の宗教について正しく理解することからはじめなければならない。

NHK放送文化研究所も参加している国際比較調査グループが2009年5月に実施した日本人の宗教についての調査では、宗教を信じていない人が多く、また宗教の中では仏教に親しみを持つ人が多いことが調査の結果わかった。

宗教を信じている39%、信じていない49%、

親しみを感じる宗教では、

仏教65%、神道21%、キリスト教13%

芥川龍之介の小説「神神の微笑」で、奇妙な老人が宣教師オルガンティーノに対し

「あなたは天主教を日本に広めようとしていますね。それも悪いことでもないかもしれません。しかしでうすもこの国に来ては、きっと最後には負けてしまいますよ。」と語らせている。

また「日本にいくら宗教を根付かせようとしても無理なのは、日本が古来から「八百万の神」を崇める、神道などに見られる独特の宗教観を持つからで、釈迦もイエス・キリストも日本にくれば神々の一人という扱いになる。

日本人が海外の思想に変化を加えて自分のものにする様子を「造りかへる力」とも。

この芥川龍之介の小説の考えをより具体的に表現したのが、山本七平が提唱した「日本教」という概念である。

この山本七平の提唱を、社会科学的に整備したのが今や絶版となった、山本七平氏と小室直樹博士による対談形式の共著 「日本教の社会学」(講談社)である。

日本人の宗教について、芥川龍之介が小説で示唆したことが、この本で、社会科学的に解明され方法論的に体系づけられたといっていい。

その骨子は

・日本教は仏教の経典、キリスト教の聖書やイスラム教のコーランなどの体系化されたものはなく、戒律なき宗教である。あるいは入ってきたあとそれらの戒律は骨抜きにされる。

・日本教には、血縁、地縁、階級、共同体から離れた神との契約という概念は一切ない。

・日本に入ってくる宗教は、仏教、キリスト教、儒教など全て入ってきた途端に日本教の一派になる。

日本教徒仏教派、日本教徒キリスト派、日本教徒儒教派となる。

一つの例として、江戸幕府によるキリシタン禁令下で信者発見のため使用された踏み絵。

真のクリスチャンであれば、唯一絶対の神との契約が全てであり、踏み絵は単なる被造物にすぎない。日本人クリスチャンは、この被造物に感情移入し物神化させ逆にそれに支配されたが、これなど典型的な日本人的発想。キリスト教を真に理解していたとは言い難い。

・日本教は、神や仏は人間のために存在する。表面的には神仏を尊重するが、実質的には神仏の都合より人間の都合を優先する。

・日本教にはドグマがない。従って体系化された行動規範がない。が、「空気」がドグマの役割を果たし、これが日本人を拘束している。

前述のように、日本人は無宗教だと自覚している人が半数を占める。が、「空気」は今も昔も日本人を呪縛している。その意味で殆どの日本人は、「空気」をドグマとする日本教徒といえる。

人が行動するに、無目的に行動する筈がない。宗教活動に於いても例外では有り得ない。

日本教には体系化された行動規範がなくドグマもない。が、それと同等の「空気」という実質的なドグマがあり、これに拘束されている。

このような宗教感を持つ日本人が仏教、キリスト教、イスラム教、儒教を理解することは容易ではない、逆もまた然り。

が、この日本教の立ち位置を認識し、充分に腑に落としこんでおけば、難解とはいえ外国の宗教、行動様式を理解する一助となろう。

順次、代表的な宗教につき考えてみたい。

なかでも宗教にまつわることについては特にそうである。

聖書に書かれていることをそのまま信じるファンダメンタリスト、厳格な六信五行を行うムスリムなどに至っては、もはや我々の理解を超える。

外国を理解するには、まずその国の宗教を理解しなければ一歩も先に踏み出せないと言っていいかもしれない。さもなくば表面だけの理解に止まる。

外国の宗教を理解するにあたっては、まず日本の宗教について正しく理解することからはじめなければならない。

NHK放送文化研究所も参加している国際比較調査グループが2009年5月に実施した日本人の宗教についての調査では、宗教を信じていない人が多く、また宗教の中では仏教に親しみを持つ人が多いことが調査の結果わかった。

宗教を信じている39%、信じていない49%、

親しみを感じる宗教では、

仏教65%、神道21%、キリスト教13%

芥川龍之介の小説「神神の微笑」で、奇妙な老人が宣教師オルガンティーノに対し

「あなたは天主教を日本に広めようとしていますね。それも悪いことでもないかもしれません。しかしでうすもこの国に来ては、きっと最後には負けてしまいますよ。」と語らせている。

また「日本にいくら宗教を根付かせようとしても無理なのは、日本が古来から「八百万の神」を崇める、神道などに見られる独特の宗教観を持つからで、釈迦もイエス・キリストも日本にくれば神々の一人という扱いになる。

日本人が海外の思想に変化を加えて自分のものにする様子を「造りかへる力」とも。

この芥川龍之介の小説の考えをより具体的に表現したのが、山本七平が提唱した「日本教」という概念である。

この山本七平の提唱を、社会科学的に整備したのが今や絶版となった、山本七平氏と小室直樹博士による対談形式の共著 「日本教の社会学」(講談社)である。

日本人の宗教について、芥川龍之介が小説で示唆したことが、この本で、社会科学的に解明され方法論的に体系づけられたといっていい。

その骨子は

・日本教は仏教の経典、キリスト教の聖書やイスラム教のコーランなどの体系化されたものはなく、戒律なき宗教である。あるいは入ってきたあとそれらの戒律は骨抜きにされる。

・日本教には、血縁、地縁、階級、共同体から離れた神との契約という概念は一切ない。

・日本に入ってくる宗教は、仏教、キリスト教、儒教など全て入ってきた途端に日本教の一派になる。

日本教徒仏教派、日本教徒キリスト派、日本教徒儒教派となる。

一つの例として、江戸幕府によるキリシタン禁令下で信者発見のため使用された踏み絵。

真のクリスチャンであれば、唯一絶対の神との契約が全てであり、踏み絵は単なる被造物にすぎない。日本人クリスチャンは、この被造物に感情移入し物神化させ逆にそれに支配されたが、これなど典型的な日本人的発想。キリスト教を真に理解していたとは言い難い。

・日本教は、神や仏は人間のために存在する。表面的には神仏を尊重するが、実質的には神仏の都合より人間の都合を優先する。

・日本教にはドグマがない。従って体系化された行動規範がない。が、「空気」がドグマの役割を果たし、これが日本人を拘束している。

前述のように、日本人は無宗教だと自覚している人が半数を占める。が、「空気」は今も昔も日本人を呪縛している。その意味で殆どの日本人は、「空気」をドグマとする日本教徒といえる。

人が行動するに、無目的に行動する筈がない。宗教活動に於いても例外では有り得ない。

日本教には体系化された行動規範がなくドグマもない。が、それと同等の「空気」という実質的なドグマがあり、これに拘束されている。

このような宗教感を持つ日本人が仏教、キリスト教、イスラム教、儒教を理解することは容易ではない、逆もまた然り。

が、この日本教の立ち位置を認識し、充分に腑に落としこんでおけば、難解とはいえ外国の宗教、行動様式を理解する一助となろう。

順次、代表的な宗教につき考えてみたい。

2013年8月12日月曜日

アノミー 4

先月、山口県周南市金峰で8世帯14人が住む集落で5人が殺害されるという衝撃的な事件があった。平成の「八つ墓村事件」と騒がれたほど典型的な村落共同体の葛藤事件である。

このような事件は戦前にこそみられたが、現代では稀有である。

このような事件は戦前にこそみられたが、現代では稀有である。

戦前の日本は、天皇を中心にした共同体であり、この共同体の底辺に村落共同体があった。

前稿で記したように天皇の人間宣言によって、天皇イデオロギーの共同体は解体したが、底辺の村落共同体は、存続した。

が、この村落共同体も、日本の高度経済成長時代を迎えるとともに、その姿を変え事実上解体した。

かくして昭和20年から高度経済成長が始まりかける昭和30年頃の凡そ10年間で従来の日本社会の共同体は頂上から底辺まで解体した。

戦後10年間、日本社会は完全な、無規範、無連帯社会となり、アノミーは日本中を覆い尽くした。

破壊され解体された村落共同体は日本社会から全くなくなったのかという、そうではなく、高度成長を機に、会社組織あるいは役所組織に紛れこんでいったのだった。

これらの組織の内と外の二重規範の存在がなによりそれを証明している。

いうまでもなく会社は利益を追求する集団であり、役所は国家あるいは地方の公益を追求する集団である。

ドイツの社会学者 テンニースは、近代社会は、地縁、血縁、友情などで結びついた自然発生的なゲマインシャフト(共同体組織)と、利益や機能を追求する人為的なゲゼルシャフト(機能組織)を形成していくと提唱した。

ゲマインシャフトは人間関係を重視し、ゲゼルシャフトは機能を重視する。

この定義に従えば、高度成長を機に、日本の村落共同体は、人間関係を重視した集団が、機能を重視した集団へと紛れこんだことになる。ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの並存である。

機能組織でありながら人間関係を重視する共同体組織でもある。

この結果どういう現象が起こるか。

組織の規範が二重となる現象が起こる。

機能組織の規範はどんな場合でも一つしかない。

が、共同体組織は、内と外では規範が異なる二重規範である。

外で通用することが、内では通用せず、内で通用することが、外で通用せず、といった現象が起こる。

ここで重要なことは、この二重規範が生じたとき、共同体組織は内の規範を最優先する。

中央省庁の省益最優先、国益後回し、会社内では会社の利益が最優先、その他は後回しなどが典型的な例である。

役所にしろ会社にしろ、日本社会の組織の内部の実態は外部からは伺い知ることはできない。

共同体組織の特徴として、末端になればなる程、この内の規範の締め付けが厳しくなる。